科技工作者之家

科界APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-04-01

内容来源:兰州大学新闻网

原标题:兰州大学环境考古团队在研究青藏高原东北部新石器晚期不同生业模式人群的共存模式上取得重要成果

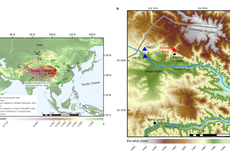

3月,兰州大学环境考古团队在研究青藏高原东北部新石器晚期不同生业模式人群的共存模式上取得重要成果,讨论了青藏高原东北部新石器晚期不同生业模式人群的共存模式。本项研究由兰州大学、加州大学圣地亚哥分校、哈佛大学、青海省文物考古研究所、中国科学院青藏高原研究所等多家研究机构合作完成。

史前人类向青藏高原扩散的过程与动力的研究在近十年不断取得重要进展,兰州大学环境考古团队的研究显示青藏高原最早的人类活动可追溯至约16万年前,狩猎采集人群在高原人群的主导可延续至约5500年前,直到新石器农业人群扩散到高原东部的河谷地带,相关成果发表在国际顶级期刊《Nature》和《Science》上。

然而,当农业人群扩散到青藏高原东北缘河谷后,与高原土著人群通过何种方式共存尚不清楚。宗日文化(距今约5600-4000年前)是青藏高原东北部的土著文化,其先民也是以狩猎采集人群后代为主。

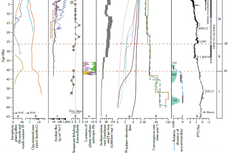

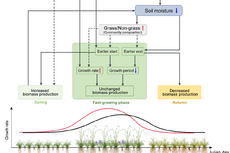

本研究在对宗日文化命名遗址—宗日遗址的小面积发掘基础上,开展了系统的动植物遗存鉴定和分析工作。研究结果显示野生动物遗存占动物总遗存比例的98%以上,唯一确定的家养动物是有狩猎功能的狗,显示狩猎是宗日先民的重要生计方式。然而,宗日文化地层中出土的植物遗存中,粟黍作物遗存达96%以上,远高于临近低海拔河谷同时期农业聚落的作物遗存比例,而宗日遗址因海拔高积温低并不适合粟黍种植。综合分析多种数据,本研究认为宗日先民摄食的粟黍主要是通过与临近区域马家窑文化的物物交换获得的,“蛋白质--碳水化合物”交换模式保障了在新石器时代晚期生业模式以狩猎为主的宗日先民和以粟黍农业为主的马家窑文化先民的共存。

3月30日,兰州大学环境考古团队牵头在国际著名考古期刊《Antiquity》上发表了题为“Foraging and farming: archaeobotanical and zooarchaeological evidence for Neolithic exchange on the Tibetan Plateau”的最新研究成果。兰州大学历史文化学院青年教师任乐乐博士为第一作者,资源环境学院董广辉教授和美国加州大学圣地亚哥分校Jade d’Alpoim-Guedes博士为共同通讯作者,陈发虎院士、张东菊教授和美国哈佛大学Rowan K. Flad教授等人为共同作者。

本研究工作是由学术争论促进的深度国际合作推进的。2015年兰州大学环境考古团队在《Science》杂志发表农业技术革新促进人类在3600年前永久定居青藏高原的研究成果,Jade d’Alpoim-Guedes博士持有不同学术观点并提出了质疑,兰州大学环境考古团队牵头给予了回应。学术争论加深了双方的相互了解,并在此后开展了实质性的科研合作。Jade d’Alpoim-Guedes将她指导的研究生James Nathaniel送到兰州大学环境考古团队联合培养,期间在国际学术期刊《Progress in Physical Geography: Earth and Environment》合作发表研究成果。此次在《Antiquity》发表的成果,董广辉教授和Jade d’Alpoim-Guedes博士为共同通讯作者,显示双方的合作在不断取得积极成效。

新闻背景:

《Antiquity》1927年由英国考古学家O. G. S. Crawford创刊,该刊致力于发表世界范围内的前沿考古研究,是考古学领域创刊最早、影响力最大的期刊之一,被SSCI和A&HCI两大索引共同收录。

来源:兰州大学新闻网

原文链接:http://news.lzu.edu.cn//c/202004/68287.html

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

中国科普作家协会第七届科普美术专委会工作会议在京召开

兰州大学学者及合作者揭示青藏高原多年冻土退化影响碳释放的过程

Nature杂志报道兰州大学环境考古团队等发现青藏高原16万年前丹尼索瓦人

兰州大学地矿学院在青藏高原柴达木盆地古鱼类研究中取得新进展

兰州大学黄建平院士牵头阐明青藏高原对全球气候影响机制

兰州大学环境考古团队在青藏高原人类活动研究领域取得新进展

兰州大学研究团队揭示了青藏高原灌从化的生态学机制

青藏高原所在亚洲气候重组与青藏高原隆升研究方面获进展

兰州大学贺金生课题组发现气候变化改变了青藏高原高寒草地植被生长的季节动态

张晓凌:青藏高原上“幸运”的考古之花