科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-04-10

“我在九院工作,和同学不能来往,这里很敏感。1994年去美国出访时,我没有给家人通过一通电话,因为这样做会给他们带来麻烦。我如果找他们,就是给他们找麻烦。这点我还是有职业敏感的,我不跟别人联系。”

第九作业队驻地前与试验组全体同志合影(后排左四:胡仁宇)

温和地说着这些过往的,是胡仁宇,中国科学院数学物理学部委员(后称院士),历任第二机械工业部第九研究院研究室副主任、实验部副主任、副所长、中国工程物理研究院副院长、院长、高级科学顾问等职。他把自己的一生都献给了祖国的科研事业,却甘心做祖国建设中隐姓埋名的螺丝钉。

胡仁宇

忠厚传家久,诗书继世长

1931年7月20日,胡仁宇出生于上海,其父时任上海商务印书馆编辑。那是祖国大地内忧外患、风雨如晦的年代,半年后即逢“一二八”事变,胡仁宇的父母不得不带着尚在襁褓之中的他回到老家——浙江江山一个贫穷的山村。

胡仁宇的父亲毕业于北京大学,母亲也是知识分子,家里的墙上挂着一幅对联:忠厚传家久,诗书继世长。受父母言传身教的影响,胡仁宇从小就知道要好好念书,学习知识。

中学时代的胡仁宇

1946年,胡仁宇以优异的成绩考进浙江省立杭州高级中学。在高中学习期间,他爱上了数理化,喜欢从事课堂实验。虽然他在全班同学中年龄较小,但每次考试成绩都名列前茅。

1948年,他从浙江省杭州高级中学毕业后考入上海交大电机系。由于对专业课程兴趣平平,在大一结束后他转入相对喜欢的物理系,后又于1949年9月转入清华大学物理系学习。

清华大学证件照

清华是他人生的转折点。在这里,他对学习投入了高度的热情,吃透了专业里的每一个知识点,并取得了优异的成绩。他还遇到了叶企孙和后来一道参与“两弹”研制的彭桓武等良师,他们的学识熏陶为胡仁宇日后参与“两弹”研制打下了基础。

热血少年志,丹心许祖国

1952年7月,胡仁宇大学毕业。同年9月,他到当时由著名核物理学家钱三强先生任所长的科学院近代物理所做研究实习员,学习试制高值电阻、携带式γ剂量仪、直流放大器等。在这里,他与其他新入所的同事一起见识到老科学家们思想的风采和人格的魅力,并在近物所的安排下深入学习了电动力学、统计物理、量子力学、核物理四大课程。

那时,前辈科学家们自编讲义,一边工作一边给他们补课。邓稼先教电动力学,金星南教统计物理,朱洪元教量子力学,赵忠尧教原子核物理,深入浅出又幽默风趣的讲授让他们快速成长。

参加研究工作后,胡仁宇先后师从戴传曾、杨澄中两先生,做γ射线剂量的绝对测量和研制闪烁γ谱仪。当时我国核物理实验室正在初创时期,可以说是“白手起家”。

在戴、杨两先生的严格要求下,他完成用小电离室测量镭所放出的γ射线的计量率工作。他的努力也得到了导师的高度认可,戴先生曾说,胡仁宇工作热情高、积极主动、勤动脑筋、喜欢动手。

1954年,胡仁宇在杨澄中指导下完成的有机晶体及碘化钠γ谱仪的制作,该项工作于1955年获得科学院年度工作三等奖。

1956年9月,他被选派到苏联科学院列别捷夫物理研究所读研究生,导师是后来获得诺贝尔奖金的契仑柯夫。

胡仁宇苏联留学单人照

这是一个极为难得的学习机会。留学期间,他在天天泡在实验室,利用云雾室研究光致轻核反应。1958年,他因事回国,被钱三强以国家需要为由留下,中断苏联的学业,后与邓稼先、王方定、林传骝一同被调入北京九所,任九所3室负责人,同时兼任加速器组(1组)组长。

1959年,由于九所不具备核物理、放射化学的实验条件,他与王方定两位年轻技术骨干带领十几位刚从大学毕业分配来所的核物理、放射化学等专业的人员,以原子能所(401所)为家,进行培训和参加科研,开创国内高压倍加器的研制工作。

1961年,他所在的小组开始承担核装置点火中子源和总作用时间测量工作。在没有任何资料的情况下,胡仁宇、唐孝威、徐海珊、杨时礼、陈涵德等进行调研和讨论,确定了使用“快法”(徐海珊负责)和“慢法”(杨时礼负责)探测方案。

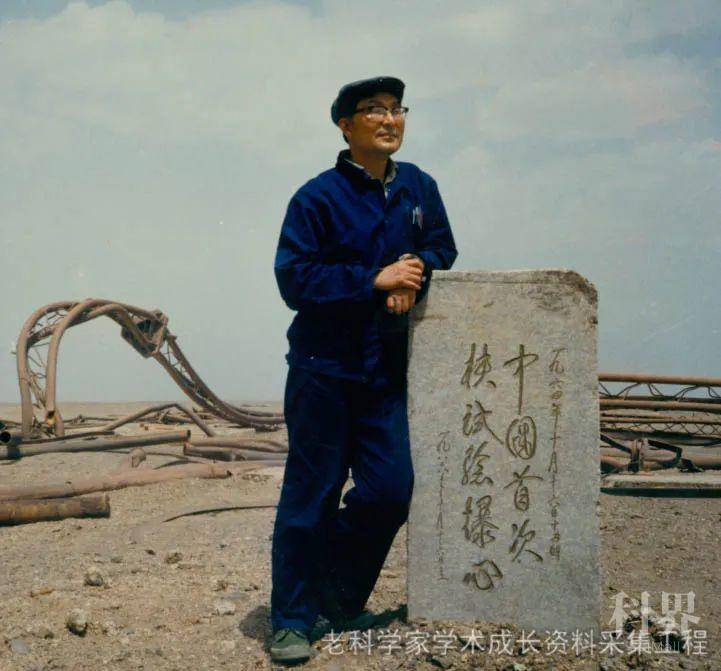

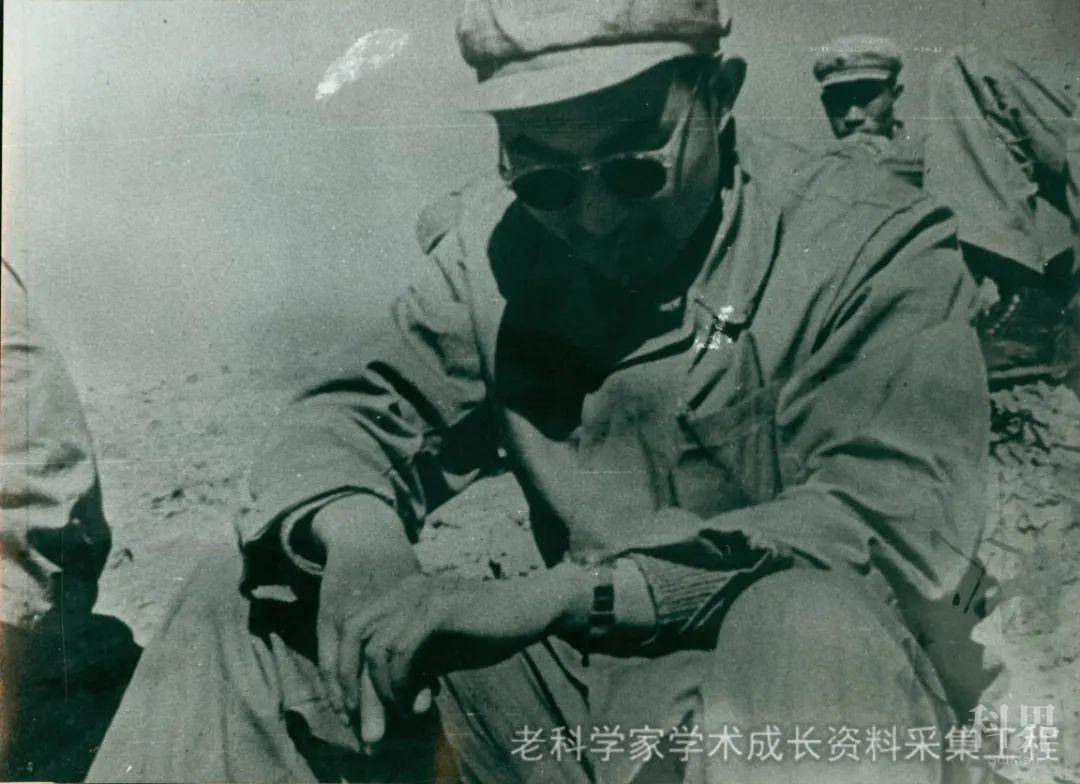

首次核试验爆心前胡仁宇单人照

为了摸清爆轰对中子测量的电磁干扰和确定测点的最佳距离,胡仁宇先后参加数次国家级大型核试验,全部亲临现场参与组织指挥,并出色完成了所承担的任务。

1963年中共中央作出决定:根据原子弹试验的实际需要,要求在北京研制原子弹的科研人员,迅速迁往青海的金银滩核试验基地。一夜之间,胡仁宇等上万名科研人员隐姓埋名,告别亲人,奔向金银滩基地,以不懈而坚韧的科学精神、勤奋耕耘的可贵品质,全身心地投入我国第一颗原子弹、第一颗氢弹的研制中。

胡仁宇原子弹爆炸倒计时看表

吃饭像饿狼,走路似小跑

胡仁宇工作认真,这是在同事中出了名的。大家开玩笑地评价他,“吃饭像饿狼,走路似小跑”。他一辈子都没有睡过懒觉,始终以理想主义者的工作热情,投入到几十年如一日的科研项目中。

胡仁宇在神光Ⅱ首轮出中子实验(五左一:胡仁宇)

谈起在九院的工作,他总是说,其实自己什么都没干。中子测量是唐孝威做的,放射化学分析是王方定做的,三室的临界实验室是赖祖武搞的。他就是看看未完成的任务,查缺补漏,有人做的他不去抢,没有人干的他就去干干。浅淡的三言两语,透露出他豁达的人生智慧与朴实的科研精神。

他总是以全局性的眼光,把工作想到前面,想深想细。他说,做科研其实是很琐碎的事情,要从小处着眼,从粗活干起,踏踏实实才能做出成绩。要耐得住寂寞,实验记录要详细完整,完整到换个人来做同样的实验可以把该实验重复出来;不要急功近利,要有刨根问底的精神,思考解决问题要有自己独到的眼光,勿随大流。

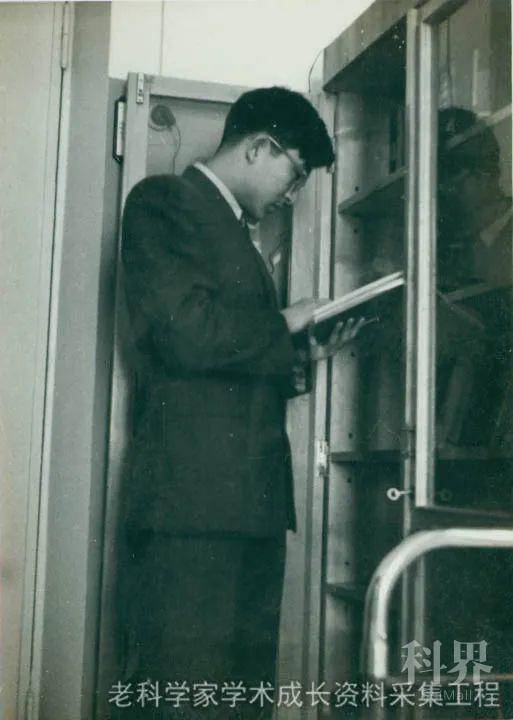

胡仁宇在图书馆单人照

胡仁宇说:“能够参加国家这样的事业,这一生至少是没有白活。”半个多世纪过去了,西北大漠上空的辉煌亮光早已消散,而曾经为我国第一颗原子弹、氢弹的研制做出过贡献和牺牲的人们将被永远被历史铭记。如胡仁宇般的颗颗深沉赤子心,也永远留在了祖国母亲的光荣榜上,激励着无数个后辈们不忘初心,勇往直前。

胡仁宇(1931.7-)物理学家、中国科学院院士

作者:

采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献

1.《胡仁宇口述资料访谈》,老科学家学术成长资料采集工程

2. 本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程