科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-05-21

1953年,一腔热血的他终于走上了回国的征途。英国边防官员对他说:“再见,任何时候你感到需要,欢迎回来。”他回答:“再见!”但对自己说:“我已把未来和祖国人民紧密地连在一起,千灾万难,我将永远心向社会主义,绝不回头。”

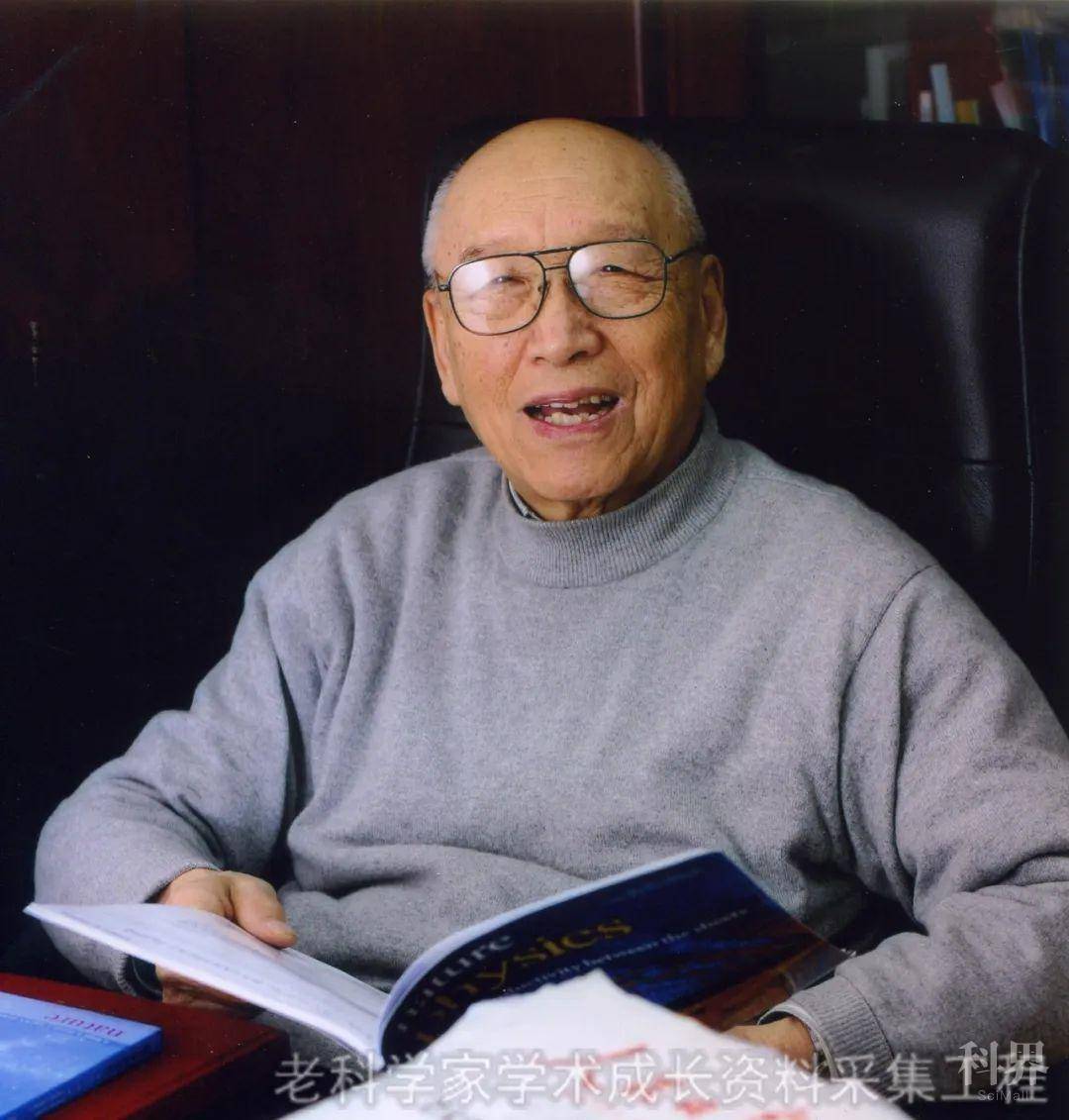

春风化雨,桃李芬芳;栉风沐雨,百炼成钢。他是柯俊,国际著名金属物理学家、科学技术史学家和教育家,一生奋斗在冶金、材料科技界、教育界、工业界、考古界,被尊为“贝茵体先生(Mr.Bain)”“钢铁大师”和中国冶金界的“一代宗师”。

柯俊工作照

君子务本,本立而道生

柯俊祖籍浙江黄岩,1917年6月23日出生于吉林长春。

1931年,年仅14岁的他正满怀憧憬地享受高中新生活时,痛彻中华民族的“九·一八”爆发,日军占领东北,学校被迫停课。他深感颠沛之苦和祖国之殇,只身从沈阳逃亡至天津,后又辗转到河北,在动荡中求学。

在战乱的时代背景下长大,他早早树立起“建设祖国、国富兵强”的决心和愿望,并凭着这份执着的爱国之心,远涉重洋求得新知,又克服困难开拓创新,以发奋为航,以奉献为帆,披荆斩棘,勇往直前。

柯俊16岁个人照

1937年9月,从小拥有各种奇思妙想、热爱化学的他进入武汉大学化学系,得到物理化学专家邬保良先生的指导,自此开启了他广阔的未来之路。

1938年,大学毕业的柯俊进入经济部工矿调整处,投身抗日。在民族生死存亡的年代,他深深认识到“落后就要挨打”的道理,于是在1944年,他怀着"科技报国"的理想,赴英国伯明翰大学留学,并结识他的导师英国第一代物理学家汉森教授。

1948年,他获自然哲学博士学位,从事合金中相变机理的研究,并担任理论金属学系讲师,享有终身教职任命。

柯俊(左一)在伯明翰大学毕业典礼

1953年,他放弃英国优越的研究环境和生活条件,以“拳拳志士心,铮铮报国志”婉拒国外众多知名研究机构的邀请,偕夫人幼子绕道印度又途经香港,回到阔别已久的祖国怀抱,决心用多年所学振兴祖国。

“回国后搞科研就去研究所,办教育要到高等学校。前者轻车熟路,深入一点就容易出成果;后者辛勤耕耘,但是桃李满天下,影响更大。”带着汉森教授的临别赠言,他回国后就进入北京钢铁工业学院(今北京科技大学的前身)任教。

在这里,他自编讲义、制定教学大纲、开展科学研究、培养中青年教师,开始布局钢铁材料的学科发展。他创建了我国第一个金属物理专业,为后来全国金属物理专业的建立提供了范例;他还参与创办了第一个冶金物理化学专业,率先在全国开设起电子显微镜学,培养了大批理工结合的优秀专业人才。

柯俊(前排右三)与何丙郁(右四)、北京科技大学冶金史研究所教师合影

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧

早在英国留学期间,柯俊就已投入科研事业,并在其研究领域不断创新、不断突破。

20世纪50年代以前,国际金属学界普遍认为贝茵体(现在一般称之为贝氏体)转变是由钢中的原子扩散控制的。1951年,柯俊在研究过程中首次发现并提出钢在固溶体分解发生相变时贝茵体转变的切变位移机制,证明其是与珠光体、马氏体不同的相变,建立了贝氏体相变切变理论。

这一突破性成果在国际上引起极大反响,并逐渐形成全世界对这一现象研究的主流学派——切变学派,且得到英国剑桥大学、牛津大学、美国伊利诺伊大学、麻省理工学院、加州大学,以及欧洲、日本等金属材料科学学者们的普遍认可,他本人也被许多外国同行尊为Mr. Bain(贝茵体先生)。

之后,柯俊又首次观察到钢中马氏体形成时基体的形变和对马氏体长大的阻碍作用,提出奥氏体中的不均匀性及原子簇的形成和存在将会影响马氏体的生核和长大的假说。这一假说得到前苏联著名金属物理学家萨道夫斯基的高度评价。

1956年,他的《钢中奥氏体中温转变机理》获得当年国家自然科学三等奖,成为北京钢铁工业学院建校以来的第一个国家级科研奖。

1958年以来,即使物质条件艰苦、政治运动频繁,他也能以不惑的智者之心、不忧的仁者之容、不惧的勇者之貌立足国情、瞄准国家战略需求,忘我地开展热合金、永磁合金、半导体材料、超低碳贝茵体钢等一系列战略材料的研究,并取得了大量的成果。

1976年,他与褚幼义、贺信莱、余宗森等人开始进一步开展硼钢的研制,系统研究微量硼在钢中作用的机理,用径迹显微照相技术进行“硼在晶界非平衡偏聚的研究”。1989年“硼在钢中的作用及硼在晶界偏聚行为的研究”项目获国家教委科技进步二等奖。

柯俊(右二)在北京冶金研究所留念

1983-1986年,他与陈梦谪等人根据四川攀枝花矿产资源的特点,负责“六五”“七五”钢中钒、钛研究攻关项目的课题,主要研究了微量的钒、钛对重轨钢、硅钢组织及性能的影响,阐明了微量钛在钢中的分布,氧化钛形成机制以及在钢中的作用等。同时,他们还完成了对纳米级析出相的萃取及鉴定方法。1992年“钒、钛、铌等微合金元素的低合金钢中应用基础的研究”获冶金部科学技术进步一等奖。

柯俊(左四)等在安徽考察

除此之外,柯俊还是我国著名的科技史专家。他通过研究,阐明了我国古代冶金技术特别是钢铁技术产生和发展的过程及其对中华文明、经济、历史发展的重大影响和关键作用,成为近年来中国科技史研究中最显著的成就之一,并受到国际冶金史界和科技史界的重视,在国际学术界为中国冶金史研究赢得了荣誉。

他的学术成就在海外也赢得了较高声誉,他先后被加拿大Mcmaster大学、英国Surrey大学分别授予荣誉博士学位,1985年被转炉发源地的美国爱德维城授予钢铁大师(Iron Master)的荣誉称号。

温而厉,威而不猛,恭而安

“先生治学严谨务实,不断创新教法,将科技前沿引入课堂;先生为人谦逊豁达、质朴儒雅,平易近人。”这是全国政协副主席、农工党中央常务副主席刘晓峰对柯俊的评价。

柯俊治学严谨,为人平实,专业上如同钢铁般坚毅,而为人如同流水一样柔和,在学术界广受尊重。

1976年,北京钢铁学院金属物理系在北京钢厂开门办学,师生需深入车间取样、制样,进行学习研究。

有一次,柯俊与其余教师一起骑车前往北京钢铁研究总院了解102锅炉钢的问题。由于到达时北京钢铁研究总院还未上班,他就在楼内走廊尽头的台阶上席地而坐,拿出一本大而厚的英文书,给青年教师讲授科研与英语问题。这种对科研发自内心的热爱精神,是对学生们最好的言传身教。

柯俊(左二)参加中国材料研讨会

1997年,潜伟进入北京科技大学技术史专业攻读柯俊的博士研究生,并于2001年受其指导进行论文答辩。在潜伟以为论文能够完成时,柯俊以素有的严谨之风,认真帮他修改,从初稿到成稿,七易其稿,连标点符号都不放过。而潜伟在他的辅导之下,论文答辩获得圆满成功,并学到终生受益的科研精神。

柯俊认为发表文章的作者必须对文章内容负责任,否则有可能会造成错误结论和误导,甚至造成严重后果。他对他挂名发表的论文一定是反复修改琢磨,直至满意为止。

评价这位大师,最好的词莫过于“铁血柔情”。

在他身上有平和真实的一面。他会在新生见面会上说相声,火爆的场面成为一届届学生口耳相传的盛景,他还常常和学院的保安、考察调研认识的司机聊天。

在他身上也有钢铁坚硬的一面。他认为对的东西敢于去争取,错的结论也有勇气去推翻。他曾给自己指导的博士生投弃权票,也曾不顾考古学界早已形成的关于中国是世界上最早拥有人工冶铁器和铝器国家的结论,在实验室反复测试,找出论证的漏洞,证明古代中国没有掌握相应的冶金技术。而他也最终说服了当时中共中央宣传部派来的工作组,使他们放弃了先前的结论。

柯俊(前排右六)等人师生合影

发奋忘食,乐以忘忧

科研是个厚积薄发的过程,经过多年的实践与思考,柯俊渐渐形成了自己的方法:首先,做好前期知识、材料等准备,考虑周全,避免实验过程中手忙脚乱。其次,交流和记录是科学研究最好的方法,对实验过程做好全程监控。再次,做好后期处理工作,以减少实验室里的环境污染程度。最后,科学研究要戒骄戒躁,细致耐心是必不可少的科学素养。

柯俊(左三)与冶金与材料史研究所师生讨论问题

正是明白“逝者如斯夫,不舍昼夜”的道理,他总是抓住生命的分分秒秒,投身于科研与教育之中。他常说,知识分子从来都是24小时工作的。

他的家人回忆,柯俊81岁时,在印度讲学时晕倒,被诊断为心肌梗死。病情恢复后,他又每天伏案工作、主持会议、到处出差讲学。

高龄之时,即使已经退休,有人来家里拜访,柯俊还是更愿意聊中国钢铁缺少高精尖产品的状况。他会因为钢铁生产中“每层工艺检查不够严格,人人都只想着赚钱,不按照标准来”而着急。他也强调钢铁行业人才培养的重要性,“不管是思想还是具体方法,都需要一整个梯队的人去把关和执行。”

20岁至40岁时,他沉浸于理学,从化学到物理学,主要从事金属材料相关的基础理论研究;40岁至60岁时转向工学,不仅为国家冶金工业培养了理工结合的复合型人才,还参与了多种国家急需金属材料的研制;60岁至80岁时再转向史学,开创冶金史研究方向,书写科技与文明的新篇章;80岁至100岁时则心系教育,创办“大材料”实验班,探索工程教育改革之路。柯俊一生为国之所需转换研究方向,为国家科技的发展贡献力量。

2017年8月8日,柯俊在北京逝世,享年101岁。但他留下的科学精神和爱国情怀却永不会逝去。历史不会忘记这位“贝茵体”先生,中国更会铭记这位材料学的先驱。

柯俊(1917.6-2017.8)材料科学家、中国科学院院士

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

参考文献:

1.《柯俊院士口述访谈资料》,老科学家学术成长资料采集工程

2.《中国科学院院士传记——柯俊传》,韩汝玢、石新明,北京科学出版社

3.《教育家的本质——纪念柯俊先生逝世一周年》潜伟,科史文苑

4.《一门三院士,百岁老人柯俊,被多“最”环绕的北科人》,刘沐 ,材料牛

5.《柯俊:钢铁先生的钢铁人生》,王嘉兴,冰点周刊

6.《百年韶华铸就钢铁人生|材料学家柯俊的报国之路》,CRI中文环球

7.《享誉中外的金属材料专家,中国电子显微镜学会创始人之一—柯俊院士》,中国电镜网

8.《“贝茵体先生”柯俊辞世,金属物理光芒永存!》,劳动午报

9. 本文图片来源于老科学家学术成长资料采集工程