科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-05-27

来源:内蒙古科协

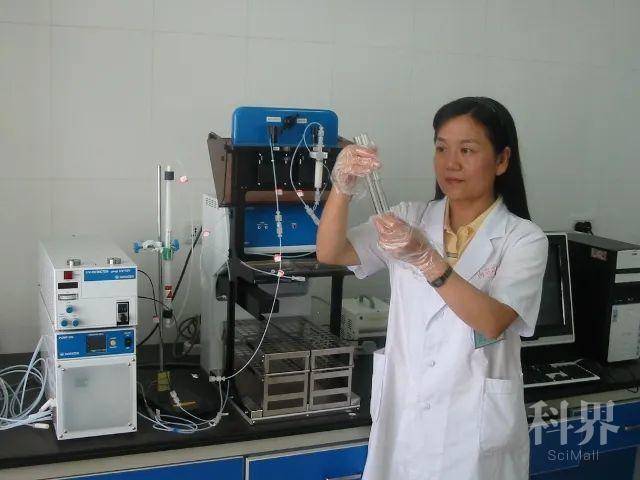

让苏秀兰心心念念的生物活性肽,是一种肽类化合物。对很多人来说,“肽”这种物质是神秘而又陌生的。研究发现,人体中很多活性物质都是以肽的形式存在的。肽在人体的生命活动中扮演着生理生化反应的信使角色,并维护着人体生命活动的稳定。近年来,人们生活方式转变、健康意识增强,功能性食品受到越来越多的关注,生物活性肽已成为发展大健康产业不可或缺的原料,也是当前学术研究最热门的领域之一。“我认为,生物活性肽很神奇!肽和蛋白质、氨基酸一样存在于我们的肌体中,具有分子小、易吸收、安全可靠等优势,还有免疫调节、抗血栓、抑菌、抗癌等多种生理功能,能够广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。”说到为什么坚持生物活性肽研究,苏秀兰如是说。1992年,苏秀兰针对内蒙古丰富的动物脏器资源,开始了“抗癌活性肽”课题的研究。这是一项高水平的研究,也是一个极其艰辛的过程。尤其是对于一位女性科研工作者来说,在经济与科技欠发达的内蒙古地区开展如此具有挑战性的工作,更是难上加难。我国在生物肽研究方面起步较晚,上世纪90年代初,这方面的研究基本是空白。科研项目刚起步的时候,还面临着资金短缺、人员匮乏、技术落后等困难,但苏秀兰觉得,办法总比困难多。“没有资金,就用自己的工资;没有技术,就找机会多出去学习、多读文献,既然开始做了,就要努力做到最好,认认真真做事,踏踏实实做人!”苏秀兰的话语,总是真挚而又朴实。与国际上流行的从植物、海洋生物中提取生物活性肽不同,苏秀兰选择从动物脏器中提取生物活性肽。为此,她饲养11只羊、6只犬作为研究对象,并自掏腰包带领研究团队从羊的饲养、诱导方式、诱导量、诱导时间、分离方法等多个方面进行创新型探索,攻克了一个又一个难题。她还提出了“从动物脏器中提取生物活性肽对化疗药物具有减毒增敏作用”的科学假设,并以大量的数据证明了这一理论,受到了国际医学界广泛关注,同时也让她倍受鼓舞。“科研就是要创新,不能总是跟着别人的想法走。内蒙古是畜牧业大区,动物脏器资源丰富、利用率低,从动物脏器中提取生物活性肽,能提高动物脏器的附加值,从而取得较好的经济效益和社会效益。从动物脏器中提取的生物活性肽具有很好的广谱性,并不比从其他生物中提取的差。作为科研人员,为自治区的经济、科技发展,为人类健康事业作出贡献,是我们的职责所在。”苏秀兰说。在她看来,做科研一定不能盲目跟风,要敢于质疑、敢于提问,敢于创新,每一个新理论、每一项新技术的提出、发展,都要经过被抵触、被接受、被推广的过程,不可急功近利,需坐得住冷板凳,十年磨一剑。现在,苏秀兰团队提取活性肽的研究已经由动物拓展到植物、药材等领域,她希望生物活性肽在抗氧化、提高免疫力及抗肿瘤应用等方面的科研成果尽快落地,让更多人受益。“最近我们正在和一家生物公司合作,将提取出来的生物活性肽做成保健食品,而且我们研究中心马上又要多2个专利了。想到这些,我就特别高兴!”说起最近的工作进展,苏秀兰干劲儿十足。她还打算与西北大学范代娣教授合作研发一款化妆品,实现把生物活性肽应用到化妆品中的可能。与生物活性肽打交道的30余年,苏秀兰收获了累累硕果:1997年,抗癌生物活性肽研究课题获内蒙古自治区科技进步三等奖;2000年,—种抗癌生物活性肽制剂的制备方法获粤港发明协会科技进步一等奖,并获得自治区第一个生物制剂发明专利;2008年,关于抗癌生物活性肽抗肿瘤作用研究获得自治区医学会科技一等奖;她带领团队首次开展的生物活性肽联合化疗药物具有减毒曾敏作用的研究成果被国际杂志收录;她还先后获得自治区草原英才、自治区优秀科技工作者、自治区十大杰出人才、自治区名师等10多项荣誉称号。面对科研收获和各种荣誉,苏秀兰从容淡定:“成绩只能说明过去,我还要带领团队继续奋斗。搞科研30多年太短,我要拼搏一辈子。”

让苏秀兰心心念念的生物活性肽,是一种肽类化合物。对很多人来说,“肽”这种物质是神秘而又陌生的。研究发现,人体中很多活性物质都是以肽的形式存在的。肽在人体的生命活动中扮演着生理生化反应的信使角色,并维护着人体生命活动的稳定。近年来,人们生活方式转变、健康意识增强,功能性食品受到越来越多的关注,生物活性肽已成为发展大健康产业不可或缺的原料,也是当前学术研究最热门的领域之一。“我认为,生物活性肽很神奇!肽和蛋白质、氨基酸一样存在于我们的肌体中,具有分子小、易吸收、安全可靠等优势,还有免疫调节、抗血栓、抑菌、抗癌等多种生理功能,能够广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。”说到为什么坚持生物活性肽研究,苏秀兰如是说。1992年,苏秀兰针对内蒙古丰富的动物脏器资源,开始了“抗癌活性肽”课题的研究。这是一项高水平的研究,也是一个极其艰辛的过程。尤其是对于一位女性科研工作者来说,在经济与科技欠发达的内蒙古地区开展如此具有挑战性的工作,更是难上加难。我国在生物肽研究方面起步较晚,上世纪90年代初,这方面的研究基本是空白。科研项目刚起步的时候,还面临着资金短缺、人员匮乏、技术落后等困难,但苏秀兰觉得,办法总比困难多。“没有资金,就用自己的工资;没有技术,就找机会多出去学习、多读文献,既然开始做了,就要努力做到最好,认认真真做事,踏踏实实做人!”苏秀兰的话语,总是真挚而又朴实。与国际上流行的从植物、海洋生物中提取生物活性肽不同,苏秀兰选择从动物脏器中提取生物活性肽。为此,她饲养11只羊、6只犬作为研究对象,并自掏腰包带领研究团队从羊的饲养、诱导方式、诱导量、诱导时间、分离方法等多个方面进行创新型探索,攻克了一个又一个难题。她还提出了“从动物脏器中提取生物活性肽对化疗药物具有减毒增敏作用”的科学假设,并以大量的数据证明了这一理论,受到了国际医学界广泛关注,同时也让她倍受鼓舞。“科研就是要创新,不能总是跟着别人的想法走。内蒙古是畜牧业大区,动物脏器资源丰富、利用率低,从动物脏器中提取生物活性肽,能提高动物脏器的附加值,从而取得较好的经济效益和社会效益。从动物脏器中提取的生物活性肽具有很好的广谱性,并不比从其他生物中提取的差。作为科研人员,为自治区的经济、科技发展,为人类健康事业作出贡献,是我们的职责所在。”苏秀兰说。在她看来,做科研一定不能盲目跟风,要敢于质疑、敢于提问,敢于创新,每一个新理论、每一项新技术的提出、发展,都要经过被抵触、被接受、被推广的过程,不可急功近利,需坐得住冷板凳,十年磨一剑。现在,苏秀兰团队提取活性肽的研究已经由动物拓展到植物、药材等领域,她希望生物活性肽在抗氧化、提高免疫力及抗肿瘤应用等方面的科研成果尽快落地,让更多人受益。“最近我们正在和一家生物公司合作,将提取出来的生物活性肽做成保健食品,而且我们研究中心马上又要多2个专利了。想到这些,我就特别高兴!”说起最近的工作进展,苏秀兰干劲儿十足。她还打算与西北大学范代娣教授合作研发一款化妆品,实现把生物活性肽应用到化妆品中的可能。与生物活性肽打交道的30余年,苏秀兰收获了累累硕果:1997年,抗癌生物活性肽研究课题获内蒙古自治区科技进步三等奖;2000年,—种抗癌生物活性肽制剂的制备方法获粤港发明协会科技进步一等奖,并获得自治区第一个生物制剂发明专利;2008年,关于抗癌生物活性肽抗肿瘤作用研究获得自治区医学会科技一等奖;她带领团队首次开展的生物活性肽联合化疗药物具有减毒曾敏作用的研究成果被国际杂志收录;她还先后获得自治区草原英才、自治区优秀科技工作者、自治区十大杰出人才、自治区名师等10多项荣誉称号。面对科研收获和各种荣誉,苏秀兰从容淡定:“成绩只能说明过去,我还要带领团队继续奋斗。搞科研30多年太短,我要拼搏一辈子。” 除了在生物活性肽研究领域颇有建树,苏秀兰在内蒙古少数民族遗传学研究中也取得了显著成绩。蒙古族是我国高血压患病率较高的民族之一,识别蒙古族原发性高血压的易感基因,对于其防治具有重要意义。苏秀兰多次带领团队深入牧区调查、采样,开展了有关蒙古族群众生活习惯与原发性高血压的发病机制研究。她带领团队研究发现蒙古族人群原发性高血压发病的易感基因位点,为解释蒙古族群体生活习惯、环境与原发性高血压发病之间的关系以及确定影响血压的生理通路和研究潜在药物的作用靶点,提供了科学数据。作为学科带头人,苏秀兰认为,科研与教学密不可分。2006年,她被聘为首都医科大学博士生导师,成为自治区第一位基础医学博士生导师。她非常重视后辈人才的培养和教学队伍的建设,不断引进高层次人才,形成合理的教学与科研梯队。她注重学生自主学习能力及综合素质的培养,将国内外前沿理论及成果引入到教学中,率先开展以图片、文字、声音、形体相结合的教学模式,受到学生的高度赞扬。她主编的全国高校创新型人才培养规划教材《医学科研方法》分别由军事医学科学院出版社、科学出版社及人民卫生出版社出版。在30余年的教学生涯中,苏秀兰不断改进教学方法,及时将新知识、新理念传授给学生,独立培养了8名博士研究生和70名硕士研究生。“科学研究需要有延续性,能培养出一批批优秀的接班人也是我人生价值的体现。和充满激情的年轻人相处,让我觉得自己也更有活力了!”苏秀兰坦言,多年来,自己对科研事业和人才培养的付出,远远超过了对家人的付出,大部分时间都是在实验室度过的。常有人问苏秀兰,做科研这么多年,不苦吗?“我不这么觉得,显微镜下看见一个特别细胞,学生的研究出了成果,我都能兴奋好长时间。我觉得这样的人生挺好的,我乐在其中。”苏秀兰将艰辛的科研历程说得充满乐趣。本该在2016年退休的苏秀兰,延迟了3年退休。2019年,她再次选择延迟3年。“大家都叫我‘拼命三娘’,都说这么大岁数了还做什么呀。可我就是想把科研做下去,我觉得我们的团队还能做出成绩来。”苏秀兰说。科研的道路上,每一天都有新发明出现,每一天也都有新理论淘汰旧理论。一个物质,如果有一天能被广泛地认知与认同,回过头去看,它从未知走向众所周知的道路一定都是荆棘密布、坎坷不平的,更倾注了无数科学家的心血甚至生命。但在苏秀兰看来,所有的坎坷都不算什么,她从不给自己定位过高,坚持在谦卑中不忘初心、砥砺前行。“研有所用,传道授业,做好现在。”这是她对自己的唯一要求。

除了在生物活性肽研究领域颇有建树,苏秀兰在内蒙古少数民族遗传学研究中也取得了显著成绩。蒙古族是我国高血压患病率较高的民族之一,识别蒙古族原发性高血压的易感基因,对于其防治具有重要意义。苏秀兰多次带领团队深入牧区调查、采样,开展了有关蒙古族群众生活习惯与原发性高血压的发病机制研究。她带领团队研究发现蒙古族人群原发性高血压发病的易感基因位点,为解释蒙古族群体生活习惯、环境与原发性高血压发病之间的关系以及确定影响血压的生理通路和研究潜在药物的作用靶点,提供了科学数据。作为学科带头人,苏秀兰认为,科研与教学密不可分。2006年,她被聘为首都医科大学博士生导师,成为自治区第一位基础医学博士生导师。她非常重视后辈人才的培养和教学队伍的建设,不断引进高层次人才,形成合理的教学与科研梯队。她注重学生自主学习能力及综合素质的培养,将国内外前沿理论及成果引入到教学中,率先开展以图片、文字、声音、形体相结合的教学模式,受到学生的高度赞扬。她主编的全国高校创新型人才培养规划教材《医学科研方法》分别由军事医学科学院出版社、科学出版社及人民卫生出版社出版。在30余年的教学生涯中,苏秀兰不断改进教学方法,及时将新知识、新理念传授给学生,独立培养了8名博士研究生和70名硕士研究生。“科学研究需要有延续性,能培养出一批批优秀的接班人也是我人生价值的体现。和充满激情的年轻人相处,让我觉得自己也更有活力了!”苏秀兰坦言,多年来,自己对科研事业和人才培养的付出,远远超过了对家人的付出,大部分时间都是在实验室度过的。常有人问苏秀兰,做科研这么多年,不苦吗?“我不这么觉得,显微镜下看见一个特别细胞,学生的研究出了成果,我都能兴奋好长时间。我觉得这样的人生挺好的,我乐在其中。”苏秀兰将艰辛的科研历程说得充满乐趣。本该在2016年退休的苏秀兰,延迟了3年退休。2019年,她再次选择延迟3年。“大家都叫我‘拼命三娘’,都说这么大岁数了还做什么呀。可我就是想把科研做下去,我觉得我们的团队还能做出成绩来。”苏秀兰说。科研的道路上,每一天都有新发明出现,每一天也都有新理论淘汰旧理论。一个物质,如果有一天能被广泛地认知与认同,回过头去看,它从未知走向众所周知的道路一定都是荆棘密布、坎坷不平的,更倾注了无数科学家的心血甚至生命。但在苏秀兰看来,所有的坎坷都不算什么,她从不给自己定位过高,坚持在谦卑中不忘初心、砥砺前行。“研有所用,传道授业,做好现在。”这是她对自己的唯一要求。采写、摄影:宁金

编辑:任健

审核 :包桂琴 赵乐文

来源:nmgzzqkx 内蒙古科协

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxOTAzMzMxOA==&mid=2649565331&idx=3&sn=5313c427cdef01bce396219ef2181739&chksm=83d4b51ab4a33c0c597bc7894835372b87c043931c8f01f12f11ee60b6eddea332f6ad06452e&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

要闻丨内蒙古自治区党委领导对自治区科协统战工作作出批示

内蒙古科协举办内蒙古自治区科学家精神宣讲团筹备培训会

内蒙古科协干部职工观看内蒙古自治区成立70周年庆祝大会

想拥有健康骨骼?学会这几招让你远离骨质疏松~

内蒙古自治区“科技助力乡村振兴和精准扶贫专家库伦站”活动正式启动

内蒙古自治区领导对科协工作作出批示

内蒙古自治区党委领导对自治区科协建议作出批示

内蒙古自治区科协党组召开理论学习中心组学习会

2018年大众创业万众创新活动周在乌兰察布开幕 ——内蒙古科协全方位多角度展示双创工作

自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春季活动通辽站正式启动