科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-06-06

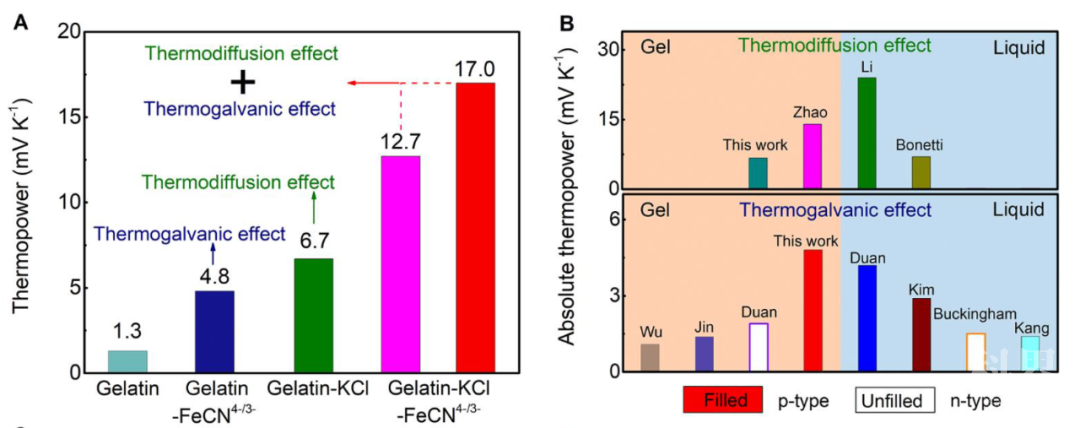

来源:BioWorld

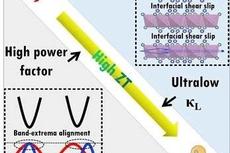

图1.巨热电势离子型热电材料。(A)本工作制备的离子型热电材料Gelatin-x KCl-m/n FeCN4-/3-热电势对比图(x和m/n是摩尔浓度,FeCN4-/3-是Fe(CN)64-/Fe(CN)63-),其中Gelatin(x = 0 M, m/n = 0 M),Gelatin-FeCN4-/3-(x = 0 M, m/n = 0.42/0.25 M),Gelatin-KCl(x =0.8 M, m/n = 0 M)和Gelatin-KCl-FeCN4-/3-(x = 0.8 M, m/n = 0.42/0.25 M,水/明胶体积比rv=2.0和3.0);(B)本工作和报道采用thermodiffusion效应和thermogalvanic效应的绝对热电势。基于Seebeck效应的热电转换材料可以实现热能与电能之间的直接相互转换,可为物联网体系中的小型传感器或电子设备提供可持续工作的电能。目前,基于传统电子型的热电转换材料(e-TE)在室温环境下捕获的能量可以达到毫瓦级的输出功率,但是受半导体电声输运行为的限制,优化的热电势约在200 μV/K左右。为获得1~5 V的供传感器正常工作的电压,该材料需要成千上万对n/p热电对串联,增加了器件的复杂度和集成度;或者需要外接升压芯片提高电压,但会增加功耗,提高成本。离子型热电转换材料具有较高的热电势,产生热电势的形式大体上分为两种形式:一种是利用离子的热扩散效应(Thermodiffusion Effect),即利用温差下离子定向迁移的浓度差引起的熵变实现热到电的转换,这与以电子为能量载体的Seebeck效应类似;另一种是利用氧化/还原电对的温度效应(Thermogalvanic Effect),即利用氧化/还原反应过程中的熵变实现热到电的转变。该研究工作从实验和理论两个角度阐明了有负的温度系数的thermogalvanic效应和p型热电势的thermodiffusion效应能够协同作用进而产生高的p型热电势(如图2)。

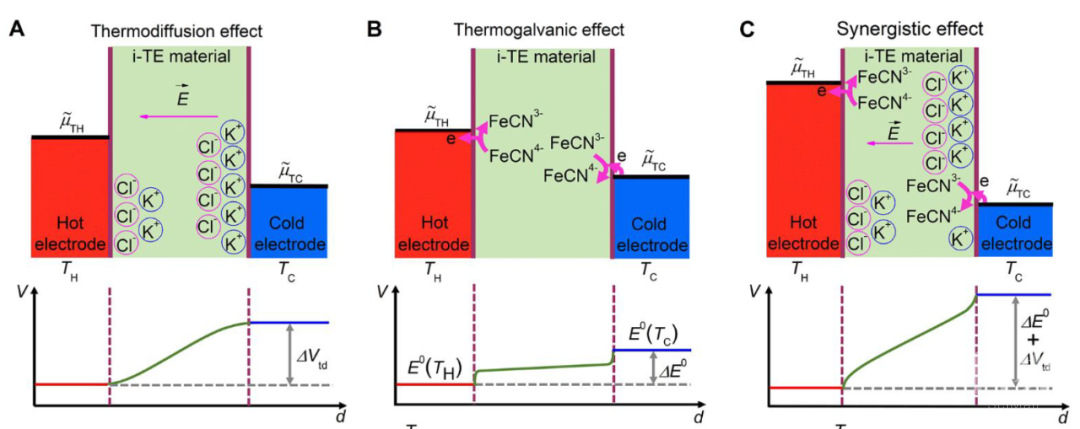

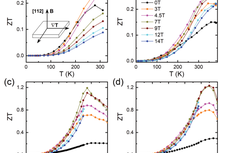

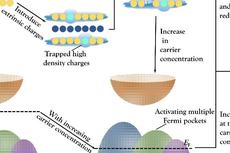

图1.巨热电势离子型热电材料。(A)本工作制备的离子型热电材料Gelatin-x KCl-m/n FeCN4-/3-热电势对比图(x和m/n是摩尔浓度,FeCN4-/3-是Fe(CN)64-/Fe(CN)63-),其中Gelatin(x = 0 M, m/n = 0 M),Gelatin-FeCN4-/3-(x = 0 M, m/n = 0.42/0.25 M),Gelatin-KCl(x =0.8 M, m/n = 0 M)和Gelatin-KCl-FeCN4-/3-(x = 0.8 M, m/n = 0.42/0.25 M,水/明胶体积比rv=2.0和3.0);(B)本工作和报道采用thermodiffusion效应和thermogalvanic效应的绝对热电势。基于Seebeck效应的热电转换材料可以实现热能与电能之间的直接相互转换,可为物联网体系中的小型传感器或电子设备提供可持续工作的电能。目前,基于传统电子型的热电转换材料(e-TE)在室温环境下捕获的能量可以达到毫瓦级的输出功率,但是受半导体电声输运行为的限制,优化的热电势约在200 μV/K左右。为获得1~5 V的供传感器正常工作的电压,该材料需要成千上万对n/p热电对串联,增加了器件的复杂度和集成度;或者需要外接升压芯片提高电压,但会增加功耗,提高成本。离子型热电转换材料具有较高的热电势,产生热电势的形式大体上分为两种形式:一种是利用离子的热扩散效应(Thermodiffusion Effect),即利用温差下离子定向迁移的浓度差引起的熵变实现热到电的转换,这与以电子为能量载体的Seebeck效应类似;另一种是利用氧化/还原电对的温度效应(Thermogalvanic Effect),即利用氧化/还原反应过程中的熵变实现热到电的转变。该研究工作从实验和理论两个角度阐明了有负的温度系数的thermogalvanic效应和p型热电势的thermodiffusion效应能够协同作用进而产生高的p型热电势(如图2)。 图2.协同机理。(A)本工作制备的离子型热电材料的电化学势和电压分布,E为内建电场。(A)Gelatin-KCl,(B)Gelatin-FeCN4-/3-,(C)Gelatin-KCl-FeCN4-/3-。研究人员对准固态离子型热电转换器件提出了一种新的准连续热充电/放电工作模式,可以使器件循环运行100圈,实现5小时的工作时长。研究人员将25个5×5×1.8 mm的准固态离子型热电单元串联组装成柔性可穿戴器件,该器件利用人体温差实现高达2.2 V的电压和5μW最大输出功率(如图3)。该工作以离子为能量载体实现热到电的转换,为物联网体系中传感器及电子设备实现所需电能自供给提供了一种选择。

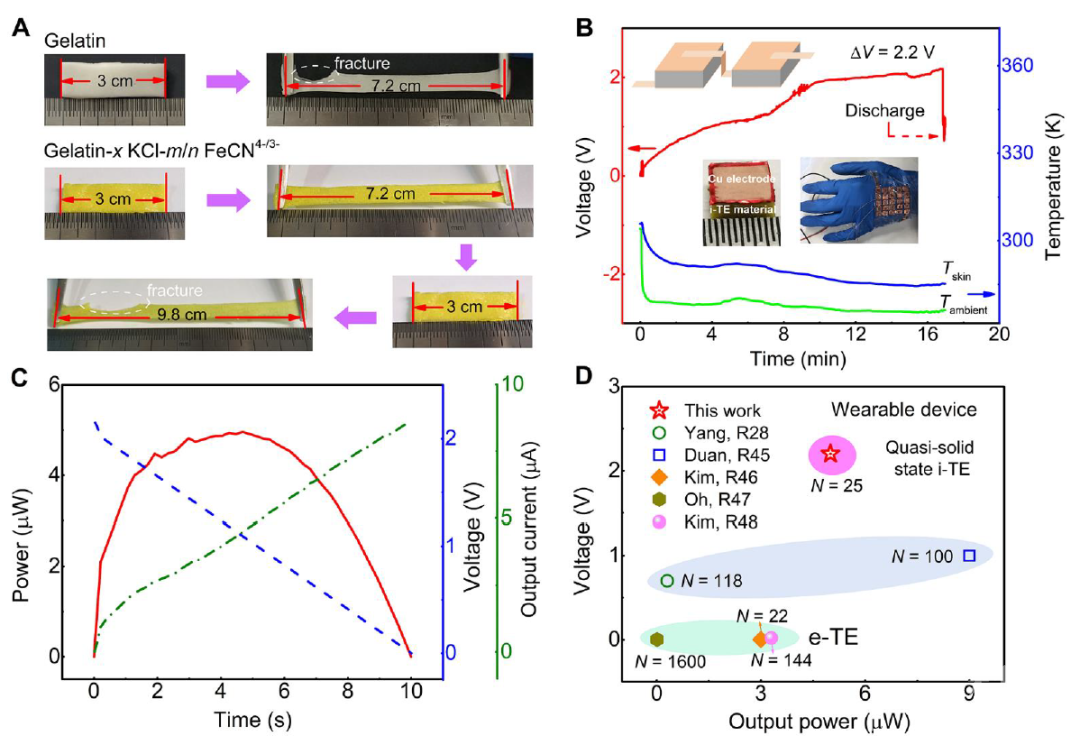

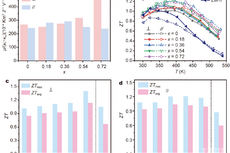

图2.协同机理。(A)本工作制备的离子型热电材料的电化学势和电压分布,E为内建电场。(A)Gelatin-KCl,(B)Gelatin-FeCN4-/3-,(C)Gelatin-KCl-FeCN4-/3-。研究人员对准固态离子型热电转换器件提出了一种新的准连续热充电/放电工作模式,可以使器件循环运行100圈,实现5小时的工作时长。研究人员将25个5×5×1.8 mm的准固态离子型热电单元串联组装成柔性可穿戴器件,该器件利用人体温差实现高达2.2 V的电压和5μW最大输出功率(如图3)。该工作以离子为能量载体实现热到电的转换,为物联网体系中传感器及电子设备实现所需电能自供给提供了一种选择。 图3.可穿戴离子型热电器件的概念验证。(A)拉伸示意图;(B)由25个单元(Cu∣i-TE∣Cu,5×5×1.8 mm)组成的可穿戴离子型热电器件利用人体温差产生的电压变化;(C)放电过程中的功率-电压-电流变化;(D)可穿戴i-TE和e-TE器件利用人体温度回收电能的性能对比图。刘玮书主要从事室温热电材料与器件的研究。2017年,刘玮书在为 Material Today Physics撰写的一篇题为:New trends, strategies and opportunities in thermoelectric materials: A perspective 的邀请综述论文中,提出“Go beyond Seebeck effect”的展望。经历了多次的失败,刘玮书课题组终于在“果冻”中找到了灵感,研发出了以离子为能量载体的新型室温热电材料。据悉,刘玮书课题组博士后韩成功,麻省理工学院博士后钱鑫为该论文共同第一作者。刘玮书和陈刚为论文通讯作者,南方科技大学为论文第一通讯单位。论文的参与作者还包括南科大物理系教授张文清、南开大学教授王卫超、香港大学副教授冯宪平,以及2018级南科大-港大联培博士生李其锴、2017级南科大-哈工大联培博士生朱永滨、2018级南科大-哈工大联培硕士生邓彪、北科大访问学生韩志佳等。该工作得到了SUSTech-MIT机械工程教育与研究中心,广创团队项目和腾讯公益基金会“科学探索奖”项目的支持。

图3.可穿戴离子型热电器件的概念验证。(A)拉伸示意图;(B)由25个单元(Cu∣i-TE∣Cu,5×5×1.8 mm)组成的可穿戴离子型热电器件利用人体温差产生的电压变化;(C)放电过程中的功率-电压-电流变化;(D)可穿戴i-TE和e-TE器件利用人体温度回收电能的性能对比图。刘玮书主要从事室温热电材料与器件的研究。2017年,刘玮书在为 Material Today Physics撰写的一篇题为:New trends, strategies and opportunities in thermoelectric materials: A perspective 的邀请综述论文中,提出“Go beyond Seebeck effect”的展望。经历了多次的失败,刘玮书课题组终于在“果冻”中找到了灵感,研发出了以离子为能量载体的新型室温热电材料。据悉,刘玮书课题组博士后韩成功,麻省理工学院博士后钱鑫为该论文共同第一作者。刘玮书和陈刚为论文通讯作者,南方科技大学为论文第一通讯单位。论文的参与作者还包括南科大物理系教授张文清、南开大学教授王卫超、香港大学副教授冯宪平,以及2018级南科大-港大联培博士生李其锴、2017级南科大-哈工大联培博士生朱永滨、2018级南科大-哈工大联培硕士生邓彪、北科大访问学生韩志佳等。该工作得到了SUSTech-MIT机械工程教育与研究中心,广创团队项目和腾讯公益基金会“科学探索奖”项目的支持。来源:ibioworld BioWorld

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MzMxMzcyMg==&mid=2247501385&idx=3&sn=89884dfad6236dac223e8a4ec25d5625&chksm=fbf6329ccc81bb8ab7f8c7929d62811a1510952d07a5afbe7f03dfe06dbcde0ca75c661f7a7e#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

顺磁子自旋的热电效应

沟道热电子注入效应

【热电材料专题】Ge基笼状化合物

有机热电材料研究取得进展

【材料】高效二维热电材料的设计

SHMFF用户发现拓扑量子材料热电性能的磁场增强效应

反铁磁有巨大热电动势效应

改造BiCuSeO,成为更好的热电材料

关于获得高强度、高热电性能热电材料的策略研究

柔性热电——从材料到器件