科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-07-14

来源:CBG资讯

厦门大学化学化工学院徐海超教授课题组在有机光电合成研究方面取得新进展,相关成果以“Scalable Photoelectrochemical Dehydrogenative Cross-Coupling of Heteroarenes with Aliphatic C-H Bonds”为题在线发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.202005724)。

C-H/C-H脱氢偶联具有较高的步骤和原子经济性,且使用易得的原料,其是构筑C-C键的最有效方法之一。另一方面,杂芳烃是药物、天然产物和功能材料中的常见基元结构。因此,杂芳烃与C(sp3)-H键的交叉偶联反应引起了广泛的研究兴趣。已经报道的光或热促进的方法往往需要当量或过量氧化试剂,这不仅降低反应的原子经济性,还给生产带来严重的环境和安全问题。

徐海超课题组前期通过有机光电催化实现了杂芳烃与有机氟硼酸盐以及羧酸的偶联反应(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 4592; 2020, DOI: 10.1002/anie.202002900)。这些反应通过单电子转移氧化将有机氟硼酸盐及烷基羧酸转化为烷基自由基,进而利用自由基取代反应实现杂芳环C-H烷基化。C(sp3)-H是更为理想的自由基前体,但由于C(sp3)-H不易被氧化,实现光电条件下杂芳烃与C(sp3)-H键的交叉偶联反应需发展新的机制。该工作中,他们通过光电协同反应将氯离子转化为氯自由基,利用氯自由基与C(sp3)-H的氢原子转移反应将C(sp3)-H转化为烷基自由基,进而通过自由基取代反应最终实现杂芳烃与C(sp3)-H的交叉偶联。该光电合成方法不仅避免使用氧化试剂,且适用于多种杂芳烃以及许多具有不同键解离能的C(sp3)-H,为杂芳烃的官能团化提供了绿色、高效的新方法。

该工作实验部分由2017级硕士生徐品和2018级硕士生陈鹏宇共同完成。研究工作得到国家重点研发计划纳米科技重点专项(项目编号:2016YFA0204100)、国家自然科学基金(项目编号:21672178、21971213)、中央高校基本科研业务费等资助。

来源:BeanGoNews CBG资讯

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4ODQ0NjUwMg==&mid=2247504899&idx=3&sn=776d26895dd53c148029e0e0ae9fdde6&chksm=ec3cd54adb4b5c5c9d76142de91ae18af14812411a9e8a511ed3513e7496482e6b6a131f5094#rd

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

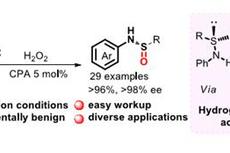

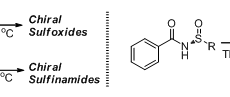

成都生物所在不对称催化合成手性亚磺酰胺方面取得进展

Angew:硫(Ⅳ)介导的非对称杂环偶联反应

理事推荐|Science封面:“你戳我,我就扭”的超材料诞生!

铑催化不对称C-H/C-H氧化偶联反应构建轴手性多环芳烃化合物

Kagan-Molander偶联反应

南开区副区长苗林栋赴航天光电科技发展有限公司调研院士工作站设立事宜

Griess偶联反应

JACS:Pd催化噻吩的氧化偶联反应

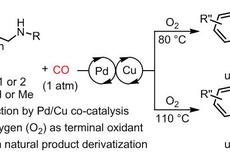

兰州化物所钯催化不对称碳-氢羰基化反应研究取得进展

手性Cu/SPDO配合物催化的氧化交叉偶联反应