科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2018-12-27

他出身贫寒,但却以优异成绩考上大学;他误入化学之门,但与它有了不解之缘;他既严厉又有爱,是学生的良师益友。

专家简介

匡小军,理学博士,桂林理工大学材料科学与工程学院研究员,博士生导师,国家优秀青年基金获得者。长期从事无机材料与固体化学方向上的基础研究,开展了与能源和电子信息相关的氧化物电子功能陶瓷材料的合成、结构与性质研究,利用包括粉末衍射、透射电镜、固态核磁共振谱在内的多种互补性手段研究材料的晶体结构和缺陷结构,在原子级层次上理解结构对电性质的作用机理。以第一作者或者通讯作者身份在材料与化学领域国际著名刊物上发表学术论文40余篇。

1869年的俄国,科学家门捷列夫提出了一张神奇的表——“元素周期表”,这张表把一些看似互不相关的元素统一起来,组成一个完整的自然体系,揭示了物质世界的秘密,它的发明,使人类重要的基础学科——化学进一步走近世人的视野。这里也有一位从江西走出来的农家子弟“痴迷”在化学研究的世界里,辛勤探索,奋力跋涉在科研报国的大道上。

邂逅固体化学,一路勤奋探索

地处井冈山东麓的江西省泰和县,自东汉末年以“地产嘉禾,和气所生”而得名,是庐陵文化的发祥地之一,历来文风鼎盛。1978年,匡小军出生在泰和县的一个普通农村家庭。虽然家庭经济条件艰苦,但匡小军在百般艰难中始终坚持向学。

1995年,17岁的匡小军高考以优异的成绩考取了南昌大学化学系,高考成绩为当年南昌大学新生的第二名,获得江西省人民政府新生专项奖学金。

于是跟化学有了不解之缘。“化学是基础学科之一,属于冷门专业。”多年来的学习和实践探索却让匡小军从冷门专业找到了适合自己发展的学术道路。

1999年7月匡小军从南昌大学化学系毕业后,又考入了北京大学化学与分子工程学院攻读研究生。在北京大学浓厚的学术氛围和勇于探索科学真理精神的熏陶下,2001年匡小军在导师荆西平教授的引导下开始硕博连读,拜读于固体化学家林建华教授门下,走进了固体化学研究领域。

1999年9月至2004年6月,在导师的悉心指导下,勤奋的匡小军从最基本的固体相图研究工作入手,针对钛酸盐基微波介质陶瓷中的缺陷对介电损耗的影响机理开展系统的研究工作,同时学习X-射线和中子粉末衍射方法对无机氧化物进行晶体结构解析。

2002年,匡小军成功利用粉末衍射数据将一个新的12层六方钙钛矿结构解析出来,以第一作者的身份将该研究结果发表在美国化学会旗下的Chemistry of Materials期刊上。

机会只会眷顾给有准备的人。当时正是这一项有分量的论文使他于2004年顺利获得无机化学专业博士学位,同时也让他得到了英国利物浦大学化学系 Matthew J. Rosseinsky 教授提供的博士后职位。这为匡小军进一步从事固体化学研究打下了良好基础。

六年国外钻研,学成科研报国

2004年8月,匡小军到英国利物浦大学化学系开始博士后研究。英国是世界上固体化学研究做得最好的国家之一,而利物浦大学化学学科在英国大学化学专业排名第一。匡小军潜心投入科研工作,合作导师Matthew J. Rosseinsky 教授是英国皇家学会院士,也是英国新一代中最具有实力的材料化学家,对科研工作质量有着很高要求。在利物浦大学的四年,匡小军对新型六方钙钛矿氧化物介质材料开展研究,并在陆续发表论文,但Rosseinsky教授告诉他:“我们需要做一些更有创新性的工作,发表更有影响力的论文。”

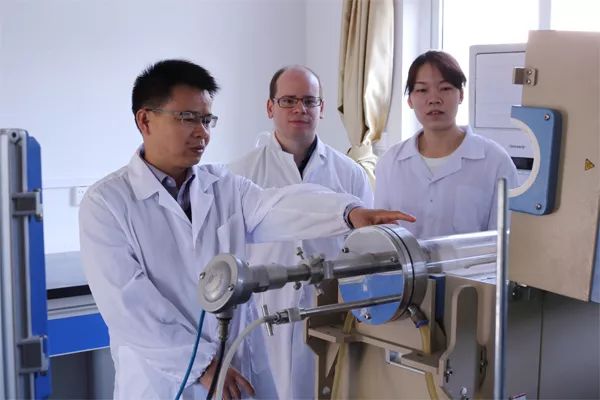

▲匡小军教授、Alberto Jose Fernandez Carrion(右2)博士和杨小燕博士生(右1)

偶然的一次机会,匡小军在阅读相图文献的时候看到了德国马普所在镓酸盐黄长石材料氧离子导体的研究工作,并敏锐地感觉到他们对材料结构以及氧空位导电机制的研究结果存在问题。于是匡小军和Rosseinsky 教授讨论并提出要重复他们的工作并开展精细的结构分析和氧离子导电机理研究工作,这得到了Rosseinsky教授的肯定。

功夫不负有心人。匡小军克服了材料制备不纯的困难,开展了更为细致的氧离子导电表征,做了高温变温中子衍射,研究结果印证了他之前的观点,黄长石镓酸盐材料是一个间隙氧缺陷导电材料。

当时,匡小军从中子衍射数据中获得了间隙氧的位置,找到了黄长石材料的间隙氧导电确切的证据。之后匡小军沿着缺陷结构的思路,提出了分离本体和缺陷结构的结构精修创新策略,利用中子粉末衍射数据在原子级尺寸上阐述了间隙氧离子缺陷在黄长石结构中稳定与迁移机理。该工作开辟了氧离子导体设计与合成的四面体结构化学新途径。2008年该成果在材料领域顶级刊物英国自然子刊Nature Materials 期刊上发表。

2008年,匡小军离开利物浦大学前往位于英格兰东北部的杜伦大学化学系开始第二个博士后研究工作。杜伦大学是英国继牛津大学和剑桥大学之后第三个实行学院制的名牌老校,合作导师Ivana R.Evans博士与John S. O.Evans教授的课题组更擅长复杂结构研究,这使匡小军有机会学到更多的结构分析方法和技术。短短两年时间,匡小军在氧离子导体结构与性质研究上取得了系列进展,其中有一项关于萤石型超结构的低温高氧离子导电的材料的研究成果于2012年发表在化学领域顶级刊物——《德国应用化学》上。

6年的国外学术研究让匡小军如痴如醉,多年来的科研工作使得匡小军从合作导师那里学到了更多的固体化学研究新方法和技术,以及更为重要的科研思路创新和团队合作精神。但匡小军却清醒地认识到,虽然国外的化学领域很广阔,但回国发展才是遵从内心的选择。“这几年,国家的发展对科研的投入非常大,我觉得回国对于个人发展的机会会更多。”匡小军说,一方面是对国家的眷恋,另一方面也是对自己发展和家庭的考虑,2010年7月,他选择了归国继续固体化学研究。

潜心学术研究,培养化学人才

2010年7月至2013年3月,匡小军作为中山大学“百人计划”海外引进人才,在中山大学化学与化学工程学院任副教授和硕士生导师。2013年年初,匡小军正式入职桂林理工大学。

在桂林理工大学,匡小军一边继续潜心无机材料与固体化学的学术研究,一边在大学的讲坛上,为培养更多的无机固体化学后备力量而努力。匡小军充分发挥自身在固体材料研究上的优势,主动承担了材料测试方法相关的课程教学,担任 “材料现代测试方法”院级公共课程的责任教授,还开设“粉末X-射线衍射”应用研究型课程,将无机固体材料领域最新的科研成果,尤其是与自己科研工作密切相关的无机光电磁功能材料的前沿研究进展与课程结合,让学生了解最新前沿进展,同时启发学生利用所学到的基础理论知识来理解最新的科研成果。

在教书育人上,平日温和的匡小军既严厉又有爱。“我对学生非常严格,如果他们做事不认真,我会严厉批评。但跟学生关系都很好,学生有什么需要帮助的,我都会一一进行指导。”匡小军说,他坚持以学生在校期间能得到系统的科学研究训练为教育理念,经常与学生讨论问题,引导学生去思考和理解所开展的科研工作的背景和目的,从逻辑思维、动手能力、口头表达与书面写作能力等多方位来培养和锻炼学生,帮助他们自觉成长为科研工作的先行者,而非仅是导师科研工作的助手。

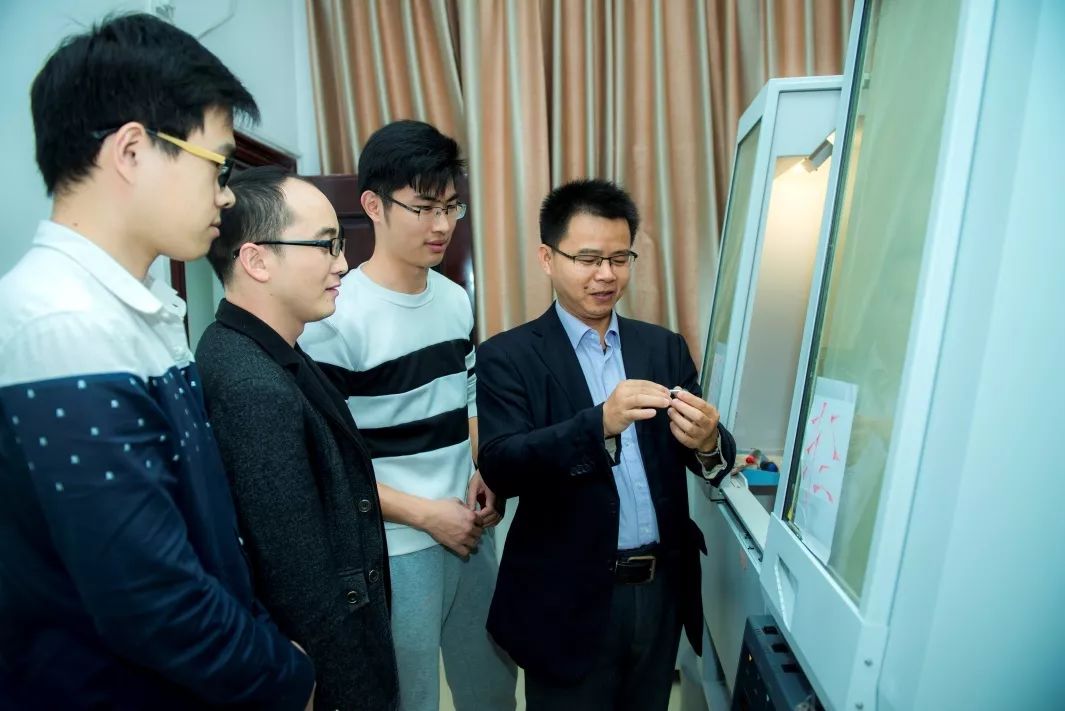

▲匡小军(右)指导研究生使用X-射线粉末衍射仪

日前,匡小军已培养了17名研究生,其中协助培养了一名博士生,3 名硕士生以第一作者身份在Chemistry of Materials上发表3篇学术论文,协助培养的1名硕士生获得广东省优秀硕士论文,3名硕士生获得校级优秀硕士论文;1名硕士生获得了国家留学基金委的资助到法国奥尔良大学和高温材料所攻读博士学位。

目前匡小军指导11名硕士生和1名博士生杨小燕,该博士生以共同第一作者身份在自然子刊上Nature Communications发表了1篇学术论文。匡小军所在的课题组所培养的研究生在固体材料的物相分析,粉末X-射线衍射结构分析、导电性质表征上具备一定理论知识和经验,为中山大学、武汉理工大学等国内名校在固体化学研究方向上输送了多名优秀的博士候选人。

一路砥砺奋进,学术结满硕果

“化学看起来很冷门专业,但它跟工业生产和居民生活息息相关。”匡小军说,比如我们研究的氧离子导体,可用于固态氧化物燃料电池中做电解质和电极材料,也可用在氧传感器,天然气的重整和合成气的生产,氧气分离等重要的工业催化技术中;而其中固态氧化物燃料电池作为新一代的高效环保能源技术有望应用于住宅小区、工业厂区实现发电和供暖,同时在汽车动力电源技术这一领域也有良好的应用前景。

在科学研究上,匡小军非常重视课题组研究方向的拓展,新研究方法的学习与应用,课题组与国内外研究小组的协作研究甚至课题组内部成员间的合作。2014年7-8月匡小军又以研究访问学者身份到英国Bath大学化学系M. Saiful Islam教授课题组学习分子动态模拟计算。正是这段时间的学习,其课题组具备了一定的离子迁移理论研究能力,这使得课题组实验和理论研究上的内部合作形成了常态化。2015年6-7月,他又以研究邀请访问教授身份来到了法国高温材料所进行访问,加强了与该实验室Mathieu Allix博士课题组的国际合作研究。

▲匡小军(右)与合作者合影:法国高温材料所Allix博士(中),中国科学院过程工程研究所李建强研究员(左)

在做氧离子迁移研究时,我们有时需要直接对氧在材料中的迁移给出直接证据,需要氧-18同位素进行痕量示踪分析。由于这个测量在全世界没有多少地方可以做,匡小军听说英国帝国理工Stephen Skinner教授科研组可以做氧18同位素的扩散测量,于是慕名前往,一共给英国送了几次样品做测量。可见匡小军对学术研究的严谨以及执着。

正是由于匡小军这种严谨的科学态度,他在化学领域取得了不少的学术成绩。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划” (2013年)、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”(2014年)、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选(2015年),先后获广西自然科学基金杰出青年科学基金(2014年)、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(2016年)。

如今,他将继续深入开展固体化学方向的基础研究,希望在获得国家自然科学基金优秀青年科学基金项目的基础上,能在西部欠发达地区形成一个无机材料与固体化学领域内的在国内及国际上具有影响力的研究团队,来支撑西部有色金属资源的开发利用及新材料产业的发展。

来源:科普中央厨房|北京科技报

图文:李晶 陈永杰

编辑:潘凌 陈美静

长按识别二维码,关注更多精彩

来源:gh_8e27a64ecae7 广西科协

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NTkxMjk5NA==&mid=2247486268&idx=4&sn=3d8fee89de65dbb3c6c67f5ea5709013&scene=0#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

第21金!吕小军打破奥运纪录夺冠

广西科协赴桂林理工大学交流科技人才培养工作

热烈恭贺学会常务理事单位桂林理工大学、中色桂林矿产地质研究院;学会理事单位北京高能时代、安徽工业大学项目获得广西科学技术奖!

【常务理事单位】桂林理工大学科技成果转化实现重大新突破

官方发布 | 关于 2020 年桂林理工大学“欣羽奖学金”拟推荐名单公示

前沿透视:固体化学的“设计合成”

省政协副主席席小军来运调研

官方发布 | 关于 2020 年桂林理工大学“盈趣科技奖学金”拟推荐名单公示

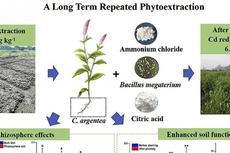

桂林理工大学刘杰课题组在镉污染农田植物修复方面取得新进展

桂林理工大学校长解庆林一行赴南京大学宜兴环保研究院访问交流