科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-09-23

地球上的生物多样性正面临前所未有的危机。自1970年以来,现生脊椎动物的丰富度大约下降了25%左右,大量物种濒临灭绝。如何阻止濒危物种灭绝已经成为全球最重要的科学问题之一。然而,科学研究能否促进受胁物种保护一直存在争论。

近日,我院范朋飞教授团队比较了2004年与2015年我国公开发布的两次物种红色名录162种陆生哺乳动物濒危等级的变化,并首次量化分析了科研强度对濒危等级变化的影响。该团队将科学研究分为三个不同层次。全球研究(global research)指和某个物种相关的所有英文和中文文献;地区尺度的研究(regional research)是指包含至少一名中国科研机构作者的文献;与保护相关的地区尺度的研究(conservation-related regional research)则指发表在生物多样性保护、环境科学和生态学等领域的包含至少一名中国机构作者的文献。

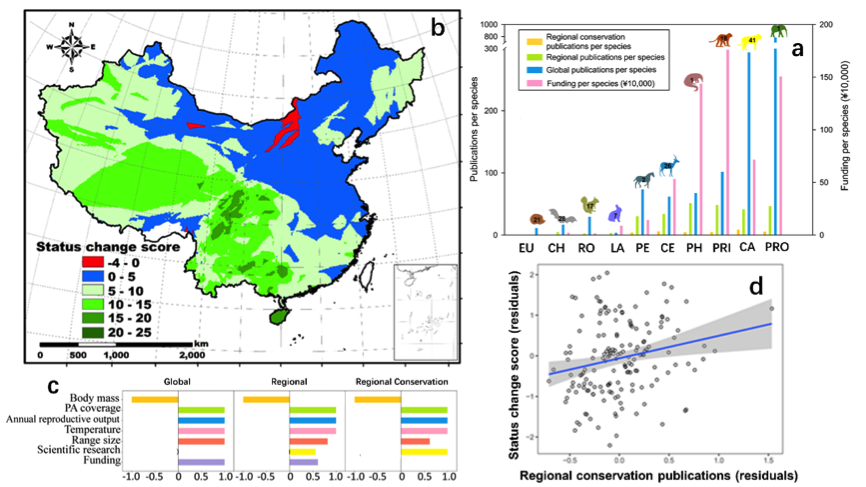

图1. a) 我国不同类群的陆生哺乳动物所得到的国家自然科学基金资助以及与之相关的科技论文数量。b) 我国不同地区受胁陆生哺乳动物濒危等级变化。c) 模型选择的结果,柱子长度表示该变量的重要值。d)保护相关的地区性科学研究论文数量与受胁陆生哺乳动物濒危等级变化之间的偏相关回归关系

研究结果显示建立保护区依然是受胁物种保护的最有效方式。全球范围的研究对我国受胁物种的保护并没有积极贡献,地区尺度,尤其是与保护相关的地区尺度的研究对我国受胁物种的保护具有积极的影响。造成这一现象的原因可能有以下几点。首先,不同物种的地理种群可能面临着完全不同的威胁。其次,有本国科学家参与的研究能更好地激发本国公众的保护热情,吸引更多关注。例如,2017年天行长臂猿的命名得到了《新闻联播》,新华社,人民日报等近300家媒体的报道。最后,本国科学家有更多机会参与保护政策的制定。例如,中国科学家对东北虎豹的研究直接促成了“东北虎豹国家公园”的诞生。因此我们呼吁本土科学家应该更多地参与受胁物种的研究与保护。

上述研究成果于近期在NationalScience Review (IF = 13.222) 在线发表。我院2013级本科生胡怡思和华中师范大学生命科学学院罗振华副教授为论文的共同第一作者,范朋飞教授为通讯作者。我院李添明教授,加拿大麦吉尔大学Colin A. Chapman教授,美国杜克大学Stuart L. Pimm教授,英国伦敦动物学会Samuel T. Turvey高级研究员,南非夸祖鲁-纳塔尔大学Michael J. Lawes教授,英国东安格里亚大学Carlos A. Peres教授参与了本项工作。研究工作得到了国家自然科学基金优秀青年基金、中组部“青年拔尖人才”支持计划、中山大学百人计划等项目的资助。

论文链接:https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwz090/5533240