科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-11-13

来源:宁夏护理学会

为贯彻落实《食品安全法》、《国民营养计划 (2017-2030年)》和健康中国合理膳食行动,推广普及食品安全与营养知识,国家卫生健康委食品司组建了食品安全与营养健康科普宣传和风险交流专家组。本期选登专家组成员撰写的防范海产品引起的食源性疾病、预防毒蘑菇中毒、预防食源性甲醇中毒以及读懂食品标签中的食品安全和营养信息的科普文章。 随着生活质量的提高,海产品已经成为我们餐桌上必不可少的一道佳肴,人们在享受高营养价值的海产品时,也要注意防范它们可能引起的食源性疾病。一、海产品中引起食源性疾病的常见致病因子有哪些?海产品引起食源性疾病的常见原因主要是致病性细菌、病毒、生物毒素、化学污染物及其他致病因子的污染。副溶血弧菌等细菌海水是这种嗜盐菌最喜欢的藏身之地,常见于河口和近岸水域。所以,一不小心生活在这些区域的多种鱼类、虾、蟹、贝类就很容易「中招」,淡水鱼和其他动物性食品偶尔也会沾染上。另外,它还有一个重要属性—生命力顽强,可在抹布和砧板上存活 1 个月以上。当海产品处理不当(未经过充分清洗,或生熟食品交叉污染),或吃法不当(生吃或半生不熟等),它就会偷偷地潜入身体,引起腹痛、腹泻和呕吐等症状,有时也会出现发烧。贝类毒素、雪卡毒素等生物毒素贝类毒素(麻痹性、腹泻性、神经性和失忆性)和雪卡毒素是贝类和深海鱼体内自己产生的吗?并不是。这些毒素都是因它们摄食剧毒藻类而造成了这些大分子化学物在体内的蓄积。这些毒素性质稳定,加热、冷冻、腌制都很难将它们去除。盲目尝鲜、误食或处理不当,则会遭到它们重击,轻则出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状,重则呼吸麻痹而死亡。诺如病毒、甲肝病毒等病毒诺如病毒为杯状病毒,甲肝病毒为球状病毒。两种病毒均可通过污染的水源造成海产品污染。所以,常常因食用生或未煮熟的贝类(如生蚝和毛蚶)而引起暴发。由于病毒具有较强的传染性,它们俩一出手就能撂倒一大片,出现恶心、腹泻、呕吐、发热和头疼的症状。这两种病毒造成的食源性疾病多在冬春季节暴发,是我们这段时间防范的重点。农兽药残留、重金属污水排放以及养殖户滥用农兽药, 使近岸海域水质受到重金属和农兽药的严重污染,从而造成海产品污染;另外违规的海产品加工存贮方法,如干制过程中喷洒农药防腐防虫,也会造成农药的残留。摄入这些被污染的海产品,就会对健康造成急性或慢性损害。寄生虫寄生虫也可污染动物性海产品,最出名的是异尖线虫。生食含幼虫的海鱼(如三文鱼),活虫钻入人体组织后会出现恶心、腹痛、呕吐等症状。海产品腐败变质金枪鱼、秋刀鱼、沙丁鱼等青皮红肉的海鱼富含游离组氨酸,如果贮存环境温度偏高且时间过长,当鱼体肉不新鲜或变质, 可产生过量组胺,摄入后会引起中毒,出现过敏样症状。二、如何防范海产品引起的食源性疾病?了解了原因,掌握关键方法就可防范。01保持清洁饭前便后要洗手,洗净双手再下厨。制备食品的砧板刀具等器具要清洗消毒;海产品要充分清洗干净,特别是其内脏、头部等。02生熟分开生熟食物分开存储,刀砧容器要专用,避免加工和存放过程的交叉污染。03烧熟煮透海产食品彻底做熟很关键,做熟才能杀灭副溶血性弧菌等不耐高温致病菌和寄生虫(卵);生食海产品要适量,注意选择安全可靠的食品原料和餐馆,忌盲目尝鲜。04保持食物的安全温度海鲜类食物现买现吃是最好的方式。熟食和易腐食品要及时冷藏,保存海鲜类食品要预处理,如将鱼类鳃、内脏和鱼鳞去除,充分洗净、切块分装后冷冻。切记冰箱不是保险箱,要定时清洁,食物不要存放太久。05使用安全的水和原材料使用安全的水,选择新鲜卫生的食品,不要购买和食用来源不明及已经变质的海产品。忌在厨房内存放毒物及其容器,避免误用、误食。来源:健康中国、银川健康声明:我们尊重原创,也注重分享。本文著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢,但如有侵权烦请告知,我们会立即删除。

来源:gh_8253e1d05444 宁夏护理学会

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMjM0MjgxMw==&mid=2651867495&idx=3&sn=dee31d18bd9fff600ae5b8b974130be2

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

宁夏护理学会芦鸿雁喜获“中华护理学会杰出护理工作者”荣誉称号

【你有多美】“战疫”的50个瞬间,哪一个令你刻骨铭心

关注 | 宁夏护理学会赴湖南省护理学会考察交流

自治区领导莅临宁夏护理学会

【要闻】宁夏护理学会专家来湘考察交流

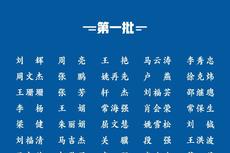

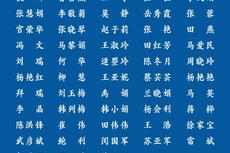

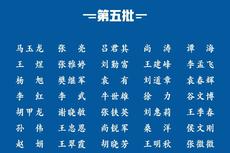

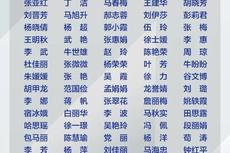

安国“宁”家!785位宁夏援鄂医务人员全名单

宁夏护理学会在世界睡眠日开展线上大型科普护理学术公益讲座

【宁夏援鄂医疗队名单】跨越2186公里:千里决胜 本固邦“宁”

宁夏护理学会推出“护理学术公益讲座”

宁夏护理学会祝全区护理工作者新年快乐!