科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-11-17

切断低压是指西风带中长波槽强烈发展所形成的具有闭合环流和冷中心的深厚低压系统。其出现有两种形式:一种是与阻塞高压相伴出现;另一种是西风槽被切断,不伴有阻塞高压,在切断低压北侧是平直的强西风带。这两种形式都是槽内冷空气被暖空气切断后与北方冷空气主体脱离而孤立,形成一个完整的被暧空气所包围的冷性大涡旋。切断低压在700百帕以上才有明显表现,在300 百帕上最清楚。地面天气图上往往是一个冷性高压与它对应。切断低压的云雨天气多在东南方。冬季带来严寒和阵雪,夏季能造成持续数天的雷阵雨天气。1

简介在槽不断向南加深时,高空冷槽与北方冷空气的联系会被暖空气切断,在槽的南边形成一个孤立的闭合冷性低压中心,叫切断低压。

特点①它主要在对流层中上层,在300层面天气图上表现最清楚。

②地面图上有一冷性高压与它对应。

切断低压是温压场结构比较对称的冷性低压系统。

切断低压是西风带长波槽不断加深、南伸,直至槽南端冷空气被暖空气包围并与北方冷空气主体脱离而形成的闭合低压。它常常和阻塞高压相伴生成,并位于阻塞高压的东南或西南侧,与阻塞高压共同构成了大气环流中阻塞形势。

切断低压形成后,能维持2—3天或更长时间。

切断低压大多发生在冷暖空气都比较活跃的季节和地区,以春秋两季较多,北美、西欧地区较多,北太平洋、北大西洋以及亚洲大陆上空也有形成。我国东北地区春末夏初出现的切断低压,称为东北冷涡。

切断低压内的天气因部位不同而有差异。切断低压前部(东和东南侧)因低层有冷暖空气交汇,常有锋面气旋波动发生,有云雨天气出现。后部(西侧)因不断有冷空气南下,常有冷锋和切变线生成,有阵性降水出现。

切断低压引起的平流层空气深入侵过程的分析研究背景当极区附近的高空槽向中纬度地区延伸得足够长时,对流层中上层冷槽与高纬冷空气的联系会被暖空气切断,形成孤立的闭合气旋性环流,称之为切断低压(cut-offlow,COL)。

COL的移动比较缓慢,可在局地维持数天,有些甚至可维持2~3周。对北半球COL进行气候统计时指出,典型COL演变过程大致可分为四个阶段:高空槽发展阶段、分离阶段、切断过程和最终阶段。统计结果显示,中国北部-西伯利亚、北太平洋东岸与欧洲南部-大西洋东岸是北半球COL的三大频发区,中国北部-西伯利亚COL位置比北太平洋东岸和欧洲南部-大西洋东岸COL偏北10~15个纬距,因其主要发生在中国东北地区,并在对流层中高层伴随冷中心,因此我国学者又称之为“东北冷涡”。COL形成之前,东亚大槽槽前和槽内不断向下游输送冷空气,使东北冷涡持续并得到加强。冷涡前北上的暖平流十分有利于高层扰动的维持,对流层中高层冷涡后冷平流的加强,有利于冷涡的加深发展。对流层高层高值位涡大气在高空急流的输送下向下移动,对冷涡加强发展起重要作用。

20世纪40年代,对北美西风带大尺度扰动的结构和形成机制进行了探讨,首次提出了冷涡“cutting-off”概念,指出冷涡的切断是槽南冷空气从槽北冷空气库分离出来的过程。从理论和个例分析中提出了COL的水平和垂直环流模型,在过COL中心的纬向剖面图上,冷涡东西两侧的经向风分布趋于对称。从角动量守恒、涡度和能量守恒推导出冷涡三维结构,并给出冷涡轴对称的垂直剖面图,指出漏斗状对流层顶以上为暖心结构,以下为冷心结构。中纬度COL内部空气通常来自极区的高位涡库区,因此,在跨越中纬度对流层顶的等熵面上(~330K),成熟阶段的COL是独立的闭合高位涡区。在等位温面上,COL系统内对流层顶比周围低2~3km,形成了平流层空气的“垂挂”结构。干侵入是冷涡发展过程中的典型特征。冷涡的近地层锋前有上升运动,易诱发深对流,而对流层云的潜热释放对冷中心的减弱起了重要的作用。国内对COL的结构在观测、理论及个例模拟方面做了较为详尽的研究,但研究多集中在对流层,下平流层区域COL的结构研究并不多。

COL形成初期高空急流附近的湍流过程易引起平流层、对流层空气发生混合,对流层顶折叠过程可以输送平流层空气到对流层。COL演变过程中的分离阶段的双曲点(鞍点)流场的快速拉伸与折叠形变导致空气细丝状结构形成和大气成分梯度变大,进而引起平流层、对流层物质大尺度准等熵混合。通过飞机观测发现对流层上部成熟的COL内部气体浓度兼具有对流层和平流层示踪气体的性质,表明平流层与对流层空气发生混合。对此,给出解释是,积雨云云砧穿越对流层顶并与平流层臭氧富集的空气发生混合回到上对流层,然后对流层顶在更高高度上重建。COL发展的最终阶段,对流云引起对流层顶抬升及急流附近小尺度湍流混合过程,从而使得平流层空气向对流层输送。COL消亡过程中,通过低压底部的对流侵蚀过程以及COL外围的细丝状结构引起平流层-对流层交换。

臭氧作为示踪气体,常被用于平流层-对流层交换的研究。与COL相伴随的对流层顶折叠可引起平流层臭氧向对流层的输送,而且平流层入侵过程也可引起对流层臭氧浓度增加及近地面臭氧浓度升高。臭氧是对流层中一种有效的温室气体,由于其对太阳短波辐射和地球长波辐射的调制而产生对于天气、气候重大的辐射强迫。热带外地区平流层向对流层输送的臭氧是对流层臭氧的重要来源,中纬度COL对此起重要作用。由COL引起的输送过程的时间尺度约为几天,而在对流层中,臭氧的光化学寿命约为22d,因此由平流层向对流层输送的臭氧可以引起中纬度中低对流层臭氧浓度明显的扰动。中国北部-西伯利亚是北半球COL的三大频发区之一,因此,此区域的COL对平流层-对流层交换起到非常重要作用。前人对COL引起的平流层-对流层交换过程及交换机制做了详尽研究,并且应用轨迹模式对气块输送路径做了初步研究,但研究多限于二维路径,对交换过程中平流层气块输送到对流层的三维路径研究较少,对COL及其周围空气块源地也没有做详尽研究。因此研究利用AIRS观测资料及臭氧探空资料,借助拉格朗日轨迹模式,对发生于2010年6月19~23日的COL引起的平流层深入侵过程和路径进行分析,并对COL影响区域内的高臭氧浓度空气块源区做了初步模拟。2

数据和方法介绍臭氧探空资料由大气臭氧探空仪(GPSO3)于2010年6月,在长春(43.54°N,125.14°E)地区进行观测实验获得。GPSO3由中国科学院大气物理研究所研制。卫星臭氧数据来自AIRS红外探测器。AIRS搭载在太阳同步卫星Aqua上,有2378个通道的跨轨道红外探测仪,可提供地球上每个地区一日两次(白天/夜间)的大气成分和温度数据。研究使用数据AIRS-Level2V5.AIRS臭氧数据同北京(39.8°N,116.47°E)GPSO3臭氧探空数据相比,在热带外下平流层上对流层区域有较好的一致性。在夏秋季,AIRS臭氧数据在上对流层区域(150~400hPa)为负偏差,约为-2%~-30%,而在下平流层区域(50~150hPa)为正偏差,最大正偏差在70~100hPa,为19%。

研究结论应用ERA-Interim再分析资料、AIRS臭氧资料及GPSO3臭氧探空 资料对东亚夏季一次典型COL演变过程中的动力、热力及化学结构进行了研究。并应用拉格朗日前向轨迹模式对COL影响下的平流层空气深入侵过程和路径做分析。最后,还应用后向轨迹模式对成熟阶段COL内部及其周围空气块源地做了初步分析,选取300hPa及500hPa等压面上特定的空气块为研究目标,模拟其三维空间后向轨迹。总结可得如下结论:

资料对东亚夏季一次典型COL演变过程中的动力、热力及化学结构进行了研究。并应用拉格朗日前向轨迹模式对COL影响下的平流层空气深入侵过程和路径做分析。最后,还应用后向轨迹模式对成熟阶段COL内部及其周围空气块源地做了初步分析,选取300hPa及500hPa等压面上特定的空气块为研究目标,模拟其三维空间后向轨迹。总结可得如下结论:

(1)高空槽发展阶段:高空槽发展为高位涡、高臭氧浓度区域,槽区动力学对流层顶高度较低。槽后偏北风急流引起极区下平流层空气块侵入到中纬度对流层中低层。

(2)分离阶段:有一个高位涡、高臭氧浓度中心从极区脱离出来。过切断低压中心的温度垂直递减率剖面图上,300hPa以下为一深厚冷中心,以上为暖中心。在上对流层下平流层区域,切断低压系统内对流层顶比周围低2~3km,形成了平流层空气的“垂挂”结构,并在切断低压上空出现了热力学第二对流层顶。

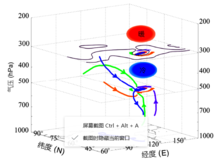

(3)成熟阶段:出现孤立闭合椭圆形涡旋系统并有高位涡、高臭氧浓度中心配合。漏斗状对流层顶的出现使平流层高臭氧浓度空气下侵。COL独特环流结构使极区下平流层的空气块入侵到中纬度COL内部,并在COL内部“旋转式”侵入对流层中低层(图1蓝色宽实线,箭头指示气块运动方向)。COL内部空气块主要有两个源地,一个是中西伯利亚北部副极地涡旋,一个是90°E以西,50°N附近的温带急流轴左侧气旋性风速切变区。COL底部气块主要来自温带急流轴右侧反气旋性风速切变区(图1橙色宽实线),COL前、后部气块主要来自COL南侧低层暖区(图1紫色、绿色宽实线)。

(4)减弱阶段:对流层顶发生变形折叠,热力学对流层顶断裂并与动力学对流层顶发生分离,对流层顶折叠下来的舌状部分伸展到对流层中层。TRAJ3D模式模拟计算误差来源有两个:一是模式本身误差,二是模式输入场的气象资料时空分辨率不够而产生的时间、空间插值误差。模式本身不包含辐射、湍流及分子扩散等物理过程,研究平流层、对流层大气之间的不可逆混合对于大气化学成分的影响是不够的。但时间分辨率6h、空间分辨率0。75度的再分析资料基本上能够满足天气尺度的平流层-对流层交换。3

本词条内容贡献者为:

胡芳碧 - 副教授 - 西南大学