科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-11-17

内温动物是指通过自身体内氧化代谢产热来调节体温的动物,是脊椎动物在进化过程中出现的最重要特征之一,对内温动物进化的研究处在进化生物学、 生态学和生理学三门学科的交叉领域。无论是在细胞水平上 , 还是从古生物学角度皆有相当的研究报道 。1

概念的由来最初,人们根据动物体温的高低把动物分成两种类型:温血动物 (warm-blooded animals)和冷血动物 (cold-blooded animals)。前者包括兽类和鸟类,后者包括鸟兽以外的其他动物。后来,人们根据体温的稳定程度又把动物分为恒温动物(homeotherms)和变温动物 (poikilotherms)。其中又把恒温动物中具冬眠习性的种类特称之为异温动物,如刺猬、旱獭、黄鼠等。再以后,人们发现一些变温动物也具有保持恒定体温的可能性,于是提出外温动物 (ec-totherms)和内温动物 (endotherms)。前者机体的热传导率较高,代谢水平低,决定其体温的热主要从外界环境获得;相反,后者热传导低,代谢水平高,决定其体温的热来源于自身的代谢产热,并将这种特性成为内温性。2

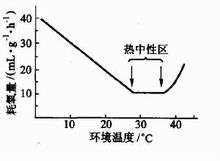

内温动物的特点哺乳动物和鸟类哺乳动物和鸟类的内温性是独特的。在静止时其代谢产热基本上来自内脏器官,从广义上说还包括脑,而不是肌肉。维持恒定体温的方式主要有二:一是降低热传导率(如兽类与鸟类分别利用其毛皮和羽毛的良好隔热性), 同时在某些情况下还利用大量贮存的皮下脂肪(爬行动物与此不同, 在身体内部贮存脂肪);二是保持代谢产热与环境中散热平衡。随着低温下散热的增加,耗氧量增加;在一定的温度范围内(即热中性温度区),代谢产热最低, 且恒定不变。2

这两类动物对低温的反应是增加产热。鸟类主要是通过颤抖性产热,特别是通过拮抗肌的收缩来完成。大多数哺乳动物在急性低温中也进行颤抖产热;而在长期冷环境下,许多哺乳动物,特别是小哺乳动物主要依赖于非颤抖性产热。NST 涉及到激素和褐色脂肪组织。其中激素包括甲状腺素和肾上腺髓质激素,它们具有刺激产热的作用, 效应时间长;而BAT则是即时性发生的,可短暂增加产热。

其他动物除鸟兽外, 其他许多动物也具有内温性。这些动物包括爬行类 (如孵卵的蟒、大型海龟、恐龙)、鲭科鱼(如金枪鱼和长嘴鱼)、鼠鲨和昆虫。其中蟒 、 海龟 、 鲭科鱼和鲨的内温性基本上依赖于肌源性产热和相对较大的个体;昆虫的内温性也是肌源性的,但个体小,因而还需高效的隔热性。这类动物肌肉运动停止,体温则降至环境水平,此时所维持的代谢率与亲缘关系较近且无内温性的物种无任何差别。

蟒 (Python molurus bivattatus)在孵卵时通过间歇性的强有力的轴肌收缩进行产热 , 使其体温高出环境温度 7 °C之多, 以维持孵化所需的温度。尾环巨蜥 的代谢产热已成为决定其体温的重要因素。生活于热带的科摩多巨蜥的表面积与体积比相对较小 , 因而夜间的散热率较低, 也达到拟恒温状态。鲭科鱼的内温主要是通过高速的运动水平和发育良好的逆流热交换系统, 即奇异网来实现的;有些种类则利用高度特化的产热细胞来提高中心神经系统的温度。无论如何, 这类动物缺少恒定的产热骨骼肌,不能充分地维持较高的体温。其内温性与鸟兽是无法相比的。

内温动物起源鸟类和哺乳动物的内温性是各自独立进化的,但二者却具有共同的特点:静止时的代谢主要由内脏和脑完成,骨骼肌并没有参与。只有较高的代谢率、有效的隔热性或足够大的个体,才能保证其体温维持在环境温度之上。在一定的温度范围内,内温动物的代谢水平是在基础水平上的,这个温度范围称为热中性区,在超过或者低于热中性区温度范围上;内温动物都会提高消耗能量的速率来维持恒定的体温。内温动物是由脑控制其产热速率的,这使它们的体温通常保持在35~40℃,因此趋向于像环境中散热。

本词条内容贡献者为:

赵阳国 - 副教授 - 中国海洋大学