科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2021-01-27

来源:中科院之声

近日,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室研究员江凌团队,与复旦大学教授周鸣飞团队合作,利用自主研制的基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验装置,在中性钛羰基化合物中发现了碳-碳偶联反应,突破了人们对激光溅射只能制备同质金属羰基化合物的认知,从全新的角度诠释了金属对一氧化碳的插入反应机制。

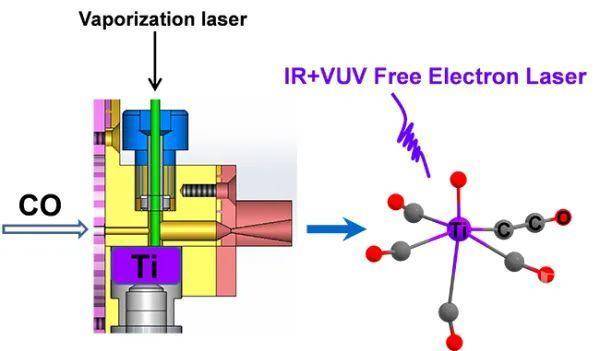

金属羰基化合物在费托反应和醇合成等能源催化过程中起重要作用。激光溅射是制备金属羰基化合物的最有效方法之一,科学家们利用该方法得到的产物通常是同质金属羰基化合物M(CO)n。离子型金属羰基化合物比较容易制备和质量选择,研究广泛。然而,中性金属羰基化合物由于缺乏电荷,难于探测和质量选择,实验研究非常困难。为实现对中性金属羰基化合物的精准探测和结构解析,江凌团队近年来在相关实验技术发展研究上取得进展,自主研制了高通量的激光溅射团簇源,建立了基于大连相干光源的红外+极紫外(IR+VUV)双共振中性金属团簇红外光谱实验方法(Review of Scientific Instruments,2020),实现了金属化合物的高灵敏探测及结构表征研究,对诠释催化反应机制具有重要作用。

近日,江凌与周鸣飞团队利用自主研制的IR+VUV中性金属团簇红外光谱实验装置,研究了中性金属钛与一氧化碳的反应机理。研究表明,所测产物均含有新颖的OTi(CCO)(CO)n-2结构。该研究发现了碳-碳偶联的CCO基元,揭示了CO活化的新机制,突破了人们对激光溅射只能制备同质金属羰基化合物的认知,为研究单金属中心插入CO的微观机理提供了新思路,对CO活化和转化等基础和应用研究具有重要意义。

由于大连相干光源的波长范围涵盖了大多数中性分子和团簇的第一电离势,因此,基于大连相干光源的IR+VUV中性金属团簇红外光谱实验方法,为开展各类中性金属与能源分子(如CO、CO2、H2O、NH3、CH4、C3H8等)的反应机制、催化反应中间体和自由基的探测等科学研究开启了一扇窗户。

相关成果发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会“动态化学前沿研究”科学中心项目、“团簇构造、功能及多级演化”重大研究计划重点支持项目、中科院战略性先导科技专项(B类)“能源化学转化的本质与调控”、大连化物所大连相干光源专项基金等的资助。

大连化物所利用大连光源在中性金属羰基化合物中发现碳-碳偶联反应

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzIyNDI1Mw==&mid=2651787084&idx=3&sn=84075ee12a02acce10de5087f32cba24

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

燕红教授课题组:无金属巢式碳硼烷与芳香氮杂环的氧化偶联反应

蒽光二聚体衍生的手性单膦配体实现钯催化的去对称化的分子间碳氮偶联反应

【核能科普】慢化剂是用来慢化核反应的吗?

大连化物所等利用大连光源在中性金属羰基化合物中发现碳-碳偶联反应

复杂碳硼烷分子的高效合成:串联脱氢偶联反应

大人篇|这才是“藿香正气水”的正确喝法!

碳碳键构建的新方法:醛酮经由腙的交叉偶联

如果医生给你的孩子开这些药,请主动说不!

这些药别再给你家孩子吃了!看哭很多人...

大连化物所利用大连光源在中性金属羰基化合物中发现碳—碳偶联反应