科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2021-02-02

来源:两江科技评论

导读

超构表面是一类二维的人工微结构材料,能够实现纳米级的光场调控,已成功应用在成像、显示、通讯等领域。近日,南京大学物理学院王漱明副教授,王振林教授、祝世宁院士团队与中科院西安光机所严绍辉研究员、姚保利研究员团队合作,设计了一种光子自旋相关的超构表面,成功实现了任意阶数的双贝塞尔光束的产生,观察并研究了在改变入射偏振态的过程中,由于高数值孔径造成伴随而来的自旋-轨道角动量转换而引起的新的物理现象,并且构建了一套估算光场的理论模型。

研究背景

贝塞尔光束作为最常见的非衍射光束,具有许多引人注目的特性,也因此被应用在天文光子学(Nat. Commun. 7, 10747, 2016),光片显微镜(Nat. Methods 8, 417, 2011),超分辨率成像(Nat. Photonics 9, 1083,2014)和光学微操控等领域(Nat. Photonics 5, 531, 2011)。由于传统体材料和系统过于庞大和复杂,人们也着手于在超构表面等二维光子器件上产生贝塞尔光束。传统基于几何相位或者传播相位的单一功能的贝塞尔光束发生器不具有可调性,不适用于多功能的集成化的微纳光学器件。此外,具有高数值的贝塞尔光束的研究与紧密聚焦效应有关,涉及到了自旋轨道相互作用。先前的工作已经证明了通过J-Plate可以将自旋角动量(SAM)的本征态转换为任意阶数的轨道角动量(Science 358, 896, 2017)。然而,这种J-plate的输出光是平行光,并没有纵向分量的影响,也因此忽视了很多由纵向分量导致的新应用。

创新研究

在上述的研究基础上,本研究组结合了几何相位和共振相位两种模式,提出了一种允许通过正交偏振的切换,在同一超构表面上高效产生两种任意阶数或任意数值孔径的贝塞尔光束的方法,观察并研究了在改变入射偏振态的过程中,由于高数值孔径导致的紧聚焦效应,其伴随而来的自旋-轨道角动量转换会引入纵向的角动量分量,从而导致光斑对称性破缺的现象,另外,基于菲涅尔衍射积分,构建了一套估算光场的理论物理模型。最后,通过入射线性偏振光,他们还实现了单层超构表面上双分裂贝塞尔光束的产生。此研究结果揭示了在紧聚焦情况下的任意自旋-轨道转换的物理规律,并寄希望这种方法可用于切换式的光学显微成像和多粒子的光学微操纵领域。

图文速览

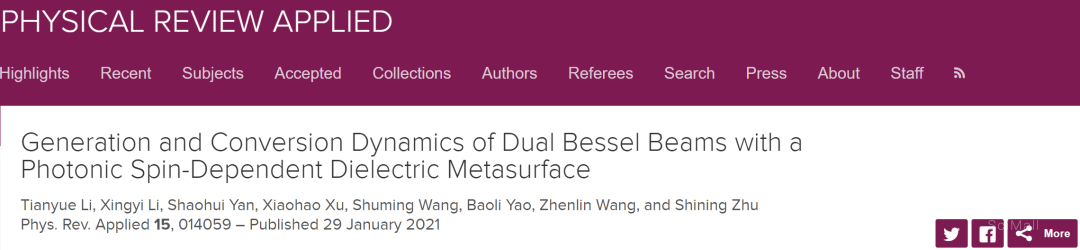

图1. 具有独立阶数的贝塞尔光束的理论计算和仿真结果。(a),(b)模拟的纵向强度分布(a1),(b1),计算的(a2),(b2)和模拟的(a3),(b3)横向强度分布,斯托克斯参数S3(a4)和归一化强度(第一种情况)的效率(a5),(b5)分别为61.53%和61.40%。(c),(d)模拟的纵向强度分布(c1),(d1),计算的(c2),(d2)和模拟的(c3),(d3)的横向图案强度,斯托克斯参数S3(c4),(d4)和归一化强度(第二种情况)分布图(c5),(d5)的效率分别为60.02%和57.84%。(e),(f) 高阶庞加莱球路径上不同入射偏振下的横向模式。

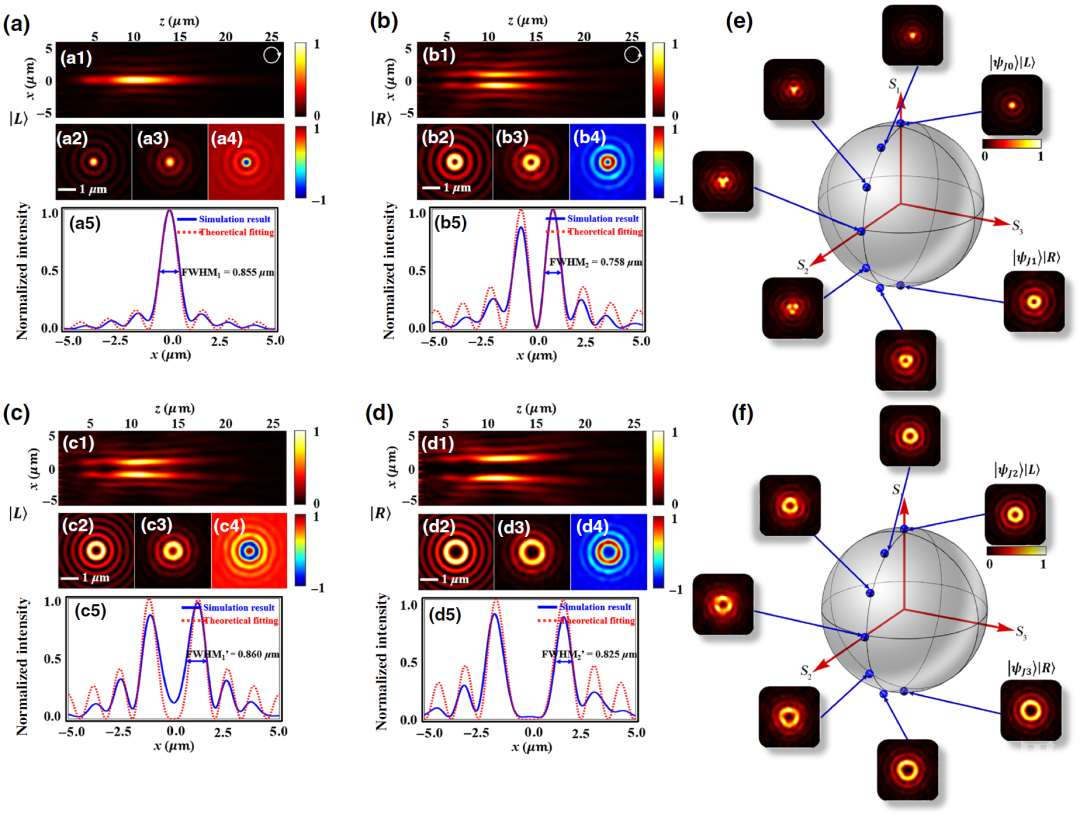

图2. 具有不同数值孔径的贝塞尔光束的理论计算和仿真结果。(a),(b)模拟的纵向强度分布(a1),(b1),计算的(a2),(b2)和模拟的(a3),(b3)横向强度分布,斯托克斯参数S3(a4),(b4),以及第三种情况的标准化强度曲线(a5),(b5),效率分别为66.58%和64.36%。(c),(d)纵向强度分布(c1),(d1),计算的(c2),(d2)和模拟的(c3),(d3)横向强度分布,斯托克斯参数S3(c4),(d4), 第四种情况的标准化强度分布(c5),(d5),效率分别为64.82%和57.04%。(e),(f)在标准平面波庞加莱球面路径上不同入射偏振的横向模式。

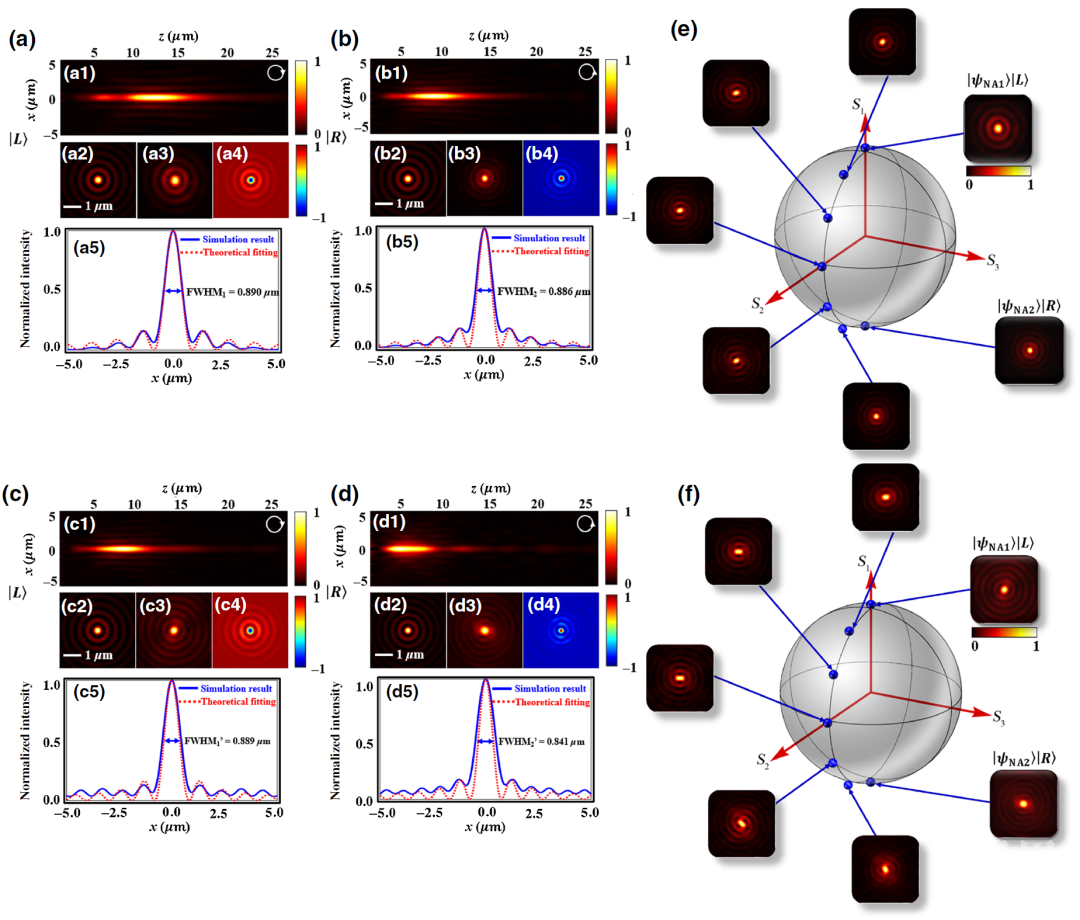

图3. 具有LCP,LP和RCP入射的任意阶数和独立数值孔径的贝塞尔光束纵向分量的理论计算(左)和模拟结果(右)。(1a)情况1的阶数n1 = 0,n2 = 1。(1b)情况2的阶数n1’= 0,n2’= 1。(2a)情况3的NA1 = 0.4,NA2 = 0.6。(2b)情况4的NA1'= 0.6,NA2'= 0.8。

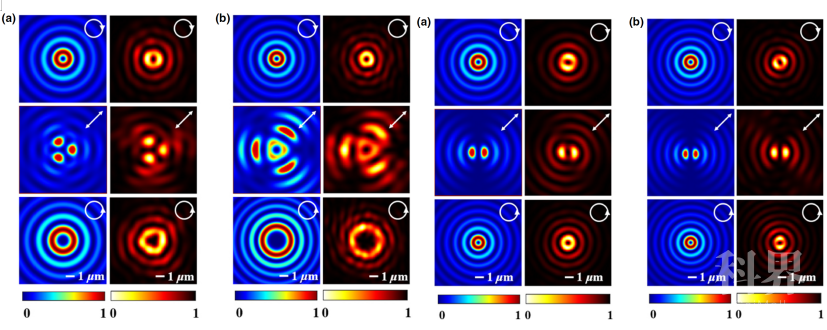

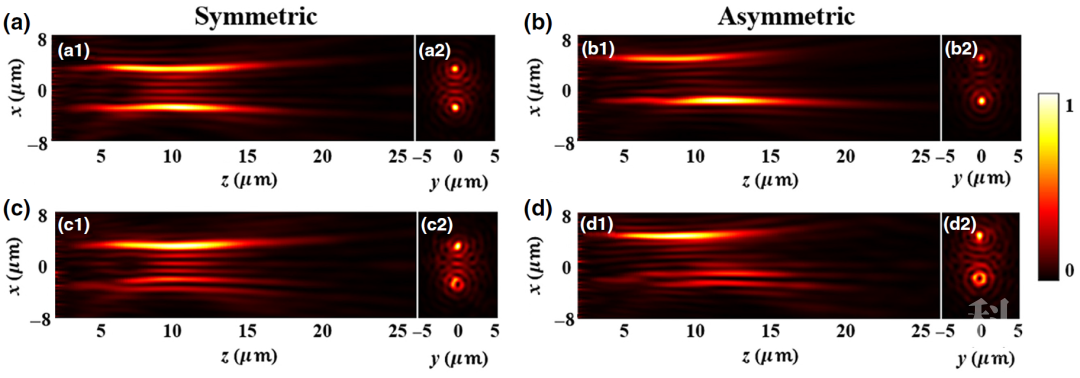

图4. 双贝塞尔光束的纵向和横向强度分布。(a),(b)具有对称(a1),(a2)和不对称分裂(b1),(b2)的相同阶数(n1 = n2 = 0)。(c),(d)具有对称(c1),(c2)和非对称分裂(d1),(d2)的不同阶数(n1 = 0,n2 = 1)。

总 结

该工作以“Generation and Conversion Dynamics of Dual Bessel Beams with a Photonic Spin-Dependent Dielectric Metasurface”为题发表在权威物理学期刊《Physical Review Applied》上。南京大学物理学院硕士研究生李添悦为文章第一作者,西安光机所博士生李星仪、研究员严绍辉和暨南大学纳米光子学研究院助理教授徐孝浩对本文有重要贡献。南京大学王漱明副教授为论文的通讯作者,姚保利研究员、王振林教授、祝世宁院士对本工作深入指导。该项研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金的资助。此项研究工作得到南京大学固体微结构国家重点实验室、物理学院和人工微结构科学与技术协同创新中心支持。

来源:imeta-center 两江科技评论

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NDgwMjI0MQ==&mid=2247495403&idx=1&sn=4f18b57a318d87fb39aa6249e84b5ec9

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

纳米级LED克服“效率降低”难题,还能发射激光

创世纪:镜头革命!从超构表面到超构透镜

综述:基于超构表面的太赫兹波调控

光学超构表面中的复合相位调控

航天器测距达纳米级

航天器测距达纳米级

纳米级LED克服“效率降低”难题,还能发射激光

灵活调控红外光谱的相变超构表面

Advanced Materials:基于超构表面实现彩色 全息拟态伪装器件

浙江大学苏彬教授课题组:具有纳米级纵向空间分辨率的电化学发光自干涉光谱