科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2021-05-24

蜡烛中广泛使用的一种化合物为目前能源困局带来了新希望——储存大量能源,以便在需要时输送到电网中。

《科学》杂志当地时间5月21日发文称,美国能源部西北太平洋国家实验室(PNNL@DOE)证实,低成本的有机化合物芴酮,有望用于电网能源储存技术。原始芴酮并非是一种储能物质,但经过适当的化学处理后,成为了液流电池系统的强大助力。

开发电网级的能源存储系统具有重要的现实意义。例如,当电网因恶劣天气而关闭时,储能系统能够提升电网弹性,并将断电损害降至最低。此外,该系统还能用于存储风能和太阳能等可再生能源,以供无风或阴天时发电。“液流电池技术是能源部未来十年降低电网储能成本的关键。”DOE电力项目负责人Imre Gyuk说,“液流电池技术的发展日新月异,成本也在显著降低,但电网规模的储能系统的应用还需要进一步研究。”

对于电网级电池而言,找到合适的材料组合方式、创造恰当的能量储存“配方”,是人类驾驭可再生能源的重点。目前使用最广泛的电网级电池为锂离子电池,这类电池的定制性较差,并且存在安全隐患。氧化还原液流电池是锂离子电池的潜在替代品,然而它需要使用昂贵的钒,并且受市场价格波动影响较大。这些问题对建立电网级液流电池能源存储系统构成了障碍。

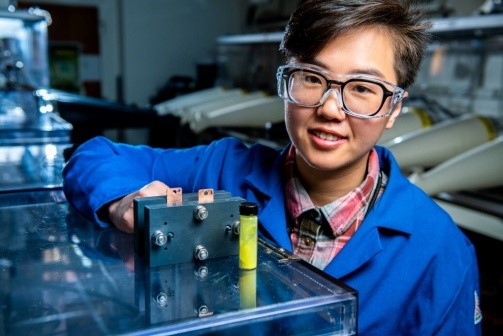

用有机分子替代钒,不仅获取难度更低,还更环保、成本更低。然而,有机分子系液流电池的性能还无法完全满足需求。例如它在性能消退速度和稳定性等方面还存在巨大缺陷。PNNL液流电池团队负责人Wei Wang说:“有机材料不像钒那样涉及开采过程。它在电网级能源存储技术方面极具吸引力。”在模拟真实环境的室内测试中,Wang等开发的芴酮电池连续运行了120天,经历了1111个完整的充放电周期,并且只损失了不足3%的能量容量。

PNNL团队新开发的液流电池的面积只有10平方厘米,输出能量大约为500毫瓦,这甚至不足以为一个手机摄像头供能。然而,这种微小结构蕴藏着巨大的潜力:它的能量密度是钒电池的两倍左右,并且成分便宜、稳定。

在实验过程中,研究人员Ruozhu Feng等通过一系列复杂的“分子工程”步骤,将芴酮转化为氧化还原可逆的水溶性化合物,并首次发现了芴酮进行可逆反应的能力与浓度有关。Wang说:“这是利用分子工程改造‘不可能材料’的典型范例。它开创了新的化学空间。”

科界原创

编译:雷鑫宇

审稿:西莫

责编:陈之涵

期刊来源:《科学》

期刊编号:0036-8075

原文链接:

https://techxplore.com/news/2021-05-compound-commonly-candles-grid-scale-energy.html

版权声明:本文由科界平台原创编译,中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。转载请注明来源科技工作者之家—科界App。

2-硝基芴酮

中科院能源所发现高能量锂电池中演化新机制

2,7-二羟基-9-芴酮

电网应公平无歧视提供电网互联服务!国家能源局印发《电网公平开放监管办法》

9-芴酮

青岛能源所开发高压电解液构筑高能量密度锂电池体系

中天OPGW 点亮高原云端上的电力天路

【优博聚焦】西南交通大学韩莹:独立型燃料电池直流微电网能量管理及其应用研究

给液流电池加点“料” 电池能量密度大幅提升

关于继电保护及励磁和直流系统等反事故措施研讨会论文征集的通知