科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-01-07

来源:科学通报

本文由西北大学华洪教授撰写,评述近期发表于Precambrian Research、Science Advances和Nature的系列研究成果。

《科学通报》“亮点述评”栏目简要介绍国内外重要刊物上发表的亮点研究成果,评介其创新点和对该领域研究的启示。欢迎投稿或推荐!

在生命的进化长河中,动物定向运动方式的出现具有里程碑意义,它不仅大大提高了动物的生存能力和活动范围,使动物对外界环境的反应更迅速、更准确,行动更敏捷,也在动物最后进军陆地的征程中起着决定性作用。

而与其相关的是两个极为重要的生命革新事件: 动物身体两侧对称体制的出现和身体的分节。

前者使动物的身体有了明显的背腹、前后和左右之分,神经系统和感觉器官也逐渐集中于身体前端,这些变化促进了动物头部化的产生,使得动物的运动方式从固着或仅能无定向的飘浮,向定向的爬行或游泳方式演化。

身体分节是许多无脊椎动物的重要特征之一。分节不仅增强了动物的运动机能,也是生理分工的开始。如体节再进一步分化,各体节的形态结构发生明显差别,身体不同部分的体节完成不同功能,内脏各器官也集中于一定体节中。这就从同律分节发展成异律分节,致使动物体向更高级发展,并逐渐分化出头、胸、腹。因此分节现象是动物发展的基础,在系统演化中有着重要意义。

对称、分节、运动……这些特征对大多数现代动物来说,已经成为“标配”。“寒武纪大爆发”中出现了大量的以三叶虫为代表的具分节的两侧对称动物,因此,寒武纪常被称为“三叶虫时代”。长期以来,大家推测在寒武纪之前的埃迪卡拉纪(中国称为“震旦纪”,6.3~5.4亿年前),它们应该有更加古老的祖先,但是一直没有找到可靠的化石证据。

这些两侧对称、身体分节的动物是何时出现的? 一直是古生物学家和演化生物学家关注的焦点。迄今为止发现的化石标本显示,在5.5亿年前的埃迪卡拉纪,这些特征才第一次同时“装配”在动物身体上。

埃迪卡拉生物群中少量的动物类群可能已然具有了运动能力,如Dickinsonia[1,2]、Kimberella[3,4]和Yorgia[5]等。同时与典型的埃迪卡拉生物群相伴生,遗迹化石已经大量出现并呈现相当的多样性(如白海生物群和石板滩生物群)。但值得指出的是,由于这些遗迹的主人都只是软躯体的“匆匆过客”,它们留下痕迹后就消失得无影无踪。因此,究竟是什么动物留下了这些遗迹,遗迹的主人究竟长什么样,成为了研究的一大难点。而大量连续并呈线型的遗迹化石似乎与那些具有一定活动能力的埃迪卡拉纪生物之间并无直接关系。

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所和美国弗吉尼亚工业大学的研究人员对三峡地区5.5亿年“石板滩生物群”遗迹化石进行了深入的研究,系列成果大大改写了早期两侧后生动物和分节动物的演化历史。

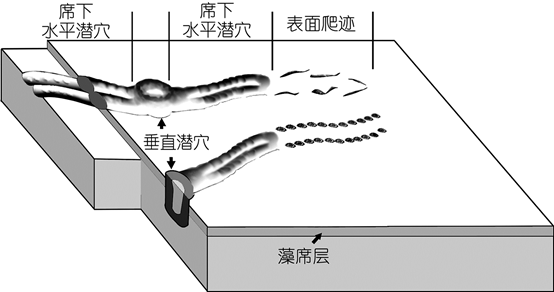

2013年该团队在《前寒武纪研究》(Precambrian Research)[6]上的研究成果,报道了一类两侧对称动物留下的3种形态复杂的遗迹化石:藻席层下的水平潜穴、沉积物表面的爬迹和垂直于岩层的潜穴(图1)。分别反映了不同的行为方式: 藻席层之下觅食、沉积物表面爬行以及暂时停息。在埃迪卡拉纪氧含量较低的环境中,藻席层不仅为生物提供了食物,也为生物生存提供了必需的氧供应。该研究表明,埃迪卡拉纪晚期后生动物已开始了新生态系统的开拓,动物同时已具有了真体腔并具备一定的三维定向穿凿能力。

图1 灯影组遗迹化石复原。修改自Chen等人[6]

2018年6月,团队科研人员再次撰文,在《科学进展》(Science Advances)[7]报道了地球上最古老的足迹化石,这些足印形成重复的“序列”或“簇”(图2)。通过研究发现,这些足迹所表现出来的特征,反映了造迹生物可以通过附肢支撑身体部分脱离沉积物表面。遗迹明显是由两侧对称的后生动物形成,而且这些后生动物具有成对的附肢。同时,这些足迹化石与潜穴相连,反映了造迹生物行为的复杂性。造迹生物时而钻入藻席层下进行取食和获取氧气(另有研究认为当时的海水可能是缺氧环境,而藻席的光合作用可以在局部产生氧气富集),时而钻出藻席层在沉积物表面爬行。证实了具有附肢的两侧对称后生动物在寒武纪之前的埃迪卡拉纪就已经出现,足迹化石所展现的行为特征表明,寒武纪大爆发之前动物的造迹行为已经具备相当高的复杂性[8]。

更为迷人的发现来自于2019年9月5日《自然》(Nature) 发表的“Death march of a segmented and trilobate bilaterian elucidates early animal evolution”[9]一文。文章报道了目前已知最早、也是唯一的身体分节、具有运动能力并可以形成连续遗迹的两侧对称动物——夷陵虫(Yilingia)。同时在数块保存精美的岩石标本层面上,长达数十厘米的夷陵虫长眠在行进途中。它和生命最后时刻留下的拖痕一起封存在岩石上成为最古老的记忆,并为揭示早期动物演化提供了最直接的证据。

图2 三峡地区埃迪卡拉纪灯影组足迹化石。由2组足迹和3条潜穴组成。照片由陈哲提供

夷陵虫总体呈链状,身体宽7~25 mm,体长76~608 mm,身体三分、两侧对称,不仅有体环,还有体节,分节数可超过50节。夷陵虫的归属,推测可能是环节动物或泛节肢动物(包括节肢动物、缓步动物、有爪动物)。

分子生物钟研究结果表明,动物门类的起源与分异时间明显早于各门类最早的化石记录,也就是演化发生在寒武纪大爆发之前。化石记录表明,超过半数的现生动物门类在寒武纪早期就已经出现,并形成了以后生动物为主导的海洋底栖生态系统。因此,动物门类的实际起源和分异时间应不会晚于寒武纪大爆发。根据分子演化钟预测: 在地球历史的成冰纪(距今8.5~6.3亿年前)或埃迪卡拉纪(距今6.35~5.41亿年前)时期,两侧对称动物和分节动物应该已经发生了分异[10,11]。如果这一预言是正确的,那就意味着在埃迪卡拉纪时期,就已经有两侧对称动物和分节动物出现了。

但事实上,在埃迪拉卡纪的地层中,科学家们往往只能找到生物活动留下来的各种遗迹,无法找到遗迹真正的主人。虽然一些保存完好的两侧对称动物遗迹的发现在某种意义上间接印证了这一预言,但是造迹生物的缺失却使这一假说一直无法得以证实。

5.5亿年前“石板滩生物群”中两侧对称动物的遗迹化石和实体化石同时出现(图3),这类动物临终遗迹(mortichnium)[12]的发现完美地证实了针对埃迪卡拉纪提出的预言,也将两侧对称和分节动物出现的时间提前了至少一千万年。石板滩动物群的系列发现证明,泛节肢动物或者它们的共同祖先在5.5亿年之前已经出现,并已显示初步的多样化,它们已具有两侧对称、分节、定向运动等特征。新发现还为探索埃迪卡拉生物群的一系列重要问题,包括取食方式、生态空间和底质竞争等,打开了一扇新窗口。

夷陵虫和它的“临终遗迹”复原图。由陈哲提供

参考文献

(下滑查看全部)

[1] Briggs D E G. Evolving Form and Function: Fossils and Development. New Haven, Connecticut: Yale Peabody Museum Publications, 2005. 43–66

[2] Evans S D, Gehling J G, Droser M L. Slime travelers: Early evidence of animal mobility and feeding in an organic mat world. Geobiology, 2019, https://doi.org/10.1111/gbi.12351

[3] Gehling J G, Runnegar B N, Droser M L. Scratch traces of large Ediacara bilaterian animals. J Paleontol, 2014, 88: 284-298

[4] Ivantsov A Y. Trace fossils of precambrian metazoans “Vendobionta” and “Mollusks”. Stratigr Geol Correl, 2013, 21: 252-264

[5] Ivantsov A Y. Feeding traces of Proarticulata—The Vendian metazoa. Paleontol J, 2011, 45: 237-248

[6] Chen Z, Zhou C, Meyer M, et al. Trace fossil evidence for Ediacaran bilaterian animals with complex behaviors. Precambrian Res, 2013, 224: 690-701

[7] Chen Z, Chen X, Zhou C, et al. Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages. Sci Adv, 2018, 4: eaao6691

来源:kexuetongbao 科学通报

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODgxMzc1Ng==&mid=2650447528&idx=1&sn=59a27e1891826ebe364448683036e8db&chksm=87b331fbb0c4b8ed5b883c2a5df8db5ca7cf68d6eeee113ddbc2d3cf35875b7203f3b3b505b6&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

三峡夷陵虫化石证明对称动物源自5.5亿年前

神奇生物改写袋鼠祖先起源史

【大师讲堂】诺奖得主Jack W. Szostak:揭开生物起源之谜

【大师讲堂】诺奖得主Jack W. Szostak:揭开生物起源之谜

【大师讲堂】诺奖得主Jack W. Szostak:揭开生物起源之谜

【大师讲堂】诺奖得主Jack W. Szostak:揭开生物起源之谜

今日科技话题:快速射电暴、三峡夷陵虫化石、量子现象、预测心脏病风险、新形式光波、约书亚树

今日科技话题:快速射电暴、三峡夷陵虫化石、量子现象、预测心脏病风险、新形式光波、约书亚树

【大师讲堂】诺奖得主Jack W. Szostak:揭开生物起源之谜

【大师讲堂】诺奖得主Jack W. Szostak:揭开生物起源之谜