科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2021-11-25

2016 年,中国科学院西双版纳热带植物园科考队员在缅甸刚下过雨的密林里行进。

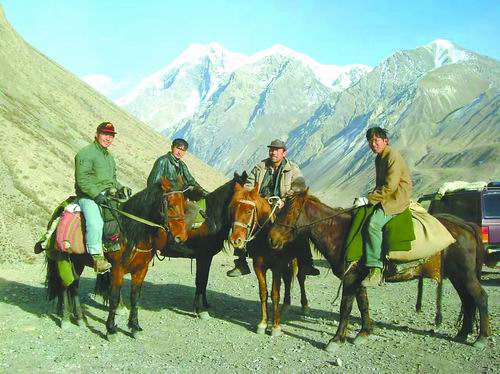

2005 年10~11 月,马鸣和科考团队在天山托木尔峰进行科学考察(右二为马鸣)。

2009 年8 月,沿着雅鲁藏布江徒步前行时,刘冰为队友们拍下的照片。

2019 年,王根绪团队在青藏高原测量结冰层上水分布。受访者供图

■本报记者 倪思洁 胡珉琦

11月22日,据云南哀牢山失联人员搜救联合指挥部通报,在云南哀牢山开展野外作业时失联的中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心4名工作人员,经全力搜救,已全部找到,不幸的是,他们均已遇难。

野外科考是很多科研项目获得第一手研究资料的重要手段。但同时,野外科考常常伴随着危险。野外科考可能面临哪些危险?如何更好地预防和应对这些危险?

《中国科学报》采访了4位有过野外科考经历的科学家,他们因科研的热情走进人迹罕至的森林、雪山、沙漠。尽管专业不同,但他们有一个共同的心声:“野外考察,容不得一丝大意。”

以下是他们对各自野外科考经历的讲述——

被蜱虫叮咬,与眼镜王蛇相遇

谭运洪(中国科学院西双版纳热带植物园综合保护中心副主任、植物多样性与保护研究组组长)

我是做植物多样性保护的,进行野外科考已经超过15年。2014年起开始深入到缅甸北部的热带雨林工作。2016年,版纳植物园正式成立中国科学院东南亚生物多样性研究中心,我跟随团队每年要去两次。现在我每年有超过一半的时间待在野外。

提到热带雨林,大家一定最先想到那里是动植物的天堂。但对科考队员来说,风险和研究资源的丰富程度是成正比的。

热带雨林的雨季比较长,缅甸更是全世界降雨量最高的地区之一。有时候,我们在林子里工作半个月,天天都在下雨。由于瞬间雨量非常大,山体滑坡、河水暴涨把路桥冲毁,都是很平常的事,我们年年都会碰到。

在雨林里,真正让我们觉得毛骨悚然的东西是蜱虫。它可能会携带森林脑炎病毒,这是致命的。这些年,我和队友被蜱虫叮咬的次数太多了,好在并没有出现过严重的症状。

但就在今年7月,我从藏南科考回到拉萨,突然开始发烧,全身发冷,倒下去就起不来。我隐隐觉得情况不妙,赶紧回到昆明进行治疗。这时候距离我发病已经过去了10天左右,身上开始出现皮疹现象。

在昆明,医生告诉我情况比较危急,血液检测的各项指标都不正常,怀疑我得了急性血液病。于是,我被转移到了感染科。

当时,有一位比较有经验的医生问我是否有被虫子叮咬过,而我也高度怀疑是蜱虫惹的祸。因此,他马上让我服用四环素和多西环素两种针对性的抗生素。但这两种药物只能吃一周,如果不见效,意味着情况非常严重,必须做全身检查和治疗。四天以后我终于退烧了,但药物治疗还是出现了比较严重的肝副作用。

我曾经的一位英国同事就没这么幸运了。由于蜱虫叮咬非常隐秘,前期没有特别的症状。她一时疏忽,错过了最佳的治疗时间,后来陷入昏迷,成了植物人,至今都没有苏醒过来。

除了蜱虫,在野外遇到蛇也是常有的事。雨林里有一些剧毒的蛇类,被咬上一口,如果超过两个小时无法接受治疗,就没有生还的可能。

大家熟知的一位来自美国加州科学院的两爬专家,在缅北葡萄地区科考时,不慎被毒蛇咬伤,可因为在林子深处,没有任何人能帮他,两小时后他陷入昏迷,最后客死他乡。

我自己也曾有一次和剧毒的眼镜王蛇相遇,它与我只有一步之遥。好在我非常警惕,没有向前迈出最后一步,否则大概已经……

如果我们是在国内科考,遇到紧急情况也许还有条件应对,但像在缅北的雨林地区,那里的村子一百年来几乎没什么发展,交通不便、没有医疗设施,一旦遇到来势汹汹的疾病,只能听天由命。

我们同事之间很少聊这些话题,家人也不是很清楚我们真正的工作环境。很多新来的队员,刚开始都不敢跟家人沟通,就怕家人知道了会不同意他们出野外。还有不少年轻的学生,起初抱着极大的热情和兴趣,但经历了几次野外工作之后,无法承受这样的工作压力和风险,做了别的选择。

我们做植物多样性保护,没法依靠红外相机这样的监测设备,全靠两条腿去丈量。这个专业要留住学生不容易,我们也非常理解。我自己也曾经面临其他的选择,能坚持下来是因为真的喜欢,要我放弃,我舍不得。

年轻的时候跟着老师不觉得有心理负担,现在自己带队,才感到责任重大。所以,我也非常希望,在需要承担较高风险的科考任务中,能得到专业的随队医生的支援,平常还可以定期进行一些医疗急救知识的培训。另外,能否提供一些可以覆盖国外科考风险的商业保险,也是值得关注的问题。

险些摔下悬崖,偶尔遇见尸体

马鸣(中国科学院新疆生态与地理研究所研究员)

有一年我在做雪豹调查的时候,一个人上了悬崖。因为我上去以后很累了,想停下来歇一会儿,就背靠着山、面朝着悬崖。没想到侧面突然刮过来一股特别大的风,我一下就站不住脚了,往前打了个趔趄。

悬崖有几十米高,摔下去肯定没命了。我哗地出了一身冷汗。说实在的,腿都打颤,整个人从心理到生理都撑不住了。之后我就格外小心,先休息了一下,让肌肉恢复恢复,缓了缓才下山。

我那时候已经快50岁了,可能也是有点大意,没想到自己会体力不支,也没想到那会儿刮过来那样一股邪风。在野外,很多问题的出现都是因为一开始大意了。所以,一点大意都不能有。

我们做雪豹调查大概有十来年的时间,都是去天山、阿尔泰山、昆仑山这些地方,海拔基本都在3000米左右。因为雪豹、秃鹫这些动物都生活在这种高海拔地区。我们想看它们更喜欢在什么地方走、去哪里捕食或者休息。就像福尔摩斯探案一样,去寻找蛛丝马迹,去发现它们的痕迹,包括脚印、尿迹、粪便、爪痕,等等。

为了多发现痕迹,团队里就会分工。大家都不在同一个地方:有的在河的两岸,有的在山脊、谷地,还有的在悬崖上或者悬崖下面……

找雪豹脚印往往是在雪后去找比较好。刚下过雪,地上留下的痕迹比较新鲜,如果时间久了,印子叠印子,你就不知道这到底是同一只还是好多只,所以我们当时通常都采用雪后调查法。但另一方面,雪后悬崖不太好爬,比较滑、很危险。

以前的野外科考会遇到很多危险,比如那时候我们攀岩都是赤手空拳。除那次差点掉下悬崖之外,我还曾经在穿越无人区的时候断水断粮、爬胡杨树的时候因为树干断了从七八米的树上摔下来、被坐骑(瘦马)咬伤后背……

偶尔我们还会遇到尸体。有一次我在昆仑山,正在山沟里面休息,突然发现旁边的石窝子有一具尸体。从牙齿看年龄不是特别大,我们猜测这个人可能是进到山沟里之后,洪水下来了,他被堵在石洞里边饿死了。在罗布泊考察的时候,我们偶尔也会碰到尸体,有些可能是迷路了吧。经过这么多年的野外科考,我觉得生命真的是非常脆弱的。一瞬间、几秒钟,可能就没命了。

后来我们再爬山,也会找一些专业的登山队员给我们做一些户外训练,带安全绳、钉子鞋什么的。现在,大部分人都不做痕迹调查了,而是用红外相机、卫星跟踪、分子技术。这样就简单一点,也会更准确一点。

被马拖行十几米,徒步三天翻雪山

刘冰(中国科学院植物研究所助理研究员)

我第一次参加的比较长时间的科考是2007年7月去新疆的一次经历。那次是中俄联合考察队在阿尔泰山进行植物区系调查,采集植物标本。

我们要从阿勒泰地区哈巴河县的最北边一个叫白哈巴的地方再往北走,汽车只能开一小段,所以我们从一个叫那仁夏牧场的地方开始骑马,往纳尔森方向走。骑马要骑三天,每天在马背上骑十几个小时,特别累,三天下来裤裆都磨烂了。

我当时完全没有骑马的经验。向导教了我几个动作,比方说两个腿把马肚子一夹,它就会前进;缰绳往上一拉就停止。第一天骑马的时候有点害怕,因为我们走的是山路,马又很高。尤其是下坡的时候,我坐在马鞍上,老怕栽下去。后来慢慢习惯了就好一些。

当时给我挑的那匹马比较年轻,脾气有点急。我左脚踩着马镫跨上去,右脚还没伸到马镫里,那匹马就开始跑了,我左脚挂在马镫上被拖了十几米,幸好当时背了个包,要不然后背就会被擦伤。那马跑了十几米,发现我没在背上,它就停下来了。

那次科考之后,我在内蒙古、云南考察的时候也骑过马。但是从2014年之后就再也没有骑过马,因为很多路都修好了。

不过,在西南地区,虽然路修得一年比一年好,但每年夏天雨季的时候还是偶尔会出现一些地段被冲毁的情况。

2009年8月,我们去西藏墨脱县考察,墨脱是中国最后一个通公路的县。早在1994年从波密县往墨脱县,公路曾经修通过一次,开了一辆车进去,然后路就断了。一断就是十几年,那辆车就一直在县城里放着,成了文物。因为整个县城就那一辆车。

2009年我们去考察的时候,那里的路又一次修通了,所以我们的车可以开进去。在县城周围考察了两天之后,我们需要继续往南走,去背崩乡方向。结果车子刚开了几公里,两位有30年驾龄的老司机就都不敢开了。他们说:“我们不能把你们这些科研人员性命当儿戏,你们还是走路过去吧,我们开不了。”那个路跟车一样宽,左边是绝壁,右边是雅鲁藏布江的深渊。

没办法,我们沿着雅鲁藏布江徒步走了36公里,在背崩乡考察了几天,又走36公里回来。开车往回走的时候,130公里的路,才开了20公里,结果下了一场大雨,把刚修通的路给冲毁了,剩下的路我们又走了三天。从海拔1000米走到4300米的雪山垭口,然后再翻山下去走到3000米海拔的地方。中途遇到了修路施工队住的那种简易住处,我们就住一晚。

那个时候已经是9月初,马上要大雪封山,大雪封山之后,这个县城就相当于与世隔绝了。当时司机开着车还出不来,他们说,“要是抢修不成功的话,我们就得在里边过冬了,要一直等到第二年5月份雪化了才能出来”。比较幸运的是,仅三天之后路就修通了,司机又开着车,翻过山,在那边的山脚下把我们接上。

当然,现在路都修得很好。嘎隆拉山里面还打了个隧道,现在冬天也能进去了。

一遍遍强调纪律,不敢有任何闪失

王根绪(中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所研究员)

在野外,我主要是在黄河源区、长江源区做一些样地调查、实验,大概都是在海拔3000米以上。但没有什么特别危险的经历,我的经历很平淡。

以前一些搞冰川(研究)的团队中,就有人不小心掉到冰窟窿里,也有人不小心掉到河里面,但我们团队都没有遇到过。这一方面可能是我运气好,另一方面我们也确实不敢大意。

我们在野外的时候,一般不会一个人单独去跑一些点。过冰川的时候,我的原则是必须要有一队人,起码要有三四个人。在有冰缝的地方要特别小心,用安全绳相互拴在一起。跨河也特别危险。夏季有洪水,原则上不让涉水过河,因为山里面的洪水很深很急。我们没有遇到过大型猛兽,最多也就是狼、狐狸之类的。因为我们人多,它们一看见我们就躲,人一多,它们也还是怕人的。

我不会让学生做过于危险的事情。每次去野外考察,我也总要一遍遍跟大家强调纪律。在野外特别要注意的一个问题就是,绝对不允许有任何的个人主义。

比方说他把自己工作点上的事情先做完了,要先走、要下山去车上之类的事情是绝不容许的。大家必须同时出工,同时收工。出去以后,我们不敢有任何闪失,即便是受个伤什么的都应该尽量避免。

记者手记

愿平安!

上文在科学网微信公众号上刊发后(标题为《4名地质队员失联已8天!专家亲述:野外科考有多危险?》),引发了很多读者的共鸣和分享。在野外,多一分准备,就能少一些风险,因此,我们决定将读者在评论区与我们分享的野外经历和经验整理出来,希望能对科考工作者有所帮助,也希望哀牢山的悲剧不再重来。

读者大致提及了以下几类困境:

第一类是蚊叮虫咬。例如,“ZH.L”说自己刚从保护区出来,在里面待了三天两夜,身上总共爬了45条蚂蟥。“云幺幺”说被虫叮咬都能忍受,被虫传染病毒、细菌、立克次氏体从而丧命才是最可怕的。

第二类是遇到野生动物。生态学学生“小米粒”说自己有一次在野外做实验时走路不认真,被脚下的藤蔓跘了一下,惊到了附近的一条眼镜王蛇。网友“自然启迪”略带调侃地说,自己在调查珍稀濒危树种的时候,带着村民的狗上山,结果碰到了野猪,狗“比谁逃得都快”。

第三类是天气骤变。“最严峻的是突变的极端天气。”读者“浩”说。另一位读者“朴朴”所在科研团队在2020年底进驻大别山安装红外相机时,赶上气温骤降,山上结冰,团队去4个人,伤了3个。

第四类是行路难。读者“十九”说2018年9月自己因为陷车,在高原5000多米被困一夜,晚上下大雪,第二天凌晨徒步30余公里走回驻地。生态学本科生王江月说自己今年夏天过河走独木桥,脚滑摔进河里被冲走,幸好最后抓住了岸边伸出来的树枝。

第五类是迷路。尽管熟悉保护区的道路,保护区工作人员“起风了”还是在一次大雾天里无法分辨出东西南北。

对于这些最有可能出现的野外困境,热心的读者也分享了他们的经验。除了要有团队意识、不可单独行动之外,读者提到的各类经验有几项值得注意:

一是出发前打好各类疫苗,备齐常用的蛇毒抗血清、激素类药物。

二是一定要请有经验、熟悉环境的当地向导领路。

三是提前做好功课,学会看卫星像片图(卫片),带好并用好卫星电话,熟知考察区地理方位、每条河流及山峦的走向,学会用时间与天象判断方向,甚至通过植物的生长判断方向。

四是平时要多做极限运动训练、野外生存训练和体能锻炼,野外科考相关科研单位要多做野外科考安全性教育。

最后还想说的是,我们在评论区看到,因为野外科考既艰苦又危险,有些人“准备毕业就收手”“准备转行”或是“已经转行”,但还是有一些人选择坚持,他们说“野外生存是我从小到大的梦想”“留下的都是因为热爱”。

我们尊重每个人的选择,更敬佩那些留下来的人。正因为他们的坚守,人类对自然的认知才有可能更进一步。我们希望每位因热爱科学而走进山林、峡谷、高山、荒漠的人都能安全归来。愿平安!(倪思洁)

《中国科学报》 (2021-11-25 第5版文化周刊)

来源:中国科学报

原文链接:http://news.sciencenet.cn//sbhtmlnews/2021/11/366740.shtm

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

地方 | 最高奖励1000万!这个省推进“四好农村路”建设

卫星带你看,“史上最强创业团队”都经历了什么

最新公告!济南这些地方免费停车!具体开放范围及时间公布!

3D打印技术使移动工厂成现实:大大缩短病人等待时间

关注!湖南这些地方中考时间确定了

那些走过的路、遇到的人、经历的事……都在塑造你的大脑

“时间贫穷”:中国人的时间都去哪了?

地方丨黔路战“疫”齐奋进

量子计算机或将改变时间向前流动方向

关注!湖南这些地方中考时间确定了