科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-04-22

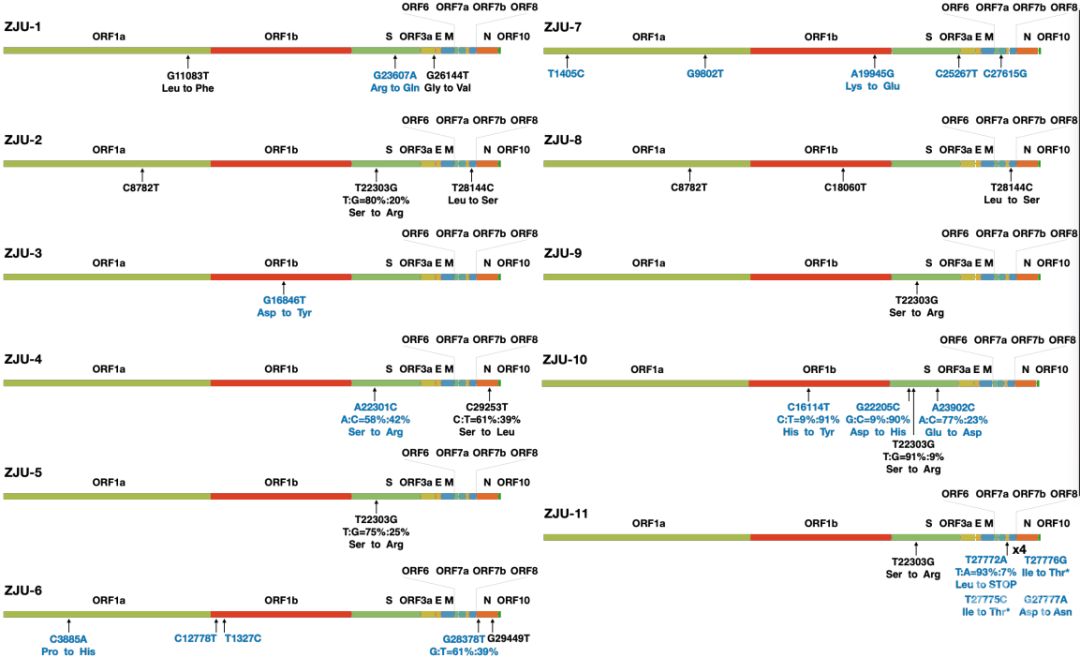

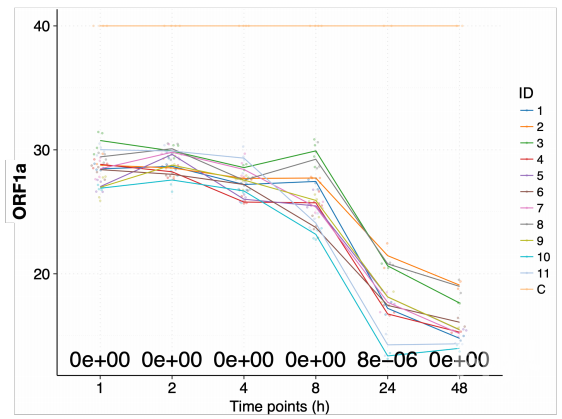

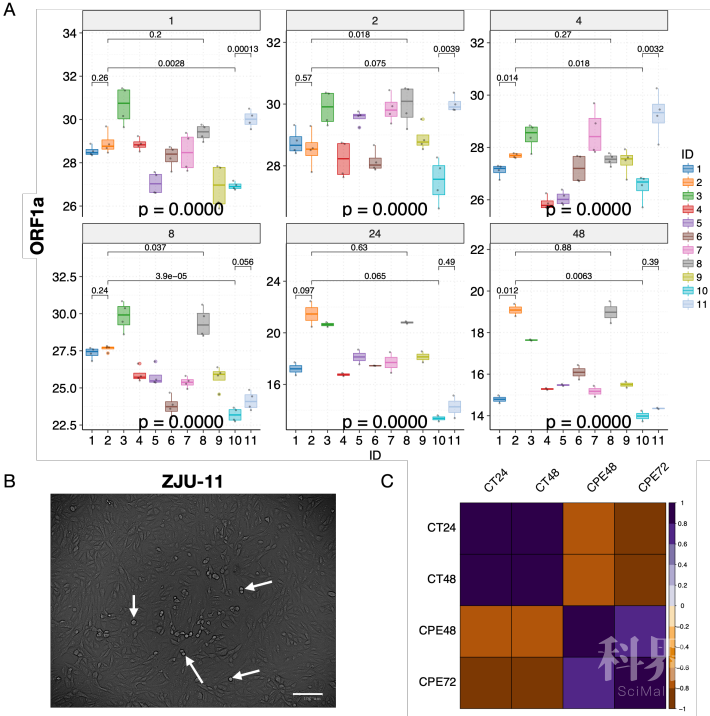

来源:生物探索

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据统计,截至北京时间22日早上6时38分,全球新冠肺炎(COVID-19)确诊病例已超256万,死亡病例达176926例。 迄今为止的科学研究表明,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)已经发生变异,至于这种变异将产生怎样的影响,目前尚无定论。 4月20日,由中国工程院院士李兰娟领衔发布在预印本网站medRxiv(未经同行评审)上的一项研究报告指出,SARS-CoV-2已经获得了能够实质性改变其致病性功能的突变,并且不同变异毒株病毒载量方面的差异可达270倍。

End

参考资料:[1] Patient-derived mutations impact pathogenicity of SARS-CoV-2.

[2] 李兰娟新发论文:找到新冠病毒19个致病性新突变!

来源:biodiscover 生物探索

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2MTQ2MDE0Ng==&mid=2247511486&idx=1&sn=a514eb28f04490cbc201735f4b7af571&chksm=fc7a8b63cb0d02759b00766bbc63acbdf0352d58e5b0990ccd0e76e4f0952f3bd5e4978d4683&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

李兰娟脸上的压痕

李兰娟院士揭秘德尔塔病毒

李兰娟院士揭秘德尔塔病毒

真相:桃子和西瓜一起吃有剧毒?谣言卷土重来,你又信了?

李兰娟脸上的压痕

李兰娟院士揭秘德尔塔病毒

李兰娟院士揭秘德尔塔病毒

李兰娟院士率队驰援武汉

儿子眼里的李兰娟院士

李兰娟,救命20天