科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-01-02

,

叶企孙的一生所做的事就是把物理学移植到缺乏科学基础的中国来,在中国开花结果,增添中国人人格里科学实证的元素,培养一批科学顶尖人才,创建一流大学,生长出新的文明。

刚刚过去的2018年是叶企孙诞辰120周年。这个名字曾活在柴静的笔谈《而我今天才识他》,活在小众学会、研究会的研讨中,活在图书馆尘封的故纸堆中……总之,相对于他培养出的半数“两弹一星”功勋奖章获得者,人们并没有很好地记住他。

提到叶企孙,了解的人称他为“大师之师”。但是,我想说的是,叶企孙是一个人与社会文明状态的试纸,尊重他将让所有的中国人活得更有尊严,更像一个人,创造力得到更充分发挥。

自主求索迷上科学

在今天,崇尚科学文明也许并不稀奇。但如果把历史的指针拨回至上世纪初,对于科学文明的向往,始自于孩提时代,也许是一件稀罕之事。

1902年,叶企孙的父亲叶景澐(1856—1935)与黄炎培一起奉派赴日本考察教育,没有留下文字的考察报告,却引发他归国后致力创建新式学校的行动。这一对叶企孙的不言之教奠定了幼年叶企孙中西兼收并蓄的文化价值取向,引发了他对人类先进科学文明的向往。

1907年秋,9岁的叶企孙(时名叶鸿眷)进入自己父亲任校长的上海敬业高等小学堂(今敬业中学)读高小一年级。该校课程中设有西算、理化、博物等学科,推崇现代科学,这引起了叶企孙极大的兴趣,使他沐浴刚洒到中国的科学春光。

此后,科学逐渐成为叶企孙的向往。1913年夏叶鸿眷改名企孙考入清华,1914年就写出《考证商功》等学术论文。1915年3月2日,叶企孙在清华学校图书馆见到留美中国学生任鸿隽等人在美国创办的《科学》创刊号,受其“为芸芸众生所托命者,其唯科学乎,其唯科学乎”的感染,3月27日他在日记中感叹道:“吾国人不好科学而不知20世纪之文明皆科学家之赐也!”“科学”“文明”的概念由此深深刻在青年叶企孙的内心。

1915年1月9日晚上,叶企孙在清华大礼堂看科学电影,他看到听者寥寥和有人“不觉倦而鼾睡矣”感慨道:“学生当注重科学之理解,以探天地之奧窍,以谋人群之幸福。庶几国家日进于富强,而种族得免于淘汰矣”。“免于淘汰”成为叶企孙探究科学的近身动力,“谋人群之幸福”则是其长远动力,说明此时他已经着实踏上以科学追赶人类文明的征途。

叶企孙得悉《科学》杂志组建了中国科学社,便与同学们行动起来组建清华科学会。1915年5月,叶企孙与同学刘树墉商议创建科学会的事,7月31日,又在假期给刘树墉写信,由当时发生的风灾、水灾论及科学,并起草科学会《章程》,明确“研究科学”的宗旨,要求会员遵守以下训言:“1.不谈宗教;2.不谈政治;3.宗旨忌远;4.议论忌高;5.切实求学;6.切实做事。”

1915年9月,清华科学会(后改名科学社)正式成立,叶企孙成为其骨干,曾两度当选为会长。他认为科学研究不只是个人的事,科学进步、教育改进也要通过群体的努力。

1916年,叶企孙自费订阅了《科学》杂志第二卷全年。如此叶企孙觉得还不过瘾,1916年9月30日,他寄函美国,报名加入中国科学社,并汇去会费,申请成为社员。《科学》对叶企孙后来的成长和发展影响很大,他的一生追求科学,不屈不挠,始终体现其科学精神,并把培养学生的科学精神作为首要责任。

如鱼得水闯进世界科学前沿

翻开叶企孙在清华就读的日记,上面显示了他阅读过大量中外经典、传记、小说、算学、天文、科学和文学著作。

然而,叶企孙不只是做简单的知识储存,还常常把各种古题用现代数学方法演算一遍,并在演算过程中发现一些问题或谬误,养成入微探新、态度严谨、思维精细、视野开阔、洞见深刻的学者品质,这是他青年时登上世界科技高峰和人类文明前沿的前提条件。

1916年11月21日,叶企孙做了一张自1909年第一次派遣出洋生至1916年学生所选学科的分类表,深入分析后,确认了去美国攻读物理学的方向。1918年9月中旬,叶企孙入美国中北部的芝加哥大学物理系,直接受教于密立根。

1920年9月,叶企孙转入美国东部的哈佛大学研究院Jefferson实验室攻读实验物理学硕士研究生学位,半年后选择实验测量。他第一项工作就是在杜安主持下与H.H.Palmer合作用X 射线短波极限法测定普朗克常数h,改进后得到的数值为:h=(6.556±0.009)×10^(-34)J·s(焦耳·秒),很快被国际科学界公认为当时最精确的h值,从此世界现代自然科学著作中出现了中国人的姓名Chi-Sun Yeh。这一数值称为“普朗克常数的叶值”。

1921年6月,叶企孙获哈佛大学理学硕士学位。9月,在哈佛大学高压物理学家(1946年获诺贝尔物理学奖)布里奇曼指导下攻读博土学位,研究方向为高压磁学,转向一个与此前完全不同的学术领域。叶企孙于1923年完成博士学位论文《流态静压力对铁、钴和镍的磁导率的影响》,提出“磁中性”概念,发明消磁方法,受到当时欧美科学界的重视。其实验技术、方法和结果都大大突破了前人的相关研究。布里奇曼在其《高压物理学》一书中认为叶企孙在这个领域做了开创性工作。叶企孙以自己的行动,实现了当初所定下的“研究工作要有30年不变”的自信与决心。

1923年6月,叶企孙获哈佛大学哲学博士学位,其论文1925年刊于《美国艺术与科学学报》。这项实验研究为他日后回国开创磁学研究奠定了基础,他关于原子微观结构对铁磁性影响的理论,预言到20世纪60年代始才在铁磁性材料科学(诸如收录机、电脑、光盘等)中有了突飞猛进的发展。

短短3年就攀上两座世界科学研究的高峰,h值测定为人类继续攀登科学高峰建起新的门槛;高压磁性研究使他成为中国现代物理学中研究磁学第一人。很多人看到了这一步对于人类科学进步的影响,而未看到它对叶企孙人格形成与完善的作用,正是这一步在叶企孙人格中注入了科学、理性、实证的成分。

肩负使命播撒科学种子

“中国虽有科学社,中国究竟有无科学?”1924年,在中国科学社召开的第9次年会上,与会者为这一问题争得焦头烂额。

叶企孙的早年人生经历使他自觉意识到,中国历史上的天文历算并不是现代的物理科学;中国最早建立的大学物理系是1913年成立的北京大学物理系,这年正是玻尔提出原子结构理论的那一年,欧洲在这方面比中国早几百年。

叶企孙在美国拿到博士学位后并未直接回国,而是深感现代物理学的绝大多数大师是欧洲各国学者,科学的前沿在欧洲,他要到欧洲亲眼看看科技文明是怎么发展的。

1923年10月,叶企孙离美到欧洲重点考察英国剑桥大学卡文迪许实验室,那是当时培养出获诺贝尔奖者最多的研究机构,鼎盛时期获誉“全世界二分之一的物理学发现都来自卡文迪许实验室”。

叶企孙最关注的是卡文迪许实验室的科学方法,其中关键的是深刻的批判精神、准确的实验、敏锐感知和敏捷操作、教学和科研系统的结合、鉴别能力、按自己的要求构思、自己动手制造仪器和设备、理论和实际有机结合、重视科学方法论、将准确性与推测结合、演示(说明)实验与研究实验相配合,日后叶企孙在清华创建物理系的种种措施中就能觉察到卡文迪许实验室的踪影,如自制仪器、实验室附有工厂。

叶企孙到访卡文迪许实验室时,正值汤姆逊的学生欧内斯特·卢瑟夫主掌该实验室。卢瑟福很关心中国科学事业的发展,因此非常详细地向叶企孙介绍麦克斯韦创建该实验室的思想和经验。1931年秋,叶企孙的学生赵忠尧再访卡文迪许实验室时,卢瑟福颇有感触地说:“从前你们中国人在我这儿念书的很多,成绩不错,但是一回去就听不到声音了,希望你回去继续搞科研。”叶企孙和赵忠尧谨记这点,并尽力保障从国外回国的教师继续从前的研究。

除了敏锐地注意并吸取国际上科学前沿的成就外,叶企孙还注意人际交往的重要性。他后来创建清华物理系的办学思想,正是他仔细观察欧洲最好大学所获得的感性认识,以及与世界现代科学大师们所结下的缘分,加上他或他的学生多次到欧洲考察、学术休假和进修的影响。

叶企孙回国后一边从事教学,一边利用长期担任《科学》杂志编辑,为《科学》刊物编辑、审稿,从来稿作者中发现了一些人才加以有效培养;他积极参与科学名词审查,积极参与中国无线电事业的建设,积极参加中国科学社和中国物理学会的工作,认真做好公派留学生选拔,利用一切可用的途径发现科学苗子,施以适当指导,钱学森等众多人因此获益。

叶企孙回国实现抱负的宏愿遇到各种障碍。1926年3月12日,日军舰驶入中国内河遭中国军队阻击,英、美、日等八国却对中国发出“最后通牒”。3月18日,北京学生的抗议游行示威却遭军警开枪射杀,当晚,王淦昌与几名同学到叶企孙北院7号家中讲述了白天的血案,叶企孙神色激动地盯着王淦昌,一字一顿、低沉有力地对他说:“谁叫你们去的?!你们明白自己的使命吗?一个国家、一个民族,为什么会挨打?为什么落后?你们明白吗?如果我们的国家有大唐帝国那样的强盛,这个世界上有谁敢欺侮我们?一个国家与一个人一样,弱肉强食是亘古不变的法则,要想我们的国家不遭到外国凌辱,就只有靠科学!科学,只有科学才能拯救我们的民族……”说罢泪下如雨。他的激情与卓识一下感染了学生,成为王淦昌生命中最重要的东西,决定了他毕生的道路。

留学回国的叶企孙对自己的使命已了然于心,就是要把科学的种子播撒到合适的对象,惠及华夏子孙;扩大文明的影响力,以创造社会中人人可享受的幸福。

日本的入侵中断了他播撒科学种子的工作,而在外敌入侵之际,他没有退缩,而是挺身而出,用自己的专业和人脉演出一场书生上马击贼的惊险剧,显示叶企孙不仅是位卓越的科学家、教育家,而且是个不言政治、内心却充满社会责任感的志士。

1929年和1943年,叶企孙先后发表演讲,认为,“研究自然科学,是研究环境的工作,是要去了解环境,同时注意应用,以改进人生。研究环境所得的许多乐趣,我们可以看作一种人生观;研究环境所能得到的应用,是人类的希望”。总之,“科学对于人生有莫大的帮助。二者之间,具有密切的关系。在一个现代国家中,每个人都应该重视科学,提倡研究的精神,使科学能够有日新月异的进步,那么这个国家没有不强盛的”。

为了保证播下的种子能够开花结果,叶企孙忍受了太多的屈辱,在自己被关押写笔录材料时,他在哥廷根大学进修的一段记述有意“忽略”自己的得意门生王淦昌,以确保此时正在从事秘密核武工作的王淦昌免遭灭顶之灾,中国的核弹事业发展也避免了受影响。

在自己遭受严重的丹毒症折磨之际,当时负责原子弹工程的二机部副部长钱三强在中关村街道上遇见叶企孙,跑过去打招呼表示关怀,叶企孙说:“你赶快离开我,赶快躲开,以后你见到我,再也不要理我了,躲我远远的。”他生怕钱三强因此被连累而遭到不幸。

1972年6月,叶企孙被监视居住,王淦昌乘出差北京的机会冒着极大风险与龚祖同到北大探望他。他对这两位最亲密的弟子丝毫不露内心痛苦,精神很好,绝口不提自己所受的冤屈,以免给王淦昌留下他人可抓的把柄。

叶企孙在精神和肉体均备受折磨期间,无论受多大委屈,都不向别人倾诉,而是以早已看穿了的态度,不愠不火,不申不诉,默默忍辱,从无一句怨言。

在生命快到尽头时,学生钱临照去看他,他还是不断买新书,订购外文期刊,他的左右仍放满书籍,坐在藤椅上以读书为乐,谈论科学史和古诗词。他取出《宋书》来,翻到范晔写的《狱中与诸甥侄书》中的一段指给钱临照看:“吾狂衅覆天,岂复可言,汝等皆当以罪人弃之,然平生行已在怀,犹应可寻。至于能不,意中所解,汝等或不悉知。”引此文表达自己此时心境。在那段万马齐喑的时日里,怀抱科学救国志向的叶企孙和他的弟子们遇到的最大困难不是物质上的,而是愚昧与野蛮的权势。在各种威逼、胁迫手段无所不用其极的情况下,做到实事求是、不说假话违心话的人已很少,但是叶企孙做到了,他没有像那个时期众多人那样为求解脱而胡说一气,他在被“专政”期间,包括“隔离审查”“监管监禁”以及后来释放后“监督居住”,被迫做过的交代、检查、口供、逼供……归结起来只说了一句话:我是科学家,我是老实的,我不说假话,从而守住了自己坚守的文明底线。

晚年,他在磨难中的表现充分显示他是一位贤哲。钱临照曾把叶企孙和饶毓泰作过比较说:“他们两人都很刚强,但饶先生像玻璃,虽然硬,却容易碎,而叶先生像一块钢,不仅硬,还有Plasticity(塑性)。”

成就“大师之师”

1925年5月,回清华任教的叶企孙认同清华国学院四大导师文理会通、古今贯通、中西融通的教育理念,但他想做的不仅仅如此,他尝试从自然科学角度加以独特理解,具体化为学术并重、理工会通,理论与实验并重。

1929年,叶企孙创建理学院并任院长,很快就使理学院成为当时清华最大也是最重要、最先进的一个学院。人称 “1929年到1938年这十年间的清华物理系,是中国高教史上一个不朽的传说”。培养出一大批优秀人之才和科学家,获院士称号的总计55人,他们成为20世纪下半叶中国科学发展的中坚力量,成才率之高实为历史罕见。

清华元老陈岱孙说:“在短短几年时间里,清华从一所颇有名气而无学术地位的学校,一变而为名实相副的大学。在这一突变的过程中,应该说,理学院是走在前列的,而物理系是这前列的排头兵。”叶企孙是前列和排头兵的领导者。

叶企孙意识到文明的发展不是孤立的,发展中国科学事业非一己或少数人之力所能成,时刻瞄着世界各门科学发展前沿,同时注意输送并吸引人才填补中国的空白和薄弱学科。

他意识到文明发展需要对人的天性加以尊重,对学生教育方法得当而又严格,突出了“因材施教”“重质不重量”的原则。

他意识到文明的发展需要尊重规律,在教育实践中,他摸索到大学实现育人目标的最佳方式就是教授治校。叶企孙在清华教授治校体制的建立上发挥了中坚作用,并两度代理校长。恪守议事规则,拒绝外行人进入学校管理层,使清华免落“党化教育”陷阱,把不懂科学、不闻学术、不谙教育的人扫地出门。这一制度铸就了清华的“黄金十年”,而且一直沿用到西南联大,创中国现代大学制度的范例。由于这一制度满足了文明进步的条件,这一制度的建立也就为文明在清华找到生长点。

叶企孙发现和培养了很多中国科学家,他们有:理论物理学家王竹溪、彭桓武、张宗燧、胡宁,核物理学家王淦昌、施士元、钱三强、何泽慧,力学家林家翘、钱伟长,光学家王大珩、周同庆、龚祖同,晶体学家陆学善,固体物理学家葛庭燧,地球物理学家赵九章、翁文波、傅承义,以及秦馨菱、李正武、陈芳允、于光远等。西南联大物理系学生黄昆、戴传曾、李荫远、肖健、徐叙瑢、朱光亚、邓稼先、杨振宁、李政道等,以及后期学生周光召、唐孝威、黄祖洽、胡仁宇、蒲富恪等……23位“两弹一星”功勋奖章获得者中,有半数以上曾是他的学生或学生的学生。

从教育视角看叶企孙,可用“三最”概括:第一“最”,是教育感最强的教育家。教育感是对教育的专门知觉,体现在叶企孙身上,一方面是对学生有非常敏锐的洞察,他能够直接准确地感知到这个学生在哪方面有优势;另一方面就是对整个人类文明的前沿、科研的前沿非常敏锐的感知。他能够依据学生的天性对应地将他带到研究人类科学文明的前沿去。

第二个“最”,是他的教育绩效最高。他获得的收效与他使用的资源、时间之间的比很高。在教育史上有很多人当过校长,但是总体比较起来绩效不如他高。

第三个“最”,是他的学生对中国社会的科技、文明发展贡献最大,这在20世纪的中国是找不到第二个人的,在几千年的中国教育史上无出其右,在世界教育史上也罕见。

叶企孙的学生陈芳允称这位敬爱的老师“献身科学,说得少、做得多,爱生知生;无私奉献,为祖国、为人民,清白一生”。

将他的众多学生和生前好友回忆使用词的频率统计后发现,较高频率的词是:光明正大、正直坦白、群而不党、襟怀坦荡、虚怀若谷、思想豁达、高风亮节、正人君子、大公无私、公正廉洁、志节高尚、理想远大、理性务实、缜密严谨、一丝不苟、真诚博爱、不温不火、宽厚和蔼、谦虚诚恳、知人善用、礼贤下士、平易近人、慷慨简朴、学问渊博、造诣高深、思想深邃、远见卓识、内向儒雅、文质彬彬。这些都是人类文明在叶企孙身上的见证。(作者储朝晖,系中国教育科学研究院研究员)

内容来源:中国科学报来源:中国科学报

原文链接:http://news.sciencenet.cn//sbhtmlnews/2019/1/342317.shtm

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

品质始于教育,终于教育。

“一带一路”科技教育论坛在渝举行

《教育哲学新论》:让教育思考更有质感

叶企孙与吴有训的因材施教

评论:人工智能时代,应该有什么用的教育理念

高中教育应免费?教育部:严禁随意扩大免费教育范围

“一带一路”青少年科技夏令营在重庆举办

劳动教育应既有“劳动”又有“教育”

O2O平台进入“下半场” 技术为教育赋能

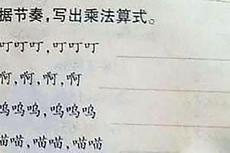

评论:小学数学题充满套路,科学精神在哪?