科技工作者之家

科界APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-03-11

作者:李果,西南政法大学哲学系副教授

来源:《澎湃新闻·上海书评》

有的人出门不看天气预报,仅凭过往经验来判断天气变化。这并不奇怪,休谟就说过,习惯是人生的伟大指南。有的人生活靠类比,仅仅从某种形象类似就能够推论出某种东西能滋补身体的某个部位。这也不奇怪,毕竟隐喻是人类认知世界的基本方式。

但也有一些人愿意在出门的时候看看手机软件中的天气预报,他们往往也更愿意听听科学家们对某种自然存在且看起来像身体某个部位的事物的看法,然后再决定是否愿意冒着某种风险食用它。

一个十分粗浅的类比是,前者的生活围绕感觉展开;后者的生活围绕理性组织起来。前者更愿意从“我认为世界如此这般,世界就真的如此这般”的角度看待世界;后者的思维受到科学理论的引导,他们更愿意从事物本身的道理看待事物。这只是两种理想的类比,毕竟多数人会在关键议题上咨询专家意见,而在不那么重要的事情上跟随自己的习惯或感觉。而从人类的历史进程来看,科学思维逐渐左右了人们对世界的看法和生活中的各种决策,而且到目前为止,一直都还不错。

从这个角度看,科学及其实现形式——技术的意义似乎不容置疑,至少它让我们的生活更为便利,也更少犯错。但科学解释丢失了人们的身体感知和世界的基本关联方式,世界在这个意义上不再有传统生活赋予它的意义。自然,不习惯从科学的角度看待世界的人就开始追问,科学到底是怎么回事?以及,科学对我们的意义又是什么?

科学哲学家们自然会对科学的意义有所申说。剑桥大学教授蒂姆·卢恩斯就带着这两个问题写作了《科学的意义》一书(蒂姆·卢恩斯:《科学的意义》,徐韬译,上海文艺出版社,2018)。作者在书中从科学运作的基本方式、科学的证伪性、科学理论的改变等方面详细阐论了科学本身的意义;同时,作者还从科学家们对价值、天性以及自由等问题的研究出发,思考了科学对我们意味着什么。书中最令人印象深刻的问题是,到底科学哲学家是否如费曼等科学家所言,无法谈论科学的意义?以及,科学是否真的价值无涉?在进入这两个问题之前,我们先谈谈,在这个时代讨论科学的意义本身就是一件值得玩味的事情。

粗浅地说,意义不是想出来的,亦非论证出来的,而是被感受到的,通过生产和劳作的直接性感受到。上文提到,许多人依凭感觉生活,这自然是古已有之的生活方式。我们凭借自己的感官感受切己的世界,而对那些比较遥远的事物,我们便以隐喻的方式看待它们。感觉在隐喻中延伸。好在世界并不与我们交谈,因而,尽管隐喻具有猜谜一样的任意性(比如上文提到的滋补例子),但我们的感觉与世界的关联并未断裂。而现代科学告诉我们,我们的感觉很多时候是不对的,事物本身的道理和我们自以为它们具有的道理之间隔着万丈深渊。

相应地,生活在科学昌明的世界中的现代人对世界的整体感觉大致就被科学理论所替代。因而,现代人尤其会追问生活的意义这种问题。按照我们的思路,这其实便是人之自我的迷失。因为,从自我出发的各种感觉不再有效,世界在科学理论的解释中否定了我们从自身感觉出发对它的猜测和类比。

不仅我们对世界的感觉不再有效,而且我们的各种活动也不再具有整体层面的可感性。按照柏拉图的看法,我们现代社会就是一个个发了烧的城邦组成,我们不再“自足”,不再自由。而我们心心念念追求的所谓“调味品”(柏拉图语)则完全不足以支撑我们对完整生活这个主食之意义的理解。我们现代人对自己从事的行业至多有个大致的信念,而这种信念又在很大程度上依赖于对社会合理性的信念,而古人则不必如此,他们的生活实践与其自身的劳作紧密结合在一起,其活动的意义都从整体上看得见、摸得着、感知得到(陈嘉映:《何为良好生活》,上海文艺出版社,2016,页121)。

现代人顶多从自身工作或职位的角度理解其活动的意义,其所处位置对于社会整体的意义则难以切己地感受到了。尽管现代社会的生成是各种因素(资本、媒体等等)共同作用的结果,但我们仅取其大者——科学的发展为例稍加评论。科学揭示了事物本身不同的道理,人们的活动基于自身的需求并围绕这些道理逐渐组织起来形成各种行业,各行业中的行话或专业术语正是其各自不同道理的体现。

尽管社会管理者还会提供一些宏大叙事试图让我们相信自己能感知到社会运作的合理性,但这些故事仍然过于遥远和抽象,而维持这些宏大叙事的也仅剩不间断的宣传和灌输。另一方面,科学的进展如此之快,以至于今天如日中天的行业转眼便昨日黄花。因此,作为现代人的我们会哀叹并思考自己投身其中之活动的意义究竟何在?

各行各业的人们的独自反思终将汇集成对科学整体之意义的反思。伯纳德·威廉斯在其《伦理学与哲学的限度》中谈到,在现代生活中,反思无处不在,高度的自我意识对各种生活建制都是很基本的,这些品质不再成其为把哲学跟其他活动区分开来的主要特征(B.威廉斯:《伦理学与哲学的限度》,陈嘉映译,商务印书馆,2017年,第7页)。这种无处不在的反思源自我们现代人对自身生存的焦虑和担忧。而现代人所焦虑的人生之意义等问题也将从科学的意义中透露出些许消息。

而科学家作为现代社会诸种职业中的一种,他们也对自身的活动有着深刻的反思。问题来了,到底应该由谁来评价科学的意义?是科学哲学家,还是科学家?卢恩斯在《科学的意义》开篇便直面并辩护了科学哲学家们评价这个问题的合理性。

回应科学家的质疑

作者卢恩斯认为,和所有哲学分支一样,科学哲学也毁誉参半。极富魅力的美国物理学家理查德·费曼就几乎无法认同这一学科,据说,他曾评论,“科学哲学对科学家的用处就好像鸟类学之于鸟类一样。”(原书,页1-2)无独有偶,物理学家克劳斯2012年在《大西洋月刊》上的文章《物理学让哲学和宗教过时了吗?》也表达过类似观点:“哲学最差劲的部分是科学哲学……阅读科学哲学家著作的只有其他科学哲学家。”而当代另一位重要的物理学家温伯格更是在其为《科学》杂志撰写的文章《科学家养成的四条金科玉律》中写道:“一如既往地,科学家都囿于信奉从培根到波普尔等哲学家提出的过度简化的科学模型。科学哲学的最好解毒剂便是科学史。”

卢恩斯对费曼的判断给出了自己的回应。他认为,费曼作出上述判断是因为他没能看到哲学也能对科学工作做出贡献。并且卢恩斯还引用爱因斯坦的观点为自己辩护:“对爱因斯坦而言,科学的哲学与科学史的价值在于它们能解放研究者的想象力。”

那么,科学哲学对科学研究有什么贡献呢?作者认为:

科学向来满怀雄心壮志,力图将它们的方式方法应用于世间最高深的话题上。例如,心理学家、演化论者以及神经科学家一直在努力解答有关伦理的本质、自由选择的真相等问题。一旦他们大胆地踏上了这些探索之途,就会无可避免地牵涉到哲学。关于演化理论对人类道德的种种影响,科学家无法作出合理的论断,也无法仅仅根据神经科学的研究,就对自由意志的命运说三道四,除非他们能够清楚明确地阐发,何为道德或何为意志之自由。换句话说,不管科学家喜欢与否,他们到头来还是要回到那些数百年来令哲学家困惑的概念问题上来。(原书,页3)

作者在此试图表明,哲学家仍保有从概念入手分析伦理、自由选择、自由意志等问题的权利。因为科学家们的研究无可避免地涉及哲学,并且,科学家无法在尚未澄清这些概念的情况下就声称解决了这些问题。

但我们要注意,作者在此并未提到哲学对物理学、化学等具体自然科学的贡献。答案也很简单,因为这些领域的基础概念早已被科学家以其特有的方式定义清楚。作者更多谈到的是日常生活中的基础性概念,自由、意志等等。我们对这些概念有着深刻的直觉和感知,它们对我们日常生活是有意义的。

因而,科学家和哲学家的不同工作方式决定了他们分别在两个不同的层面理解科学的意义这一问题。概念与我们的日常经验紧密相关,而科学家所开展的科学研究则早已超出了众人的日常直觉。

仅在新兴科学(比如神经科学、人工智能等)领域中,科学哲学家们(比如丹尼特等,但丹尼特本人也常常迟疑自己到底是科学家还是哲学家)还能通过概念分析的方式与科学家们一起合作共事;在这个意义上,从事概念分析的哲学家恰好位于科学家和大众之间的位置,而科学哲学家也应能够利用自身的中介地位向大众更好地传递科学对他们的意义。而众人的感觉则通过日常概念与那相对独立的系统性科学研究或深或浅地关联了起来。

卢恩斯以地方性知识与“一些重要的,但任何科学永远都无法获得的理解形式”(某种能力)向读者解释了,科学并非无所不能(原书结语部分)。简单讲,地方性知识就是人对世界的局部经验,而就作者能够讲清楚“为何”科学家在一些情况下无法处理一些局部问题而言,其实科学已经将局部经验纳入其解释框架了。而作者举出的关于某种能力的思想实验则值得申说一番:

存在着一些科学探索永远无法获得的真理。让我们来想象一个叫玛丽的女人。她是一位出色的科学家,其一生都在研究颜色与色觉。她知道有关物体表面性质的一切,知道物体如何反射光线,也知道所有关于眼睛解剖结构的知识以及大脑如何处理视觉信息。总之,她知道所有关于颜色和颜色感知的科学事实。但玛丽的一生都是在一间黑白色的屋子里度过的,在那里,她学习这一科学的种种知识。 她穿着黑白色的衣服(戴着黑白色的手套),见不到任何窗户或镜子。有一天,她推开黑白屋的大门,第一次走到外面的世界。她碰到一个英国邮筒。“哦!”她说,“我从来都不知道看见红色是怎么回事,现在我知道了”。(原书,页242-243)

作者试图以这个思想实验表明,玛丽在看到红色时学到了关于红色物理知识以外的东西。作者认为,我们对红色的感觉和关于红色的物理学、神经科学研究是两个不同层面的事情。这个奇特的思想实验即便合理,玛丽也并未“学”到什么东西;对颜色的感觉只是玛丽本能的表达,即漫长的演化历史赋予她理解世界的方式。甚至玛丽本人也无法描述这种感觉到底是什么(我们可参照维特根斯坦对私人语言的讨论),在这个意义上,“我”的感觉的确只有我自己“知道”,但却不是什么学到的新东西。

卢恩斯的《科学的意义》并不像很多科学家眼中的科学哲学著作那般对科学持有不着边际的批判态度,而是尽量从科学本身及其发展理解其意义。我想,这也是科学家们愿意看到且欣赏的理解方式。尽管科学哲学中流行的“反科学”态度会凸显科学哲学家们的存在感,但却会让我们错失许多理解科学的重要角度。

科学总是逆向地寻求世界、社会运作、人的行为等现象产生的“原因”和“机制”。但我们自己解释自身的行为时,更多是给出一些“理由”和“目的”。用丹尼特的话说,前者是在解释自然现象时对其进行过程描述,而不追问为了什么目的。理由需要我们自己给出,这不仅仅是自我理解的需要,更是我们人之为人的根本所在。而人类交往的核心特征,以及我们这个物种的独特性就在于,我们会让他人解释他们自己,为他们的选择、行为提供理由,然后判断、支持、反对这些回答,如此往复这种为什么的游戏(Daniel C. Dennett: From Bacteria to Bach and Back, W. W. Norton & Company, 2017,kindle位置:752-761)。

因而,尽管科学对世界的解释超越了我们的日常感觉,从而让我们失去了世界之意义,但科学的世界在很大程度上却独立于日常生活。我们的日常生活仍旧可以不关心科学而继续过下去,看看我们周遭的生活世界便知:我们并不需要懂得虹吸原理也能使用马桶,不具备计算机专业知识也能使用计算机。我们并不时刻需要与科学知识打交道,后者往往对我们隐藏自身,且尽量会以某种方便的形式与日常生活对接。换言之,科学在一个层面剥夺了我们的意义感,而在其独立运作的意义上又将意义还给了我们。

2019年,中国科学界哪些事值得我们关注?

新时代我国体育哲学社会科学研究现状与发展趋势——基于国家“十四五”体育学发展规划调研分析

【PIC】复旦大学刘闯教授:缺少自然科学研究背景,如何开始科学哲学学习

6个课题,其中2个省级重点!“科技文化建设”研究专项列入省哲学社会科学规划课题

编辑部与教育部哲学社会科学研究重大项目(20JZD013)签订合作框架协议

『返朴』,以何为名? 28位科学家编委如是说

物理定律对称之美,物态对称破缺之美 | 众妙之门

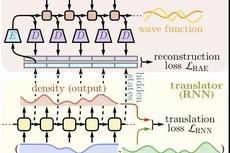

在机器学习中重新“发现”量子力学

曹则贤:我心目中的科普 | 「贤说八道」开篇辞

提升科学哲学研究的时代价值