科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-06-06

来源:中国工程院院刊

潜入3000米的海底,提起4吨的重物——人工智能已从科幻逐步走入现实,并在全球范围内蓬勃发展。

1.

人工智能的诞生

1950年,“人工智能之父”——英国人图灵的一篇里程碑式论文《机器能思考吗?》为人类带来了一个新学科——人工智能。

1956年夏季举行的“达特茅斯会议”,以麦卡锡、明斯基、罗切斯特和香农为首的一批有远见卓识的年轻科学家,共同研究和探讨用机器模拟智能的一系列问题,首次提出了“人工智能”这一术语,标志着人工智能正式诞生。

2.

智能的历史演进

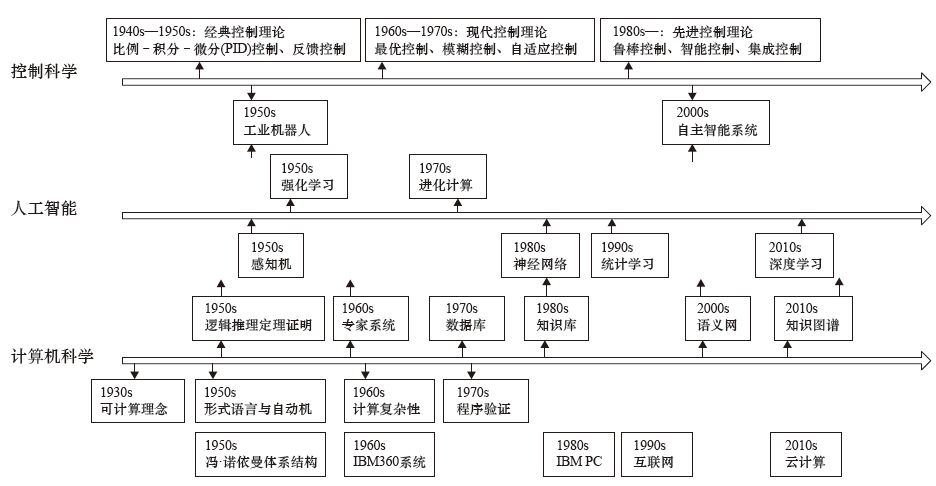

作为新兴科学技术,人工智能的发展演进过程与信息科学领域的演进,特别是与计算机科学、控制科学这两大学科的演进密切相关。

☝ 计算机科学、控制科学、人工智能的演进过程

<<点击图片可放大查看>>

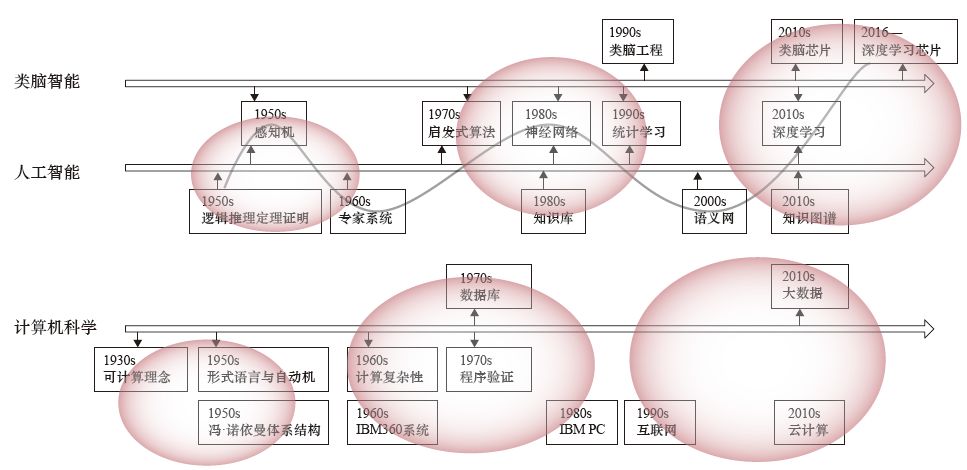

从计算机科学和类脑智能的发展角度来看,人工智能从20世纪50年代至今共经历了三次浪潮。

第一次浪潮从1956年开始,核心是符号主义用机器证明的办法去证明和推理一些知识,建立了逻辑定理证明、专家系统、知识库等。

第二次浪潮是20世纪80年代,以神经网络为代表的连接主义再次受到广泛关注。

20世纪90年代随着互联网的兴起以及云计算和大数据的出现,提供了一套更加有效地对数据获取、处理的机制和平台,再次刺激了神经网络的复苏,出现了以深度学习为代表的第三次人工智能浪潮。

由于擅长发现高维数据中的复杂结构,深度学习正被应用于科学、商业和政府等领域,对信息科学领域的发展起到重要的推动作用。

☝ 计算机科学、人工智能、类脑计算的演进过程

<<点击图片可放大查看>>

3.

未来挑战

人工智能正在改变世界,而关键是人类应如何塑造人工智能。我们在“热”推进的同时,必须进行“冷”思考。

在知识生产领域内,软件机器人被普遍使用,为科学家提供科学认知的新视域,如何对待有软件机器人参与的分布式认知,是人类面临的对传统科学认识论的挑战。

当人类社会转向由求智的技术所驱动的智能化社会时,如何在智能技术的研发中植入人类的核心价值,使人工智能有助于塑造人的意义,是人类面临的对传统技术观的挑战。

随着增强现实、生物工程技术以及量子计算的发展,如何对待很有可能出现的数字人及生化电子人,是人类面临的对现有生命观的挑战。

展望未来,人类在享受扩大人工智能带来的恩惠的同时,需规避人工智能可能带来的危害,降低发展人工智能所付出的代价。

迎接挑战,是人类文明无法回避的宿命!

☟ 改编原文

蒋昌俊,王俊丽.智能源于人、拓于工——人工智能发展的一点思考[J].中国工程科学,2018,20(6):93-100.

来源:Engineering 中国工程院院刊

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MTUwNjU3NQ==&mid=2651031113&idx=2&sn=4d93f5dc2ff2f3c6f772669ce6a64b4c&chksm=84dba9a9b3ac20bfc64ddaad7939c633f1df67b6772f5b8adf119f22402bc4742b5ca9266b94&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

世界人工智能大会 “双马对话”纵论人工智能

省人工智能学会人工智能教育专业委员会成立 人工智能专家携手培养专业人才

人工智能就在我们身边——解析世界人工智能大会

大风:社会组织与公益 是解决就业和社会稳定最重要的渠道

人工智能是什么?人工智能将带来什么改变?

人机融合智能:人工智能3.0

人工智能助力药物研发:J Med Chem发表人工智能药物发现专刊

人机融合智能:人工智能3.0

习近平谈人工智能

人工智能 添彩未来