科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-06-23

来源:X一MOL资讯

【分析】西南大学袁若教授团队报道新一代电致化学发光材料:近红外聚集诱导四苯乙烯纳米晶原标题:

近红外电致化学发光(NIR ECL)结合了近红外发射背景干扰小、光化学损伤小、组织穿透性强以及电致化学发光通用性强、稳定性高、背景信号低、可控性好等优点,在生物传感和成像领域备受关注。目前,NIR ECL的研究主要集中于半导体量子点以及金属纳米簇这两类发光体,但仍存在生物相容性差,ECL发光效率低等问题。因此,开发具有近红外发射的低毒、高发光效率的ECL材料具有重要意义。

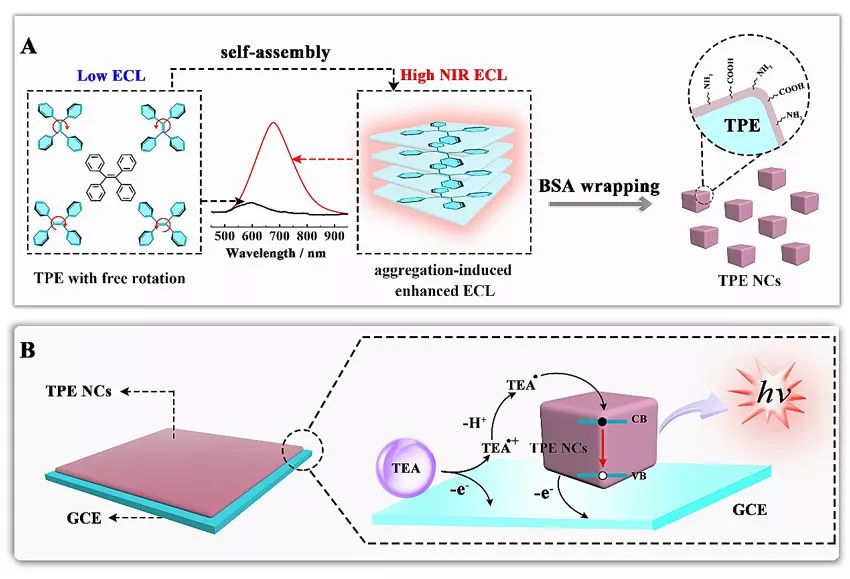

近日,西南大学袁若、柴雅琴团队以单个的四苯乙烯(TPE)分子,通过芳环的π-堆积作用以自组装的方式制备了具有近红外ECL发光性质的四苯乙烯纳米晶。当单个的TPE分子聚集在一起形成TPE纳米晶(NCs)时,得到了较低的能量间隙,从而实现了电子空穴的高效复合,通过ECL途径获得激发态。此外,单个的TPE分子在TPE NCs中有序排列,导致苯环的分子内自由旋转受到限制,减少了非辐射弛豫,进一步实现了ECL的增强。相较于TPE NCs带隙跃迁发射的蓝色荧光,TPE NCs的ECL光谱红移至近红外区(678 nm),这归因于TPE分子在TPE NCs中有序排列后共轭程度变高,带隙减小,因此,通过表面态型的窄带隙ECL途径跃迁导致光谱红移。

相较于传统的近红外ECL发光材料,四苯乙烯纳米晶(TPE NCs)通过聚集TPE分子来提高电子空穴复合效率,抑制非辐射跃迁,实现了聚集诱导增强的ECL发射。此外,与蓝光的光致发光(PL)发射(440 nm)相比,TPE NCs在近红外区表现出较强的ECL发射(678 nm),由于其对可见光的背景干扰较低,组织穿透较深,在ECL传感和生物成像方面具有广阔的应用前景。

这一研究成果近期发表在Chemical Science上,文章的第一作者为西南大学化学化工学院的博士研究生刘佳莉,西南大学化学化工学院的袁若教授为通讯作者。相关研究工作得到国家自然科学基金委的支持。

来源:X-molNews X一MOL资讯

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTExNzg4Nw==&mid=2657614097&idx=4&sn=4ff5b09370b821e0f8b9e67519925351&chksm=80f7d0c1b78059d720bac0337a989da68356bc4f29dc3da0c4dc6fff8442e5b50c56e67365c3&scene=27#wechat_redirect

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

苹果WWDC 2017干货亮点全在这里

动物学: 侦察蚁能够引导搬运食物的同窝蚂蚁回家

2019年“湖南十大科技新闻”揭晓

2023年国内十大科技新闻解读

中国科技新闻学会倡议书

【纵览】一周科技新闻

动物学: 加拉帕格斯群岛的鸟儿喜欢吃花

【纵览】一周科技新闻

【纵览】一周科技新闻

【纵览】 一周科技新闻