科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-09-09

利用光来观察物体的设备(如显微镜)会受到物理学定律的限制:即分辨力的限制。光学设备能够可靠成像的最小距离等于所用光波长的一半,科学家称之为“衍射极限”。现有光学设备的衍射极限大约为400纳米左右,是红外光波长的一半。然而,研究人员感兴趣的很多微观物质(如病毒、纳米粒子等)的尺寸仅为10~100纳米,400纳米的光学分辨率是远远不够的。目前,研究人员对纳米尺度的测量主要使用间接或非光学方法,如采用扫描电子显微镜观察。但这并不总是可行的:这类方法比较耗时,设备也很昂贵。

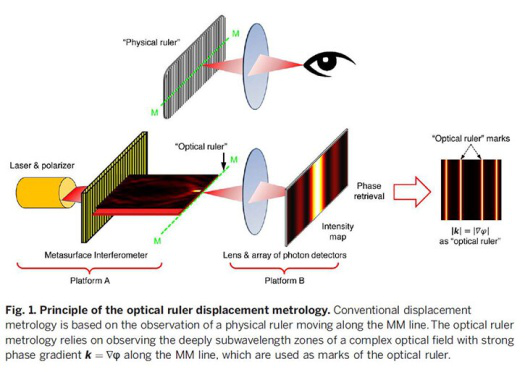

phys.org网站9月5日报道,新加坡南洋理工大学(下文简称NTU)的科学家们开发了一种光学测量纳米级距离的新方法。相关研究成果刊登于《科学》杂志。NTU物理与数学科学学院的Nikolay Zheludev教授和Guanghui Yuan博士的理论计算结果表明,利用基于近红外光的设备可以测量光波长1/4000左右的距离——与原子尺寸近似。研究人员表示,他们的研究成果主要涉及纳米级金薄膜的微狭缝激光衍射和“超振荡”光学现象。超振荡概念最早出现于20世纪80年代,以色列物理学家Yakir Aharonov在从事量子物理学研究时发现了这一现象。随后,英国物理学家Michael Berry将其拓展到了光学等领域。当光波中的“亚波长”振荡速度超过光波本身的振荡速度时,就会产生超振荡现象。

Yuan博士介绍说:“设备的原理其实并不复杂。让它发挥作用的关键是精确的狭缝排列模式。金薄膜上包含两种类型的狭缝,彼此构成直角。当偏振光照射到薄膜表面时,会产生包含微小特征的干涉图样。”偏振光从装置散射后,会产生两束交叉偏振光:一束包含快速相位变化的超振荡“干涉图样”,另一束是用于检测超振荡场相位的参考波。研究人员根据相位可以计算出超振荡的梯度,它的宽度非常窄,甚至比衍射极限还窄400倍。因此,这可以用于高分辨率光学尺。研究人员必须克服的一个障碍是,这些细微超振荡并不出现在光波振幅中,而是出现在相位中。为了绘制出光场相位图,Yuan等设计了一种特殊方法,可以比较不同偏振状态的激光的光强度。Zheludev教授说:“这种相敏技术是对前期超振荡光学测量技术的重大改进。虽然我们与前人应用了同一类超振荡,但对于超短距离的测量而言,相位超振荡更加适合。”

Zheludev教授认为,他们的发现有望用于工业领域。他说:“这种光学测量方法在未来将大放异彩。在电子产品的制造、质量控制和纳米设备完整性监控中,高精度的光学测量不可或缺。”接下来,Zheludev教授团队的计划是开发适用光纤的紧凑版本的光学尺,并探讨其商业可行性。

科界原创

编译:雷鑫宇

审稿:三水

责编:唐林芳

期刊来源:《科学》

期刊编号:0036-8075

原文链接:

https://phys.org/news/2019-09-scientists-optical-ruler-nanoscale.html

版权声明:本文由科界平台原创编译,中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。转载请注明来源科技工作者之家—科界App。

【走近桂籍科学家】用纳米武装电池新世界

中国微米纳米技术学会第十八届学术年会暨微系统与纳米工程高层论坛

【活动】2017年度“科普科幻青年之星计划”长春培训方案(第二场)

纳米粒子可像路标导引光流方向

多孔材料里,纳米粒子如何运动?

医用纳米粒子可为农作物输送营养

抗癌抗菌的混合纳米粒子问世

第一届纳米纤维素材料国际研讨会在杭州召开

合工大研发智能水凝胶,一分钟实现96%的自修复

硅纳米粒子有助“曝光”肿瘤集聚区