科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2019-12-18

“科学、技术、工业”是19世纪以来迥异于基督教神学的所谓新三位一体。自科学革命至坡所生活的时代百余年间,科技进步必将增进人类福祉的神话日益遭到质疑,而预告危机到来的警钟却越发响亮。作为科学爱好者,坡对当时美国社会的变迁有着异乎寻常的知觉领悟能力,这就使他的创作在继承西方经典(如哥特式小说)的同时,还融入了大量新兴科学,这些科学元素也成为建构其小说的重要因子,并成就了一类“交织着科学事实和预见性想象的富有魅力的传奇故事”。

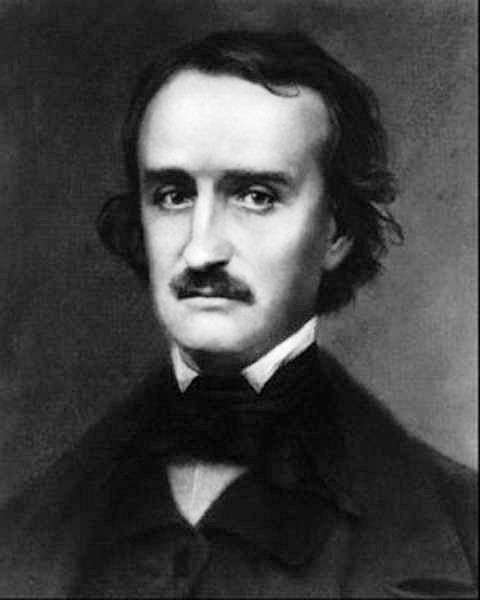

埃德加·爱伦·坡(1809—1849)是19世纪美国诗人、小说家和文学评论家,也是美国浪漫主义文学的代表人物。与爱默生、惠特曼等主流作家乐观自信的格调不同,爱伦·坡借助他本人“发明”的侦探小说体裁(以《金甲虫》为代表),通过展示死亡与丑恶来表现他独特的浪漫主义灵感,并通过象征、隐喻等方式表达他对世界以及人性的理解,不仅取得非凡的艺术成就,而且对现代心理学也贡献良多——研究者认为,他的潜意识和性心理学说比弗洛伊德领先了“半个多世纪”。

与侦探小说齐名的还有坡的科幻小说。以《气球骗局》等为代表的科幻小说既具有丰富的想象力,引人人胜,又不乏科学理论依据,令人信服。后世许多科幻小说家,包括现代科幻两大流派的奠基者——“硬科幻”鼻祖凡尔纳和“软科幻”代表威尔斯在内,都对坡推崇不已。在他们的作品中,也或多或少有模仿坡的痕迹。值得注意的是,对于科学技术与人类进步之间的关系,坡一直不无隐忧。这种矛盾心理在《十四行诗——致科学》(1829)中体现得最为明显。

更值得重视的是坡在去世前一年出版的《我发现了》(1848)一书。这部“积坡平生所学”的鸿篇巨制几乎探讨了当时所有的科学门类,其中涉及的物理学概念、假设和推论则包括时空统一体、物质与能量守恒、光速与相对论、黑洞(位于银河正中央)、宇宙通过震动实现自我更新、存在平行空间且服从于别样的自然法则等,令人叹服。与17世纪科学革命以来流行的机械唯物史观(视宇宙为上帝设定并操控的巨大钟表)不同的是,坡认为宇宙并非静止,而是处于能动、进化的过程和状态之中。与之相应,人亦处于“生存巨链”的进化当中。

《我发现了》一书首印仅500册,而且迟至一百年后才得以重印。1860—1920年间,在长达半个多世纪的时间内,该书无人问津,备受冷落。文学界视而不见,拒绝评论;专业人士认为它不过是“业余天文爱好者的拼凑之作”;反对派则将其视为作家神经错乱状态下的一派胡言。上世纪20年代以后,随着广义相对论和量子力学的兴起,坡的科学假说在学术界才逐步引起注意。俄国数学家亚历山大·弗里德曼(1888—1925)是坡的“粉丝”,他于1922年公开发表关于宇宙运动的动态方程式,验证了坡的假想。紧接着,天主教神父、比利时天文学家乔治·勒梅特(1894—1966)于1927年提出宇宙大爆炸(Big Bang)假说,进一步证明坡的科学洞察力和天才想象力。正如坡本人在该书序言中不无骄傲地宣称的那样,“我书中所言皆为真——所以它不可能消亡——即或它今天因遭践踏而消亡,有朝一日它也会复活并永生”。

在美国文学批评史上,坡被誉为“第一位以科学的态度”研究文学并试图在现象背后发现规律的作家。19世纪上半叶,美国的科学技术已经有了相当程度的发展,“人们通过杂志、历书甚至教会,初步对科学产生了普遍的兴趣”。坡显然也受到这一时代环境的影响,他对密码学、催眠术、颅相学、电磁学、动物磁性学、印刷术、电报等当时的新兴科学成果产生了浓厚的兴趣。其早期侦探小说《金甲虫》便是科学兴趣与文学相结合的产物。

小说《金甲虫》讲述一个通过“思维游戏”来“破解密码”的故事。主人公勒格朗偶然在海边捡到一张羊皮纸,在炉火的烘烤下,纸上渐渐现出一幅骷髅头像和一连串与宝藏有关的密码符号。经过主人公的缜密分析和实地勘察,海盗藏宝地终于浮出水面。

布朗大学教授圣·阿蒙德在其《坡的“朴素的神秘主义”——炼金术在“金甲虫”中的运用》一文中,指出坡在《金甲虫》中运用了大量炼金术的元素(仆人朱庇特的名字,原意为木星,在炼金术的对应象征物中代表金属锡)。虽然只涉及“世俗”层面,但这些神秘的象征正是用来把“他对于许多不同的和有时相互冲突的元素的描述整合成一个完整的审美形象,而故事本身也变得更为真实和连贯”。由此,阿蒙德教授的结论是,“坡的确是偏爱将他的《金甲虫》的故事建立于‘科学’之上,但是神奇的信仰成分与炼金术士神秘的奇迹般的工作总是像‘萤火虫’一样在故事的背后闪闪发光”。

《金甲虫》中的科学成分与其背后的炼金术象征互为表里地展现在作品中。仆人朱庇特忽略左眼到右眼之间的细微误差,导致勒格朗功败垂成,可见科学与神秘主义存在一种相互依存的关系——炼金术的“伟大工作”如果忽视科学的精确性便无法完成。坡在此处设计的误差,不仅说明完成炼金转化的“伟大工作”的最后一环需要极高的准确度,而且由于这个误差无法形成一个完美的几何图形(柏拉图曾说“上帝是个几何学家”)——借此讽喻人类理性的有限性。

在小说主人公勒格朗的身上,体现着科学家的理性与神秘主义者的直觉。勒格朗在发现羊皮即藏宝图的过程中所提到的“萤火虫一闪”似的“掠过一阵念头”,这个念头与神秘主义者服用致幻剂出现的灵感有异曲同工之妙,也符合威廉·詹姆斯在《宗教经验之种种》(1902)对神秘主义下的定义,即“超言说性、知悟性、暂现性和被动性”,只不过造成这种神秘体验的不是致幻剂,而是同样具有启示象征意义的金甲虫的“一咬”。由此可见,勒格朗身上表现出“神秘主义的直觉与科学分析之间的一种动态的交替相互作用”——坡的《金甲虫》没有试图揣测神谕——在怀疑与确定之间,作者通过炼金术的象征与科学的事实,揭示出科学与神秘主义相互交融、相互依存的状态。

此外,坡擅长刻画小说人物的下/潜意识心理,特别是人的梦魇意识,如早期的小说《梅岑格施泰因》《瓶中手稿》,中期的《莫雷娜》《丽姬娅》《厄舍古屋的倒塌》,以及后期的《红死病的假面具》《陷阱与钟摆》《泄密的心》《黑猫》等。这些小说的下/潜意识描写,突出人物内心的迷离、恍惚和疯狂,刻画出一种“丧失了人性的人”的内心世界,也体现出作家的人文关怀。以后期代表作《催眠启示录》(1844)为例,故事的叙述者“我”是一名医生,“我”对凡柯克先生实施催眠的目的是为其减轻顽疾带来的肉体痛苦和精神焦虑。同时“我”与催眠状态的凡柯克进行了有关宇宙与上帝、物质与精神的一系列探讨。坡天才的领悟力和思辨力,使他预感到人类破坏宇宙和谐就预示着死亡的危险,而疗救这个染病的世界,则需借助死亡得以重生,并导引人类重返自然。叔本华在《作为意志和表象的世界》(1819)里曾作出论断:但丁笔下的地狱,如果不是取材于我们这个现实世界,又能取材于何处呢?但丁从现实世界造出一个地狱,但当他描写天堂时,则感到力不从心,因为现实世界不能为此提供任何材料。而坡生活的科学时代,无疑为他的创作提供了源源不断的丰厚素材。

“科学、技术、工业”是19世纪以来迥异于基督教神学的所谓新三位一体。自科学革命至坡所生活的时代百余年间,科技进步必将增进人类福祉的神话日益遭到质疑,而预告危机到来的警钟却越发响亮。作为科学爱好者,坡对当时美国社会的变迁有着异乎寻常的知觉领悟能力,这就使他的创作在继承西方经典(如哥特式小说)的同时,还融入了大量新兴科学,这些科学元素也成为建构其小说的重要因子,并成就了一类“交织着科学事实和预见性想象的富有魅力的传奇故事”。

众所周知,坡对气球、电报、蒸汽机、原电池等科学热门话题一直深感兴趣;他对天文学、化学、物理学、贝壳学、植物学、医学乃至数学都十分熟悉——正如评论家所言,“如果不是对力学也有相当的功力,那是谁也写不出《汉斯·普法尔登月记》和《迈尔泽尔的棋手》的”。坡创作的科幻小说约占其小说总数的五分之一,按题材大致可分为航天、航海和医学等类。航天故事如《气球骗局》,反映人类对探索月球、翱翔宇宙的向往。航海故事如《瓶中手稿》和《阿瑟·高登·皮姆述异》,讲述惊险的海上经历。这类作品既有精确的科学依据,又不乏丰富的想象力,对以后的科幻小说产生了相当影响。以航天小说《汉斯·普法尔登月记》(1835)为例,有感于科技力量对大自然的破坏不可修复,坡为人类在月球上建立了美好的家园,让失业的手工业者汉斯·普法尔在革命爆发后能躲避债主并摆脱贫困。最终他乘坐热气球到达月球,开始了幸福生活。尽管坡的航天小说通过气球载人飞行的情节构架,与凡尔纳的潜艇、威尔斯的时间机器,乃至玛丽·雪莱的科学怪人相比,在科学想象力上稍显薄弱,但值得注意的是,坡并非为科学幻想而科学幻想,他实际关心的还是天文学后面对应着的宇宙体系以及人文关怀。

坡对科学与人性两者关系的思考不仅体现在他的小说创作(科幻)里,也体现在诗歌(哲理诗)里。一方面,他惊叹于科学的迅猛发展及其所创造的奇迹,为人类征服和改造自然的伟大力量欢呼雀跃。另一方面,对于盲目追求科技进步和恣意享受科技成果的人类的未来命运,他始终怀有隐忧。创作于1829年的《十四行诗——致科学》最能表达坡对科学这把双刃剑的全面认识。在他眼中,科学是逻辑和真理的同义词,它们都通常通过严密推理以及数理演算的方式对待客观世界中的万事万物,而诗则通过直觉抵达万事万物的本质。在科学至上、机器主宰一切的19世纪,坡预见到,如果听任科技盲目发展(“阻断诗思”),势必造成人与自然和谐关系的破坏;而他的诗歌则表现出深刻的人文焦虑和道德反思:当科技发展改变了人们的时空观,颠覆了传统的物质主义理念,唯有通过更高的人文关怀,才能根本改变人类的生存困境。这也表现出坡对人类生存状态和发展危机的深刻的焦虑感和严肃的使命感。

在坡看来,人在征服自然界这一点上大大地前进了,但作为其代价的却是要面临失去自身控制的危机。人们意识到,越是满足自己的物质欲望,则内心越发空虚——人在被物质主义覆盖着的现代文明中,因太重视实际功利而放弃了内在价值,最终也失去了存在的根基和家园,注定孤苦无依。在这一点上,坡与20世纪人本主义哲学家弗洛姆(1900—1980)颇多共通之处——后者认为,人是处于自然和社会矛盾中的人。人之所以“异于禽兽几希”,在于人走出自然,建立起自己的“文明世界”。可与此同时,人也失去了曾经作为自然一部分的禀赋和他自身所具有的那种自然的和谐,这样的缺陷导致了人的失落和孤独感。而这种“现代性的缺失”,远非单纯的科学进步能够弥补和拯救。

正如评论家指出的那样,坡对当时的科学进步十分关注却从不迷信。在《山鲁佐德的第一千零二个故事》中,即便在向世人介绍一种类似于当代复印机的伟大发明时,坡也不忘在故事结尾加上一句,“这玩意儿具有极大的威力……但它的力量既可以用来行善,也可以用来作恶”。在《冯·肯佩伦和他的发现》中,坡指出,“这个重大发现对人类到底是有用还是有害,有待于证明。”坡对19世纪先进科技的洞察和预见,证明他对当时人们热衷的科学所抱持的审慎态度,堪称一种“怀疑的认识论”。

坡的这种怀疑论在小说《莫诺斯与尤拉的对话》(1841)中有更进一步的体现。借小说主人公莫诺斯之口,坡表达出对于他所处时代人类总体状况的不满:人们过于崇尚科学技术,而忽略了道德情操,并因此给人类带来灭顶之灾。在莫诺斯看来,人类处于死亡的状态才是真正符合自然的一种状态——人只不过是浩瀚宇宙的匆匆过客,他掌控科学的力量再大,改造自然的欲望再强,终究逃不过回归尘土这一宿命。而照坡的看法,唯有亚当·斯密倡导的道德情操方能引导人类摆脱贪婪的物欲,找寻到生命的真谛。

正如坡的传记作家所说,坡显然把《我发现了》(副标题“一首散文诗”)这本小册子视作自己一生创作的最高成就与最后的总结。然而事与愿违,坡的这篇“艺术遗言”因为集天文学、逻辑学、神学、美学为一体,不可避免地带有庞杂晦涩的痕迹,所以多年来颇受冷落。但正如坡本人预言的那样,一百年后,他的理论(尤其是宇宙学)果然得以复活。20世纪的科学家们从不同角度验证了坡的科学假说——原来,《我发现了》所“发现”的实际上是宇宙的诞生和消亡原理,其中的假说与“大爆炸”“热寂说”等当代理论不谋而合。按照天文学家的看法,以文学家著称于世的坡,事实上是堪与开普勒、牛顿甚至爱因斯坦媲美的天才人物。

坡将天文学意义上的“物质宇宙”视为“星系宇宙”,而他的宇宙观念除了物质宇宙,还包括了精神宇宙。西方传统的宇宙观念大体上有两种表述,一是cosmos,源于希腊文,本义为秩序,其反义词是chaos,意为混沌;二是universe,来自拉丁文,意为万有。坡的宇宙概念一方面包括了前者,即对宇宙秩序的探索;一方面更接近于后者,即包容万物。坡自称《我发现了》是关于“物质和精神之宇宙的随笔”——他在宇宙形成与消亡过程的设想中,赋予了人一种超自然的能力。在他看来,人类不仅以其精神物质的双重属性连接着物质宇宙与精神宇宙、自然界与上帝,而且还具备巨大的潜能得以接近上帝的神性。

《我发现了》堪称独步古今的一部“散文诗”,不仅因为从中可以发现宇宙大爆炸以及“熵”等前沿理论雏形,更因为其中隐含西方传统的宇宙论——“存在巨链”的思想。坡的思想体现出“存在巨链”观念的嬗变,即从万物固守其位的原则,进而演变为人类超越自我、逐渐接近神性的大胆设想。可见,在物质宇宙的形成与消亡过程中,人类如同无垠的宇宙一样也具有无限的“潜能”与神性。坡在《我发现了》结尾处写道:“请记住一切都是生命——生命——生命中的生命——小生命在大生命中,而一切都在神灵之中。”这恰恰又暗示着人类应当充分认识自身的特殊属性,即康德所谓“人类理性的局限性”——更早的蒲柏(《人论》)、卢梭(《论科学与艺术》)等都表达过这一思想,即人类不应超越自身的理智界限,“不应忘记自身的有限性”,更不应去觊觎“存在巨链”中更高一级的存在。

此外,坡在书中还详细阐述了自己对天文、物理、数学等知识领域的独特思考。对于作家的“天才”论断,各方反应不一。《纽约晚间快报》称赞这是“一篇关于物质和精神宇宙的最为杰出的文章”,而另一些报刊杂志则指坡为“最为自命不凡、厚颜无耻的家伙”——双方分歧的根源在于,坡在文章中所涉及的内容完全出于直觉思考而缺乏“科学”的依据。而在坡看来,直觉思考和精密演算在科学重大发明发现中具有同等重要的作用。

由此坡在书中大力倡导开普勒(1571—1630)的科学“直觉”,并支持哲学家密尔(1806—1873)的怀疑论——后者率先对欧几里得第五公设(即“平行公设”)提出质疑。在此之后,德国数学家高斯、俄国数学家罗巴切夫斯基相继展开研究。紧接着,德国数学家黎曼(1826—1866)在1854年取得重大突破:他提出既不是欧氏几何也不是罗氏几何的新非欧几何,或称椭圆几何。直到1868年,意大利数学家贝尔特拉米(1835—1900)在他出版的《非欧几何解释的尝试》中,证明了非欧平面几何可以局部地在欧氏空间中实现。1871年,德国数学家克莱因认识到从射影几何中可以推导度量几何,并建立起非欧几何模型,由此非欧几何得到了普遍的承认。在此过程中,坡的直觉猜想与科学家的精密演算可谓是“人文与科学”融合的最佳范例。

上世纪20年代以后,随着天体物理学的飞速发展,各种科学发现进一步证明了坡的科学洞察力和天才想象力。《我发现了》一书也逐渐成为人们论证坡具有惊人前瞻能力的重要依据,众多研究者纷纷撰文分析论证《我发现了》与现代科学相吻合的重要理论。然而需要指出的是,虽然《我发现了》绝大部分篇幅都被用于论证天文、物理等方面的科学理论,但该书真正的价值,却是隐含在这些科学理论背后的超越生命、追求永恒的哲学思想——其中关于宇宙的本源与本质、人与世界的合一、生命处于永恒的循环等核心观点,正是坡一生进行科学与人文思考的结果。

在作家爱伦·坡笔下,常见时钟和钟摆的意象(如《陷坑与钟摆》),作家以此来象征人类无力抗拒命运安排,只能听任其摆布的生存困境。然而正是为了打破这一困境,坡才始终致力于另造宇宙,并藉此重塑人类新生。也正是在对宇宙科学探究的过程中,坡洞察到宇宙的原始统一,即那种人类与周围环境及其自身存在的和谐关系。恰似评论家所指出的,坡“相信艺术能够使读者大众平静、坚强和振奋”,并在《我发现了》中实现了这种治愈功能。坡曾朗声宣布:他“可以花一个世纪等待读者”——他的底气,或许便来源于此。

作者:杨靖(本文为国家社会科学基金项目“康科德作家群研究”〈17BWW052〉阶段性成果。作者系南京师范大学外国语学院教授。韩天琪编辑整理)

内容来源:中国科学报来源:中国科学报

原文链接:http://news.sciencenet.cn//sbhtmlnews/2019/12/352113.shtm

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

H5专题:1958-2018中国科协六十周年

校园防护科学技术指南(二)

2019年度国土资源科学技术奖、测绘科学技术奖、 海洋科学技术奖评选揭晓

科学技术保密规定

【争鸣】智能不是科学技术

校园防护科学技术指南(五)

科学家呼吁增加土壤碳储量以应对气候变化

CAA | 科学技术奖

国家科学技术奖励条例

国家科学技术奖励条例