科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2020-12-28

来源:社会科学杂志

论劳动分工改变比较优势格局及政府作用——马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想与“双循环”

摘 要:立足于马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想,结合综合比较优势理论,阐述分工与比较优势的辩证关系,重点阐明“劳动的更广泛的分工和结合”正是一个国家能够用以改变原有比较优势格局的重要途径,政府通过集中力量办大事在其中发挥重要作用。面对逆全球化和新冠肺炎疫情的冲击,通过发挥集中力量办大事的制度优势,重组国内分工,实现“劳动的更广泛的分工和结合”,加快发展战略性新兴产业、关键核心技术及其产业链生态,发展内生比较优势,对于形成更具竞争力的综合比较优势,进而打造以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,具有特别重要的意义。

恩格斯指出,关于整个的历史唯物主义的问题,“从分工的观点来看是最容易理解的”,这是本文秉持的认识视角。

在自然经济是主要经济形态的中国历史中,曾经有这样一个现象,即生产力水平比较低,许多家庭人口较多,处于温饱甚至温饱不足的状态。尽管如此,还是有一些家庭的父母与其孩子一道节衣缩食,重点培养其中的个别孩子读书,通过这种方式来改变一个家庭的生活与发展命运。这种朴素的选择与实践其实蕴含了深刻的经济学道理,那就是通过重组家庭内部分工,经过努力奋斗,摆脱外生比较优势束缚,改变“龙生龙、凤生凤”的比较优势格局。一个家庭尚且如此,何况一个国家!

自李嘉图以来,根据比较优势进行分工,或者说比较优势决定分工格局,其深深影响着人们的思想与行为以及国家的经济决策与实践。“造不如买、买不如租”的争论实质是“比较优势决定分工格局”与“分工改变比较优势格局”在理论和实践上的交锋。按照“比较优势决定分工格局”,应该放弃哪怕暂时没有比较优势的产品产业(如果要发展,也应该等比较优势条件成熟后再发展),而按照“分工改变比较优势格局”,则可以发展暂时没有比较优势的产品产业,通过一段时期的人才、技术与资本积累,形成内生优势,改变原有的比较优势格局。在当今逆全球化和全球新冠肺炎疫情的冲击下,认清这一问题对于形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,保持中国经济安全、高质量且有一定速度的发展,具有重要的现实意义。浓缩为一个现实问题,即中国发展没有外生比较优势的芯片产业,其理论依据是什么?

马克思提出的“劳动的更广泛的分工和结合”正是一个国家能够用来改变原有比较优势格局的重要途径,政府可以通过集中力量办大事在其中发挥重要作用。这是本文要阐明的主旨。

文献综述

在李嘉图提出相对比较优势理论后,赫克歇尔和俄林进一步提出了要素禀赋比较优势理论。要素禀赋比较优势理论认为,如果一国的劳动力与资本比例大于另一国,则该国应该出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品,这被称为H-O定理。在此基础上,进一步衍生出要素价格均等化定理、斯托尔珀-萨缪尔森定理和鲁宾辛斯基定理。它们构成国际贸易理论中的四大定理。要素价格均等化定理认为,商品的自由贸易将使要素价格在国家之间趋于均等化;斯托尔珀-萨缪尔森定理认为,如果商品A相对于商品B为资本密集的,则当商品A与商品B的相对价格上升时,资本与劳动的相对价格也会上升;鲁宾辛斯基定理认为,当劳动力相对资本增加时,劳动力密集型产品产量上升而资本密集型产品产量下降。这些是关于贸易量、价格及资源禀赋之间关系的一般性规律描述。这些理论为“比较优势决定分工格局”提供了理论基础,成为影响国家经济决策与国家间经济关系的重要理论。

但是,外生比较优势理论面临两大挑战:第一,不能解释为什么技术和禀赋条件相似的发达国家之间的贸易量比技术和禀赋条件悬殊的发达国家与发展中国家之间的贸易量更大的现象;第二,从更为一般的经济发展现象来看,不能解释为什么一些资源丰厚国家反而不如一些资源稀缺国家发展得好的“资源诅咒”现象。正是在这种背景下,基于规模经济的比较优势贸易理论诞生了,其被称为迪克西特-斯蒂格利茨模型(简称D-S模型)。D-S模型是一个不需要有外生比较优势而以规模经济为基础的国际贸易模型,克鲁格曼运用这一模型解释了发达国家之间的贸易量为什么比发达国家与发展中国家之间的贸易量大的现象。因为有规模经济,发达国家之间可以开展产业内分工,进行更多的产业内贸易。这被视为基于内生比较优势的生产与贸易理论的发展。

对于内生比较优势理论,杨小凯、张永生认为要追溯到亚当·斯密。因为斯密指出,人们在不同职业上表现出来的极不相同的才能,与其说是分工的原因,倒不如说是分工的结果。因此,尽管李嘉图把斯密的绝对比较优势理论变成了他的相对比较优势理论的特例,但实际上,两者有本质区别,即斯密的比较优势理论属于内生比较优势理论,而李嘉图的比较优势理论则属于外生比较优势理论,是建立在外生技术比较优势基础上的。实际上,斯密为“分工改变比较优势格局”提供了最早的论述。

内生比较优势与报酬递增紧密相连,在后来的经济理论发展中有诸多体现,例如,马歇尔关于工业组织与报酬递增,熊彼特关于企业家创新与“历史的报酬递增”,阿林·杨格关于迂回生产与报酬递增,舒尔茨关于人力资本与报酬递增,阿罗关于“干中学”与报酬递增,迪克西特和斯蒂格利茨关于规模经济与报酬递增,保罗·罗默关于知识溢出与报酬递增等。尽管这些理论是对经济发展原因与机制的一般研究,但也推动了20世纪70年代以来新分工经济学的发展。新分工经济学除了上面提到的以克鲁格曼为代表的新贸易理论外,还有一个不能不提的是以杨小凯和黄有光为代表的以报酬递增和超边际分析为主要特征的内生专业化分工理论。杨小凯认为,D-S模型也存在一些问题:第一,由于国际贸易以规模经济为动力,国内贸易理论与国际贸易理论还没有统一;第二,由于生产率只与规模有关,而与生产结构是专业化还是非专业化无关,它不能解释每个人的专业化水平和社会分工水平,进而不能解释经济组织的演进。以杨小凯和黄有光为代表的研究群体在秉承亚当·斯密专业化与分工思想的基础上,发展了一系列的内生专业化分工贸易模型。他们认为,一个经济主体的比较优势受技术效率、资源禀赋、市场规模、交易效率、制度等多因素的综合影响,最终决定于外生和内生比较优势相互作用的净效果,由此提出了“贸易不可能定理”,即“一般均衡是技术、禀赋、偏好、交易效率等多个参数经由价格、数量之间无数反馈圈形成,根本找不出普适的规律”,“有关的贸易量、价格及资源禀赋之间的关系不可能有什么一般规律,一些特定规律只在特定模型的特定参数范围内成立”。征得杨小凯的赞同,向国成、韩绍凤把他们的比较优势理论称之为综合比较优势理论,认为“贸易不可能定理”所揭示的真谛在于:在经济发展上,不仅“听天命”,即充分利用外生比较优势;更要“尽人事”,即致力于专业化基础上的内生比较优势的培育与发展,进而改变综合比较优势格局。

根据禀赋比较优势理论,林毅夫、蔡昉、李周对新中国成立以来的经济发展战略进行了深刻分析,认为以赶超为目标的重工业优先发展战略违背禀赋比较优势,内生了高度集中的计划经济体制,走了一条成本高昂的经济发展道路,而改革开放之所以取得巨大成就,是因为走了一条符合禀赋比较优势的改革与发展道路。在此基础上,林毅夫进一步把自己的理论称之为新结构经济学,认为一国经济发展战略要与要素禀赋结构相一致,从一般经济发展过程来看,在初始期,一国劳动力相对丰裕,优先发展劳动密集型产业;通过资本积累,再发展资本密集型产业;通过知识创新,再发展技术密集型产业,经济发展随着要素禀赋结构的变化,逐步依次转型升级。显然,这一理论逻辑否定了中国20世纪50年代至70年代的重工业优先发展战略,属于“比较优势决定分工格局”的代表。

列宁根据马克思的资本有机构成提高理论,提出了生产资料优先增长理论,这是当年我国实施重工业优先发展战略的理论依据。姚洋和郑东雅扩展了西科尼和松山的模型,研究发现,适度优先发展重工业的不平衡增长战略可以通过提高整个经济部门的生产效率,为后续更深更广地推进工业化提供更持久的动力;并通过加入政府部门以研究重工业的最优补贴期限和补贴利率,用校准后的中国数据证明了计划经济时代实行的重工业优先发展战略的正确性。邓宏图、徐宝亮和邹洋以政府的效用为目标,构造包含资本密集型部门与劳动密集型部门的动态最优化模型,从发挥比较优势的“门槛条件”视角,研究了重工业优先发展战略以及转向比较优势战略的合理性。这些在一定意义上是“分工改变比较优势格局”的体现。

从整体上来看,“分工改变比较优势格局”仍然没有得到理论界的高度重视。一国经济发展当然会受制于已有的比较优势格局,但一国比较优势是动态发展变化的。我们认为,这种发展变化与该国如何组织分工紧密相连,许多优势需要在分工的专业化与协作化有机统一的“干中学”中才能形成,这或许是阿罗为什么重视杨小凯、黄有光这一群体的研究成果的原因。对于资本密集型产业和知识密集型产业,你不去“干”,纵然依靠发展劳动(或资源)密集型产业积累了资本,也只能去购买、去租用,未必能够成功转型升级到独立自主的资本密集型产业和知识密集型产业。不然,怎么还会存在“资源诅咒”现象呢?新结构经济学所提供的发展路径大致与最早完成工业革命的英国经济发展历史相吻合,但并不吻合后发成功崛起的美国经济发展历史;如果把中华人民共和国70多年来的发展作为一个整体来看,也不符合它所设计的发展路径。

本文立足于马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想,结合综合比较优势理论,阐述分工与比较优势的辩证关系,重点阐明劳动分工改变比较优势格局问题。

马克思的“劳动的

更广泛的分工和结合”思想:

分工与比较优势的辩证关系

众所周知,1846年英国废除《谷物法》,推行自由贸易的理论基础是李嘉图的相对比较优势理论,强调每个国家根据既有的外生物质技术条件来选择生产自己具有相对比较优势的产品。马克思曾经对李嘉图的理论进行过深入研究,并在其著作中有许多引用和批判,但我们查遍《马克思恩格斯全集》(第一版)也没有找到比较优势或相对优势的半个字眼。为什么马克思只字不提李嘉图的比较优势理论?我们认为,它不完全符合马克思的世界观与方法论及以此为基础的“劳动的更广泛的分工和结合”思想。

(一)马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想

第一,从社会存在决定社会意识出发,马克思认为,“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织,以及受肉体组织制约的他们与自然界的关系……任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动所发生的变更出发”,“人们用以生产自己必需的生活资料的生产方式,首先取决于他们得到的现成的和需要再生产的生活资料本身的特性……个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件”。由此决定了“分工起初只是性交方面的分工,后来是由于天赋(例如体力)、需要、偶然性等等而自发地或‘自然地产生的’分工”,“自然分工发生在交换之前,产品作为商品的这种交换,起初是在各个公社之间而不是在同一个公社内部发展起来的。这种分工在某种程度上不仅以人本身的自然差别为基础,而且以各个公社所拥有的生产的自然因素为基础”。从人类历史发展过程来看,自然分工延续了很长时间,今天仍有它的身影。因此,要素自然禀赋在人类社会的很长历史时期都对分工格局起着主导作用。

第二,从社会意识的能动性与实践性出发,马克思认为,“环境正是由人来改变的”,“最强大的一种生产力是革命阶级本身”。人是生产力中最活跃、最积极的因素。“真实的分工”是从物质劳动和精神劳动分离的时候开始,“从这时候起意识才能真实地这样想像:它是同对现存实践的意识不同的某种其他的东西;它不想像某种真实的东西而能够真实地想像某种东西。从这时候起,意识才能摆脱世界而去构造‘纯粹的’理论、神学、哲学、道德等等”。正是物质劳动和精神劳动、体力劳动和脑力劳动的分工,极大地促进了科学技术的发展。或者说,科学技术本身的发展在很大程度是分工的产物。随着人类认识与改造自然能力的提高,“机械方面的每一次重大发明都使分工加剧,而每一次分工的加剧也同样引起机械方面的新发明”。自然科学“使分工丧失了自然性质的最后一点痕迹”。这就意味着一国生产什么、怎样生产并不是完全地、被动地受制于现有要素禀赋结构,而是可以通过发挥人类社会认识与改造世界的能动性和创造性,从而在相当程度上使劳动分工超越现有要素禀赋的制约。

第三,基于人口规模的“劳动的更广泛的分工和结合”。马克思认为,“人口数量和人口密度是社会内部分工的物质前提”,“人口和人口的增长是分工的主要基础”,“人口的增加会使劳动生产力提高,因为这会使劳动的更广泛的分工和结合等等成为可能”。“劳动的更广泛的分工和结合”,不仅体现在同一产品及其组成部件的生产上(即产品内分工),也体现在一个国家和地区或一定市场范围内的不同产品的生产上(即产业内与产业间分工);不仅体现在个体力量所能达到的分工与结合上,也体现在集中力量办大事、达到个体力量所不能达到的分工与结合上;不仅体现在同一时期的分工与结合上,也体现在跨期的分工与结合上。以跨期的分工与结合为例,假如一个社会有两种生产活动:一个是生产粮食;一个是生产拖拉机。生产粮食既可以只用劳动,也可以用劳动和拖拉机。使用拖拉机生产粮食具有迂回经济效果,能够提高粮食生产的劳动生产率,但是,生产拖拉机本身具有很高的固定学习费用,不通过专业化的学习和生产则不可能生产出高效率和低成本的拖拉机。所以,使用拖拉机生产粮食面临迂回生产效果与高固定学习费用的冲突。如果有人专门生产拖拉机,由于生产拖拉机有很高的固定学习费用,他必须花足够的时间与精力钻研制造技术,在拖拉机达到商业化水平之前,他在第一期需要向别人借钱(或者通过政府财政转移支付)买食物以维持生计。农民若希望在第二期能够用拖拉机来提高粮食的劳动生产率,则需要在第一期先把粮食借给(或者通过政府财政税收等)制造拖拉机的人。发生在这两类专业生产者之间的借贷行为(或政府收支转移)在交易效率比较高的情况下将促进分工的发展,拖拉机成功制造并商业化后,专业制造拖拉机的人将拖拉机卖给农民,不仅可以换到今后需要的粮食,也可偿还过去向农民借的债务及利息;农民因为拖拉机是专业化生产,效率高,成本低,从而可以更便宜地获得拖拉机,又由于使用拖拉机具有迂回经济效果,农民的粮食生产率将得到提高,粮食生产率提高反过来使农民更有条件购买拖拉机这一中间产品。尽管这会降低第一期的福利水平,但是能够提高两个时期的总体福利水平。这种跨期的“劳动的更广泛的分工和结合”的福利效应,将推动尤其需要集中力量办大事才能突破的新技术与新产品的发展。因此,在一定的人口规模基础上,“劳动的更广泛的分工和结合”使得在相当程度上超越现有要素禀赋比较优势格局成为可能,从而为一国生产什么、怎样生产提供了越来越大的选择空间。

“劳动的更广泛的分工和结合”提高了劳动生产力,产生了内生比较优势。与斯密相比,马克思并没有把分工产生的内生比较优势来源局限于基于个人的劳动熟练程度提高、节省劳动时间、促进机器发明与运用等分析上,他更强调分工组织所产生的协作力或集体力。在工厂内,分工是专业化与协作化的统一,是一个事物的两个方面,正如马克思所指出的,分工是“一种特殊的、有专业划分的、进一步发展的协作形式”,是“以协作为前提或者只是协作的有专业划分的方式。以使用机器为基础的工厂等等也是这样”。他认为,“不仅通过协作提高了个人生产力,而且创造了一种生产力,这种生产力本身必然是集体力”,“工场手工业分工……造成了社会生产过程的质的划分和量的比例,从而创立了社会劳动的一定组织,这样就同时发展了新的、社会的劳动生产力”。这种“新的、社会的劳动生产力”是分工的专业化与协作化有机统一所产生的协作力或集体力。马克思深入分析了产生这种新的集体力的源泉:第一,激发人们的竞争心和振奋人们的精神;第二,缩短劳动对象通过同样空间所需要的时间;第三,扩大生产力在空间上的作用范围,局部生产过程既可以在时间上继起,又能在空间上并存,使产品的不同空间部分同时成长,缩短制造总产品所必要的劳动时间;第四,由于一些劳动过程具有时间的紧迫性(如农业的季节性),协作通过投入较多的劳动力来及时完成紧迫性任务,从而避免不必要的损失;第五,可以使劳动者集结、不同劳动过程靠拢、生产资料积聚,从而缩小劳动的空间范围,起到节约非生产费用的作用;第六,协作中的个人劳动是总劳动的一部分,而总劳动在商品经济中受制于社会平均劳动,从而个人劳动也受制于社会平均劳动,超过社会平均劳动的部分则是无用劳动,因此,价值与竞争规律的作用形成劳动节约机制。总之,“劳动的更广泛的分工和结合”不仅提高了个人生产力,还额外产生新的集体力,形成“新的、社会的劳动生产力”,这是内生比较优势的重要源泉。

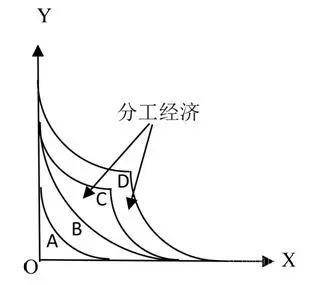

综上所述,基于人口规模及其能动性,实现“劳动的更广泛的分工和结合”以提高劳动生产力,进而创造新的生产力与内生比较优势,这是马克思的重要分工思想。杨小凯用几何图形描述了基于个人专业化经济(或者说个人生产力)的分工经济(见图1)。其中,A代表一个人自给自足的生产曲线,B代表由2个人所组成的社会的自给自足的总生产曲线,C代表存在分工的社会总生产曲线。C与B之间的区域代表一个社会超越自给自足的分工经济。这种分工经济建立在个人专业化提高劳动生产率的基础上。其中,生产者在不同产品上生产率的差别是由每个人选择生产不同产品而形成的(一个人选择生产Y而不生产X,则在X的生产率上为0,反之亦然),也就是说,在生产率上的比较优势差别是决策之后内生出来的。这种分工经济还没有反映出马克思所关注的协作力或集体力。我们用D代表包含了分工而产生协作力或集体力的社会总生产曲线,D与C之间的区域代表因协作力或集体力而产生的分工经济。“劳动的更广泛的分工和结合”不仅产生基于个人专业化的分工经济,还产生基于协作力和集体力的分工经济,这由D与B之间的区域来代表。生产者在不同产品上生产率的比较优势差别是由分工内生出来的,进而改变比较优势格局。

图1 专业化经济和协作力的分工经济

(二)对李嘉图外生比较优势理论的审视

根据以上分析就可以清晰看到,李嘉图的外生比较优势理论显然并不完全符合马克思的世界观与方法论及以此为基础的“劳动的更广泛的分工和结合”思想。在17世纪和18世纪,出现了马克思所指出的“商业和工场手工业不可阻挡地集中于一个国家——英国”的现象,但这种现象绝不是仅用人们面对现有要素禀赋结构的比较优势所能解释的。因此,马克思在《关于自由贸易的演说》中曾经发出了这样的质疑,“有人对我们说,自由贸易会引起国际分工,并根据每个国家优越的自然条件规定出生产种类。先生们,你们也许认为生产咖啡和砂糖是西印度的自然禀赋吧。二百年以前,跟贸易毫无关系的自然界在那里连一棵咖啡树、一株甘蔗也没有生长出来”。显然,正是分工与贸易改变和形成了西印度的比较优势格局,这是对李嘉图比较优势理论的质疑,也是对“比较优势决定分工格局”的质疑。

如果只能按照外生比较优势格局来分工,那么,“劳动的更广泛的分工和结合”就会受到极大的限制。针对李嘉图的外生比较优势决定论,这里借用马克思对机械的、形而上学的唯物主义的批判再适合不过了:“对事物、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作人的感性活动,当作实践去理解,不是从主观方面去理解。所以,结果竟是这样,和唯物主义相反,能动的方面却被唯心主义发展了,但只是抽象地发展了,因为唯心主义当然是不知道真正现实的、感性的活动的。”贯彻辩证唯物主义和历史唯物主义,有利于在比较优势理论与实践上避免犯机械的、形而上学的唯物主义的错误。尽管分工受制于要素禀赋结构决定的既有外生比较优势格局,但如果把这一点极端化甚至僵化,真理则可能变成谬误。按照李嘉图的外生比较优势理论,当今中国是不应该发展芯片产业的。比较而言,综合比较优势理论既强调充分利用外生比较优势,又注重在专业化与协作化有机统一的基础上培育和发展内生比较优势,这更符合马克思关于分工与比较优势的辩证关系思想。

英美历史地位转变的启示:

分工重塑比较优势格局

第二次世界大战结束之后,英美之间完成了主导世界的换位,尽管两次世界大战极大地加速了这一换位的历史进程,但这一进程本身在第一次世界大战之前早已经开始了。从这一换位的历史发展过程中可以看到,第一次世界大战前美国重塑国内分工,抓住第二次工业革命的历史机遇,这对于改变英美比较优势格局具有重要作用。

(一)英国对既有比较优势格局的维护

在英国不断走向世界经济链条顶端的过程中,美国成为了这一链条上的附庸,成为宗主国英国的原料和原材料供应地、工业品的销售地。这似乎符合各自的禀赋比较优势。实际上,这毋宁说是英国重商主义政策的结果。马克思认为,从1651年英国颁布航海法以及殖民地垄断开始,到18世纪末期,“最强大的海上强国英国在商业和工场手工业方面都占据优势。这里已经出现商业和工场手工业集中于一个国家的现象”。为了保持这种商业和工业的优势,英国对工场手工业经常采用种种的保护办法,“在国内市场上实行保护关税,在殖民地市场上实行垄断,而在国外市场上则实行差别关税。本国生产的原料(英国的羊毛和亚麻,法国的丝)的加工受到保护,国内出产的原料(英国的羊毛)禁止输出,进口原料的加工仍受到歧视或完全被禁止(如棉花在英国)”。李斯特说:“它甚至不许那些殖民地造一只马蹄钉,更不许把那里所造的输入英国……它宁可使用质量较差、代价昂贵的它自己的东西。”然后,英国利用海上强国势力、条约(如与葡萄牙的麦修恩条约、与西班牙的阿西安托条约、与法国的伊甸条约)和非法买卖来保证自己的工场手工业产品在世界市场得到最广泛的销售与发展,并摧毁他国工业,即“大陆工业应趁其蓓蕾之时加以剪除”。“由于英国实行重商主义政策目的就在于限制与英国制造的商品间的竞争,所以殖民地的制造业发展受到限制。殖民地得生产那些母国没有的商品,且殖民地成为母国工业品的垄断市场。因此,举例来说,英国不准殖民地生产铁制品,殖民地间的本地纺织品贸易也被禁止。”在当时,不是殖民地没有禀赋条件来生产铁制品,至少殖民地的造船业成本比英国本土具有很大优势。造船就需要铸铁,殖民地是铁的主要生产者,产量在独立战争时期约占全世界产量的15%,其中许多出口到英国。但是1750年后,英国禁止殖民地建立新的铸铁厂。即使美国摆脱英国统治而独立,也并没有从重商主义限制中解放出来。“相反,美国只不过从大英帝国体系中的一个积极参与者,转变为由几个重商主义大国所把持世界的局外人。”实际上,正如贝克特在《棉花帝国》中所指出的,对重商资本主义时期用“战争资本主义”来描述更为恰当,“作为第一个工业化国家,英国并不像人们通常描绘的那样,是一个自由、精干、有着可靠且不偏不私的机构的国家。相反,英国是一个帝国主义国家,拥有巨大的军费开支,几乎持续处于战争状态,有着强大且持干涉主义的官僚体制,税负高,政府债台高筑,实施保护主义关税,而且并不民主”。

1815年,英国击败拿破仑领导的法兰西第一帝国后,一跃成为世界第一强国,恢复了美国1807年为避免卷入欧洲战争而颁布《禁运令》所中断了的英美贸易。结果是相当于美国国内产量四分之三的7100万码英国棉纺织品在美国市场上销售,美国公司数量从1814年的128家锐减到1816年的26家、1819年的8家。美国纺织工业在英国贸易品的冲击下基本破产。

(二)美国突破外生比较优势格局的举措

形势的转变始于美国在1793年爆发的英法战争中宣布中立,与包括英法在内的所有国家开展贸易,人均得自出口、航运服务和船只销售的收入从1792年的6.77美元增加到1807年的22.76美元。1807年,美国为避免卷入欧洲战争而颁布《禁运令》,尽管导致了美国的进出口贸易受到重创,但却刺激美国开始大力发展进口替代工业以满足国内消费需求,从而促进了包括纺织业、金属和机器以及化工业在内的国内制造业的发展。尤其是在历经1815年英国工业品的冲击之后,美国工业便在1816年后的国家对外保护、对内竞争中发展起来。正如李斯特所说:“美国寻求它国家幸福前途时所遵循的方向与绝对自由贸易原则恰恰相反”。至少如下四个方面的举措在重塑美国国内分工中发挥了重要作用,并抓住了19世纪中叶以电气化为代表的第二次工业革命的历史机遇,进而改变了英美比较优势格局。

第一,为了抵制外国商品的倾销,保护本国工业,1816年美国政府颁布了《关税法》,这被视为美国政策朝保护和鼓励制造业方向进行根本性转变的开始。到1888年,由于贸易状况突然恶化,《麦金利关税法》得以通过,平均关税率提高到48%,这是美国历史上保护主义色彩最浓的关税法。高水平关税为国内工业提供了赖以生存和发展的统一国内市场。直到1914年,美国已成为世界上工农业的头号强国,这才转向自由贸易并谋求世界经济霸权。

第二,美国联邦和各州政府支持公路、运河和铁路建设,推进了“西进运动”。1815年至1860年投资于运河建设资金总共达到1.88亿美元,其中四分之三约1.365亿美元来自国库。到19世纪60年代,美国铁路总长超过3万英里,占世界铁路总长的一半,约投资10亿美元;到1900年,美国营运的铁路达到20万英里,相当于美国历史上所修铁路总长的四分之三。政府对铁路的补贴和土地赠予是促进铁路、进而促进工业资本主义发展的一个关键性举措。国内运输的改善促进了区域间贸易的扩张,加速了美国工业化和城市化的发展进程,进一步扩大了国内市场。

第三,人口增长是重塑分工进而推动美国经济增长的重要动力。人口自然增长率高和大量移民导致美国的人口增长,1820年至1860年就有约500万-700万移民来到美国,大多数来自西欧,1870年至1910年,美国新增劳动力中有五分之一来自于移民。移民既遏制劳动力成本过快上升,又带来了资本、技术与国内市场需求,还“使劳动的更广泛的分工和结合等等成为可能”,增强了产品产业多样化发展的协调空间。19世纪30年至70年代,美国制造业开始飞速发展,以铁路修建、重工业发展为代表。到1880年,美国工业产值超过英德两国,成为世界第一工业强国。1890年,美国工业在工农业总产值中的比重达到80%,重工业的产值已与轻工业相当。到一战前夕,美国工业产值已超过英法德的总和。

第四,技术革新改变了美国的要素禀赋比较劣势。在美国工业化过程中,从要素禀赋来看,工人工资和企业资金成本都比英国高,美国似乎并不具备发展纺织、冶炼、机器制造和化工等工业的比较优势,但是技术革新改变了这种格局。在第二次工业革命中,美国是机床工业这一“母机”的早期领头羊,为新技术的创造和扩散提供了巨大的经济性;促进批量生产(有利于实现规模经济,降低单位产品生产成本)的“部件互换技术”在工业生产中得到运用与推广,这被经济史学家和技术史学家视为制造业的美国系统的基石。“到19世纪中期,美国制造业已从使用传统方法仅对原材料进行相当简单的处理,转变为依靠日益精细的劳动分工和专业化来生产日益高级的产品的复杂的机器密集型的生产过程”,“美国的制造业让人觉得突然蹦到前面,在效率和机械化程度方面都比英国强”。

(三)美国在工业化道路上后发崛起的历史启示

一个世纪中,美国从欧洲工业的边缘区和模仿者发展为工业领头人,在工业化道路上后发成功崛起,并最终促成美国和英国历史地位的转变,这至少有以下三点历史启示:

第一,移民是解决美国当时人口与人才规模不足的重要途径,不仅遏制劳动力成本过快上升,还带来了资本与技术,扩大了国内市场。人口与人才规模是美国工业化崛起的重要基础。

第二,有了人口与人才之后,美国并没有遵循按外生比较优势格局参与国际分工,而是在国内践行“劳动的更广泛的分工和结合”,在第二次工业革命中通过技术创新,形成克服自身要素禀赋结构缺陷的节约劳动的技术发展路线,培育内生比较优势,提升综合比较优势程度,成功改变比较优势格局,促进了具有良好报酬递增效应的重工业与制造业的发展。

第三,为了扶持民族工业独立自主地发展,依靠国家力量,在政治上采取孤立主义的策略,在经济上实行高水平关税与补贴政策,加强铁路等基础设施建设,以促进工农业、城乡和东西部地区之间的经济循环,形成以国内经济循环为主体的发展格局,为美国工业化崛起提供稳固的国内市场。正如李斯特所说:“任何大国要获得恒久的独立与富强的保障,首先要做到的就是使自己的力量与资源能够获得独立的、全面的发展。”

以人口与人才增长为基础,以技术创新为动力,以国内市场为依托,在国内开展“劳动的更广泛的分工和结合”,重塑比较优势格局,这是美国独立自主工业化崛起的立足之本。

基本结论及现实意义

本文立足于马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想,结合综合比较优势理论及美国工业化崛起的历史,阐述分工与比较优势的辩证关系,重点阐明劳动分工改变比较优势格局及政府作用问题。

(一)基本结论

第一,尽管自然禀赋在人类社会的较长历史时期都对分工格局起着主导作用,但是随着人口规模的增长和认识与改造自然能力的提高,“使劳动的更广泛的分工和结合等等成为可能”,这为一国怎样生产、生产什么提供了可以超越现有要素禀赋结构的越来越大的选择空间。比较优势制约分工格局,但“劳动的更广泛的分工和结合”也可以培育内生优势,改变比较优势格局,这是分工与比较优势的辩证关系,是马克思的重要分工思想。

第二,贯彻辩证唯物主义和历史唯物主义,有利于在比较优势理论上避免犯机械的、形而上学的唯物主义的错误,防止把外生比较优势理论推向极端而使真理变成谬误的结局。综合比较优势理论既强调充分利用外生比较优势,又注重在专业化与协作化有机统一的基础上培育和发展内生比较优势,这符合马克思关于分工与比较优势的辩证关系思想。这有利于在实践上廓清“造不如买、买不如租”的争论,其为美国工业化崛起的历史所证实,是我国发展没有外生比较优势的芯片产业的理论依据。

第三,以人口与人才增长为基础,以技术创新为动力,以国内市场为依托,在国内开展“劳动的更广泛的分工和结合”,培育内生比较优势,这是美国独立自主工业化崛起的立足之本;政府在重塑综合比较优势、促进英美历史地位转变中发挥了重要作用。正如赫德森所说:“美国需要实行关税保护,对工农业进行补贴,以避免在国际分工中沦为‘担水劈柴’的角色。”

(二)现实意义

“劳动的更广泛的分工和结合”重塑比较优势格局,对于正确认识“双循环”新发展格局具有重要意义。

第一,“双循环”新发展格局是对马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想的继承和发展。习近平总书记提出,“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。首先,这包含了国家内与国家间两个层面的“劳动的更广泛的分工和结合”;其次,突出国家内的“劳动的更广泛的分工和结合”是立足之本,是新发展格局的主体;再次,统筹兼顾这两个层面的“劳动的更广泛的分工和结合”,使之相互促进。因此,“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是对马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想在新时代的继承和发展。

第二,“双循环”新发展格局是对中华人民共和国70年经济发展历史经验的科学总结。在20世纪50年代至70年代的中国社会主义建设时期,面对外部封锁,毛泽东主席指出,“人民群众有无限的创造力。他们可以组织起来,向一切可以发挥自己力量的地方和部门进军,向生产的深度和广度进军,替自己创造日益增多的福利事业”。这正是马克思的“劳动的更广泛的分工和结合”思想的展现。中华人民共和国前30年建立起了比较完整的工业体系、科学技术体系、国防体系和国民经济体系,这是在保持庞大人口规模和劳动力规模的基础上,采用发挥劳动力丰富这一禀赋优势的劳动力替代资本的技术路线,依靠政府集中力量办大事的优势,强有力地重组国内分工,实现国内“劳动的更广泛的分工和结合”而取得的。但是,外部封锁导致我国经济只能被动进行内部循环,使得“劳动的更广泛的分工和结合”的发展还远远不够。

改革开放四十年来,社会主义市场经济得到极大发展,人民自由迁徙、择业与创业,继续发挥劳动力禀赋优势,实施出口导向战略,参与国际经济分工体系,这使我国“劳动的更广泛的分工和结合”在广度和深度上得到进一步拓展,大大提升了国民经济的整体发展水平和综合国力。但是,因为卷入国际经济分工体系的时间先后及程度不同,拉开了沿海与内地、城市与乡村之间的发展差距和收入差距,成为不平衡、不充分发展的重要组成部分。部分经济主体“两头在外”(原材料、商品市场)、“三头在外”(原材料、商品市场、投资生产)甚至“四头在外”(原材料、商品市场、投资生产、消费),这都是不可避免的和必要的。只是,如果这种情况发展规模比较大、持续时间比较长,必然会导致国家内部经济循环的割裂。比如,一部分经济主体广泛卷入国际经济分工体系,与国内其他经济主体缺乏市场联系,那么,其他经济主体就会因国内市场受限而得不到充分发展。到2007年,我国对外贸易依存度最高达66%,一度形成了以国际循环为主的格局。这又反过来制约国内超大规模市场潜力的发挥,进而制约国内劳动分工向广度与深度拓展,加剧不平衡不充分的发展。

总结中华人民共和国70年的经济发展,寓于本国范围内的发展,或者对外经济发展引致国内经济发展不平衡不充分,这都不是经济发展的理想格局。“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是对中华人民共和国70年经济发展历史经验的科学总结。

第三,“双循环”新发展格局是解决新时代社会主要矛盾、应对百年未有之大变局的战略举措。在新时代,解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的社会主要矛盾,需要以国内为主、以国际为用,开展“劳动的更广泛的分工和结合”,使劳动分工得到更加充分的发展。通过“劳动的更广泛的分工和结合”,促进经济高质量发展,使所有经济主体深度卷入国民经济分工与市场体系,进而推进全体人民共同富裕进程,形成国内超大规模市场,而国内超大规模市场又反过来进一步促进“劳动的更广泛的分工和结合”。这样就形成分工发展与市场扩展之间循环累积、相互促进的良性发展格局,从而把“国内大循环”打造成“双循环”的主体。壮大“内循环”,不排斥“外循环”。相反,在逆全球化与全球重大公共危机冲击下,壮大“内循环”,增强中国经济韧性与动力,加速中国经济复苏,这将有利于带动世界经济的复苏,有利于深化国家之间的“劳动的更广泛的分工和结合”,促进“外循环”的发展。

在后发工业化崛起的道路上,始终存在国家之间遏制与反遏制的斗争,政府的作用并不局限于提供基础设施及公共服务,而是在重组国内分工中发挥重要作用。对于后发国家来说,先进关键技术以及相关的产业链生态具有极强的锁定效应,不能轻易突破。这一效应在信息技术时代表现得更加牢固。要在没有外生比较优势的情况下打破这种路径依赖的锁定效应,仅仅依靠市场的自发力量远远不够,这需要发挥政府的有效作用。面对百年未有之大变局以及逆全球化和新冠肺炎疫情的冲击,对中国而言,一方面要继续发挥庞大人口规模、人才规模和市场规模的优势,另一方面要发挥集中力量办大事的制度优势,在实现“劳动的更广泛的分工和结合”中发挥人民的能动性与创造性,加快发展战略性新兴产业、关键核心技术及其产业链生态,培育内生比较优势,这对形成更具竞争力的综合比较优势,重塑国际比较优势与“双循环”新发展格局,具有特别重要的意义。正是在“劳动的更广泛的分工和结合”上体现了“最强大的一种生产力是革命阶级本身”的真理光辉!

总之,“劳动的更广泛的分工和结合”正是一个国家能够用来改变原有比较优势格局并形成“双循环”新发展格局的重要途径,政府需要通过集中力量办大事在其中发挥重要作用。

来源:shehuikexuezazhi 社会科学杂志

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNzc3MTUwMw==&mid=2247486381&idx=1&sn=4f6f38472b2a14d9a865b44244f9016d

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

高校劳动教育该如何推进

揭示神经肽调控蜜蜂劳动分工新机制

“春分工程”3年惠及人次超2000万

关于省科协领导同志分工的通知

风云卫星是如何分工明确、按点“值班” 的?

第五十三期:牙齿的分工︱小小科普员

人体细胞如何分工这张图谱带来新的认识

【转载】家务重新分工成为农民工必经“阵痛”

“暴力裁员”戳中了哪些现实痛点

春分工程•湖北青少年科普专项行动走进鄂州