科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2021-03-23

据统计,一座为40万居民服务的普通规模污水处理厂,每天向环境排放的微塑料高达200万粒。目前,科学家们仍在研究这些微小塑料颗粒对环境和人类健康的影响。微塑料长度不足5毫米,主要来自化妆品、牙膏、服装纤维以及食物。

近日,美国新泽西理工学院(NJIT)的研究人员在《危险材料快报》中发文称,微塑料在被冲入下水道,进入污水处理厂之后,其表面滋生的生物膜将成为病原微生物和抗生素废料的“乐园”。某些细菌菌株在生物膜上生长迭代后,抗生素耐药性提高了30倍。

“很多科学家将研究重点放在微塑料污染产生的负面影响上,每年数百万吨的微塑料对全球淡水和海洋环境施加了巨大压力。然而,微塑料对城镇污水处理过程的影响很大程度还是未知的。”论文作者、NJIT副教授Mengyan Li说,“废水处理厂是各种化学品、耐抗生素细菌和病原体的聚集地。一旦微塑料避开水处理环节,它便成为上述物质的载体,对水生生物和人类健康构成严重威胁。”

论文作者、NJIT博士生Dung Ngoc Pham补充:“大多数污水处理厂并非为去除微塑料而设计,它们会源源不断地将微塑料排放到环境中。我们的目标是调查微塑料是否富集了污水处理厂活性污泥中的耐抗生素细菌。如果答案是肯定的,我们希望能了解更多有关微生物群落的信息。”

在本次研究中,研究人员从三处生活污水处理厂收集了若干批次污泥样本,分别涂抹于两种广泛使用的商业塑料——聚乙烯(PE)和聚苯乙烯(PS)之上。随后,他们识别了微塑料上生长的细菌类别,并跟踪了细菌的基因变化。

结果表明,微塑料生物膜上出现了3种特殊基因:sul1、sul2和intI1。这3种基因都会增强细菌对常用抗生素磺胺类药物的耐药性。仅3天后,研究人员发现细菌的耐药性比对照组高出了近30倍。当他们向样本中加入抗生素磺胺甲恶唑(SMX)后,细菌的抗生素耐药性又进一步增长了4.5倍。

研究人员在微塑料上一共发现了8种高度富集的细菌。其中,两种新兴病原体通常被认为与呼吸道感染有关。

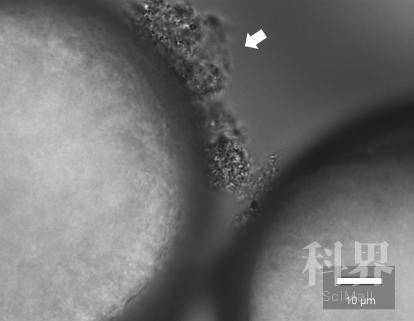

研究人员表示,在微塑料上发现的菌株Novosphingobium pokkalii很可能是形成具有病原体吸引力的黏性生物膜的关键启动器,它能使生物膜扩张。

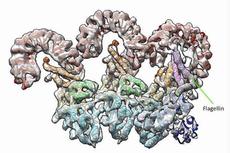

此外,研究人员还突出了基因intI1的作用——作为移动遗传元素,负责在微生物之间交换抗生素耐药基因。

“很多人认为微塑料只是些不起眼的小珠子,其实,它们为微生物生长提供了广阔空间。”Li说,“当微塑料与污水厂的活性污泥混合后,Novosphingobium等细菌附着在其表面,分泌出胶状胞外物质。在其他细菌附着后,它们甚至可以彼此互换DNA。这就是抗生素耐药性基因在细菌群落中的传播方式。”

Pham补充,“有证据表明,这类细菌也通过同种方式对氨基糖苷、β-内酰胺和甲氧氨嘧啶等抗生素产生了耐药性。”

Li表示,研究团队正在开展深入研究。“部分州已经在考虑出台新规定,限制微塑料在消费品中的使用。我们呼吁进一步研究废水处理系统中的微塑料生物膜,并加大去除微塑料方案的开发力度。”他说。

科界原创

编译:德克斯特

审稿:西莫

责编:陈之涵

期刊来源:《危险材料快报》

期刊编号:0304-3894

原文链接:

https://phys.org/news/2021-03-microplastics-hubs-pathogens-antibiotic-resistant-bacteria.html

版权声明:本文由科界平台原创编译,中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。转载请注明来源科技工作者之家—科界App。

人类肠道每天能吸收300亿噬菌体

科学家首次观测到小鼠免疫系统识别入侵细菌全过程

上海白龙港地下污水处理厂北部土建标段顺利完成并投入使用

【新科技知识干部读本】大规模海水淡化有望解决水资源匮乏问题

中国恩菲中标绵阳市塘汛污水处理厂三期工程

污水处理厂3D动画展示

遗传学: 杀手是怎样炼成的

『全国科普日 • 应急科普』污水处理厂暴雨、洪水灾害应急预案

城东污水处理厂二期扩建项目成功通水调试

新型肺炎疫苗研发成功,远超23价疫苗免疫范围