科技工作者之家

科技工作者之家APP是专注科技人才,知识分享与人才交流的服务平台。

科技工作者之家 2021-05-18

神经元是大脑中非常重要的功能单位,它们具有很独特的树状细胞结构,通过树突和轴突传递化学信号和电信号,使我们可以感知世界、运动、思考、记忆、爱憎……使我们得以为“人”。

随着年龄增长,在遗传和环境因素的共同作用下,一些神经元开始死亡,导致了自然的机能衰退,严重的功能障碍形成了神经退行性疾病,如阿尔兹海默症、帕金森病和肌萎缩性脊髓侧索硬化症等。

为了治疗这些疾病,或者延缓它们的发生,长期以来,科学家们致力于研究并防治神经元的胞体死亡,默认相同的机制可应用于轴突。直到较为近期,才发现轴突变性是不同的主动程序性死亡过程,该过程伴随着辅酶NAD(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)水平的急剧下降。

2012年,在果蝇突变体中筛选到一个基因dSARM,它的突变可以显著延缓轴突变性,该功能进化保守,小鼠和人同源基因SARM1也具有同样的性质【1】。2017年,研究证明SARM1的TIR结构域具有切割NAD的活性【2】。以上两项关键研究提示,SARM1是一个抑制轴突变性的潜在药物靶点。但是目前为止,仍缺乏一个高效的SARM1活性检测方法,很大程度限制了SARM1的作用机理研究和药物开发。

2020年5月3日,香港中文大学(深圳)生命与健康学学院赵永娟课题组在eLife杂志上发表了题为“Permeant Fluorescent Probes Visualize the Activation of SARM1 and Uncover an Anti-neurodegenerative Drug Candidate”的文章,研究人员利用SARM1独特的碱基交换特性,设计并筛选了SARM1特异的荧光探针PC6,其灵敏度高于现有探针百倍,特异性强,能够应用于检测体外和细胞内的SARM1活性,及其高通量药物筛选。

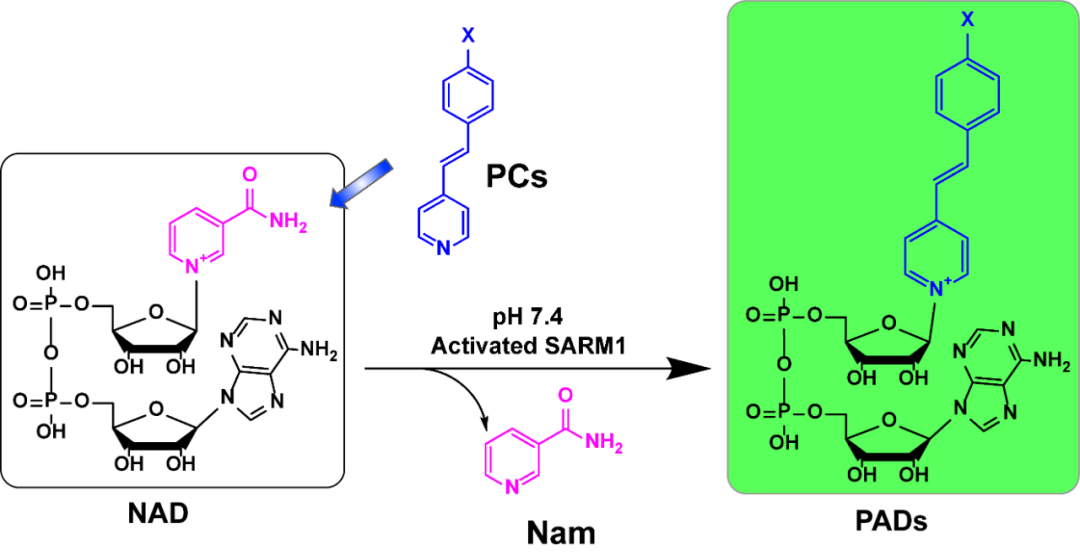

研究人员根据电子供体-π-受体的形式设计了多个苯乙烯吡啶偶联物(Pyridine conjugates, PCs),利用吡啶环作为电子受体基团和不同的乙烯基苯环衍生物作为电子供体基团。当发生碱基置换反应时,SARM1催化PC探针替换NAD上的烟酰胺基团,使吡啶环带上正电,增加吸电子能力和分子内电荷转移,导致产物的荧光波长红移。

各种光学特性和特异性使6#探针(PC6)脱颖而出,它可以进入细胞,被催化后在细胞内积累荧光信号,这一特性使之可以用于活细胞成像。

研究人员因此得以详细研究SARM1在各种激活条件下的活化,特别是首次在显微镜下对原代神经元轴突损伤后SARM1的活化过程实现了实时成像,揭示该活化早于轴突变性;利用基因编辑技术和激活剂等手段证明SARM1活化是轴突变性的必要不充分条件,它调控轴突变性下游事件的机制仍在探索中。

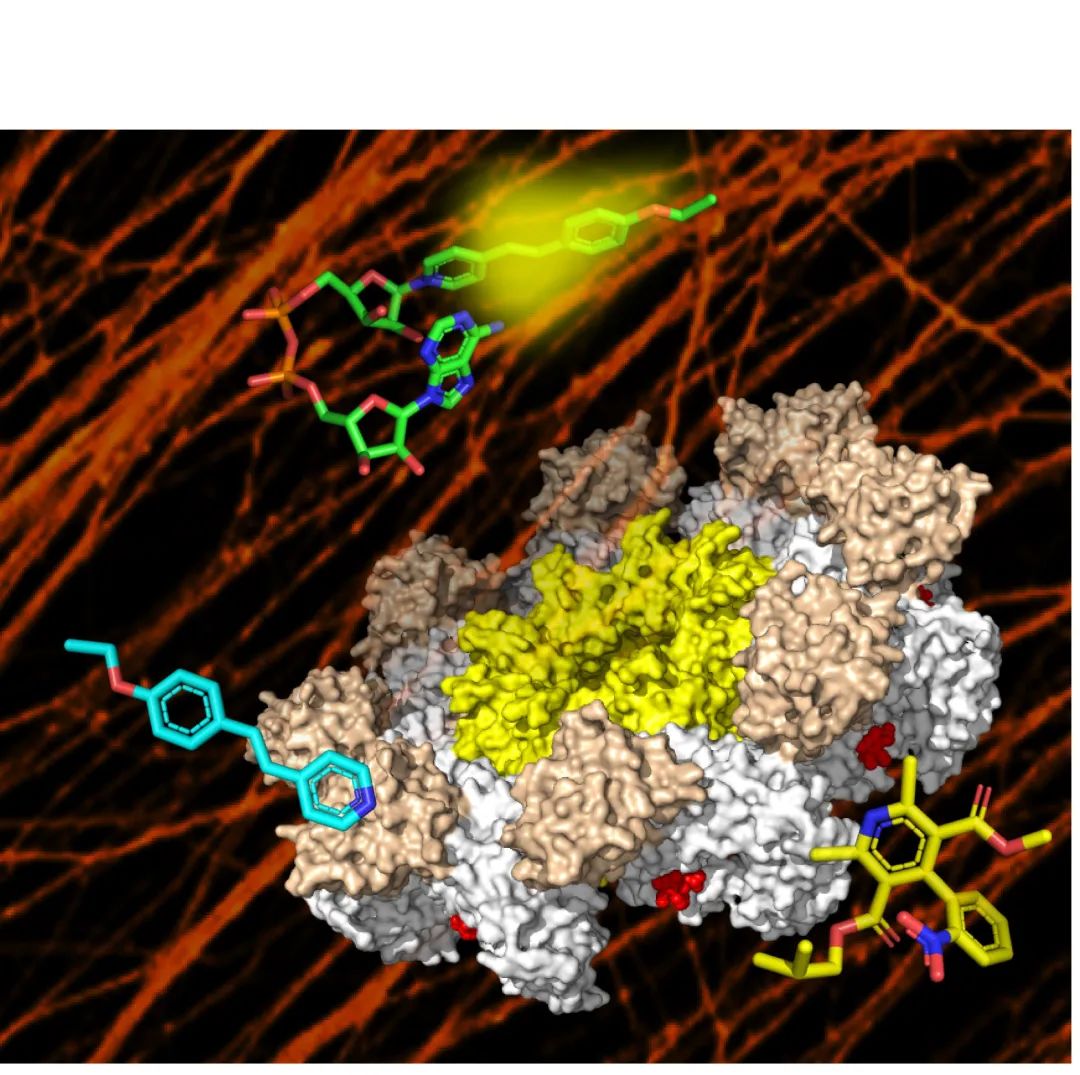

PC6(青色)、PAD6(绿色,PC6被转化成的荧光物质)、dHNN(黄色)以及SARM1的结构,背景为被PC6点亮的神经轴突

研究者进一步利用PC6进行了药物筛选,筛选获得的多个SARM1的高效抑制剂,其中抗高血压药尼索地平显示出很好的活性,但是批次之间差异巨大。

经过探索,最终证明,是尼索地平的光解产物dHNN(上图中黄色小分子)对SARM1具有独特的抑制活性。它通过共价修饰Cys311,把SARM1固定在八聚体莲花样结构,从而抑制其激活,该结果揭示了有效的别构抑制位点;进一步的,在原代神经元的轴突损伤模型中证明,该化合物可以抑制损伤造成的轴突变性。该项工作将有效推动神经退行性疾病的相关机理研究和药物研发进程。

北京大学深圳研究生院博士生/香港中文大学(深圳)博士后黎婉华博士为本文第一作者,香港中文大学(深圳)助理教授赵永娟、南方科技大学副教授张宏民、北京大学深圳研究生院教授李汉璋和香港浸会大学副教授李志成共同指导。

原文链接:

https://elifesciences.org/articles/62021

来源:brainnews

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2ODEyOTE3OQ==&mid=2649595325&idx=5&sn=edb7159314ca1c817776a17cd6e15dde

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn

Neuron:刘凯组发现调控神经元中的脂质代谢过程有助于轴突再生

孔贵萍/周鲁明等揭示AMPK调控脊柱损伤后背根神经节感觉神经元的轴突再生

神经元脉冲间隔的秘密

胆碱能神经元

3D成像图揭示小鼠大脑神经元的复杂联系,帮助揭开大脑奥秘

新研究:新型脑细胞或为人类特有

NANO Letters重磅研究:移植神经元获“GPS”:磁导航轴突生长

胖人的福音!新型药物可通过控制食欲,实现三个月减10斤

“记忆晶体管”可同时存储和处理信息

芯片神经元 |《自然-通讯》